#2025頂端人氣創作者 #

#2025新星計劃4期#

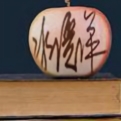

火車穿過最后一道山梁,故鄉便像一幀被秋雨浸濕的舊照,驀地攤開在眼前。田壟割開大地,金黃與赭黃交錯,空氣里漾著谷物熟透后微醺的、近乎疼痛的芬芳。我拖著行李箱,輪子在小路上磕碰出空洞的響聲,像一種笨拙的叩問。父親的信昨夜才讀到,只有一行:“麥子黃了,鐮刀還掛在老地方。”

老地方。西廂房的土墻上,那柄父親用慣的鐮刀,果然靜靜懸著。木柄被歲月與汗水腌漬成沉郁的烏黑,掌心貼合處凹陷溫潤;鐵質的刃口卻蒙著一層淡紅的銹跡,沉默如一段被遺忘的誓詞。我忽然想起,許多年前,當我還是那個踮起腳尖才能勉強觸到它的少年,曾如何鄙夷這柄鐮刀的“慢”。我向往的是課本里鋼鐵森林的“快”,是能將人生像試卷一樣迅速填滿、然后飛奔離場的鋒利。我以為長大便是獲取那種鋒利的資格,去裁剪遠方的云霞。

此刻,指尖撫過銹鈍的刃,往事忽然有了確切的重量。原來,成年并非手握答案的凱旋,而是從埋頭“答題”的焦灼,被迫轉向直面生活本身這道巨大“審題”的惶然。城市晝夜間轟鳴的,是另一種收割的節奏,收割光陰,收割熱情,也收割睡眠。我們揮舞著無形的鐮,在數據的曠野里瘋狂搶收,生怕落后一分,卻常忘了俯身查看,割下的究竟是豐盈的麥穗,還是自身荒蕪的根莖。

晚飯時,父親說起明早下地。我幾乎脫口而出那些“高效”的方案。父親聽著,不反駁,只是將一塊饃細細嚼完,才說:“機器轟隆隆過去,地會板結,心也會。有些快,是慢的另一種樣子。” 他的話,像一粒遲重的麥種,落進我板結的心田。

翌日拂曉,我拿起那柄銹鐮。走向田埂的幾步路,竟像穿越一場漫長的歸來。父親在前頭站定,身影被初升的朝陽鑲上金邊,與大地渾然一體。他回身,遞過一塊粗礪的磨刀石。

“水。”他說。

我舀來清水。父親俯身,將銹跡斑斑的刃口貼合石面,手臂帶動石與鐵,開始一下,又一下,緩慢地推拉。那聲音起初喑啞艱澀,像困獸的喘息。清水漸漸渾濁,鐵銹剝落,隨著動作持續,聲響變得清亮、堅定起來,猶如某種古老的心跳,一下,一下,夯進潮濕的泥土里。我終于看清,那褪去浮銹的刃口,并非雪亮的寒光,而是一種沉靜的、內斂的青灰色,像深潭的水,像父親的眼。

“磨刀,不是把刀磨快,”父親直起身,將鐮刀遞給我,“是把它磨‘對’。刃要對準鋼口,力要對準麥稈,心要對準時節。快的刀傷手,也傷麥茬;對的刀,只斷該斷的。”

我握住木柄。那凹陷處竟與我的掌心嚴絲合扣,仿佛它多年來停止生長,只為等待這一次的貼合。我學著父親的樣子,彎下腰,將對準了一株沉甸甸的麥子。揮臂,回拉——“嚓”。一聲極輕快又極厚實的脆響。麥稈應聲而斷,斷面光滑如鏡;麥穗安然倒伏在我臂彎,芒刺輕搔手腕,是活著的觸感。那一瞬,遙遠的、關于鋒利的迷夢,與腳下、關于厚土的認知,在這簡單的一拉一收間,猝然貫通,相互照亮。

原來,最快的刃,并非一往無前的沖刺,而是能在疾馳中認得歸途的清醒。最遠的遠方,也非地理的終線,而是生命在出走與回歸的弧線中,終于為自我賦形的那個坐標。故鄉的坐標,不在經緯,而在父親磨刀時那循環往復的弧度里,在那柄銹鐮被歲月磨出的、只契合你一人掌心的凹痕里。

夕陽西下,我和父親并肩坐在田壟上。身后,麥捆像一個個安詳的句點。我的掌心留著血泡,也留著木柄的溫潤。父親望著遠方,那里是城市的方向,我曾拼命逃離又深深眷戀的“遠方”。

“看懂了嗎?”他問,聲音里有麥秸的味道。

我沒有回答。只是忽然明白,人生四季,旅途兩程,無非是帶著一程風雪磨出的鋒芒,歸來,俯身,在一程古老的、循環的、厚實的時光里,將它慢慢磨“對”。當遠方的風終于吹透故鄉的麥浪,當異鄉的燈火融進老屋的炊煙,生命才在那一收一放、一趕一駐的張力間,獲得了它的全部重量與光澤。

晚風起了,帶著新割大地的芬芳,掠過我的臉,像一柄無形而對的鐮,溫柔地刈過時間。(圖片來源于網絡)

涵曦

2025年12月16日