白紙上的哲學:邵雍《人生吟》的理趣與清涼

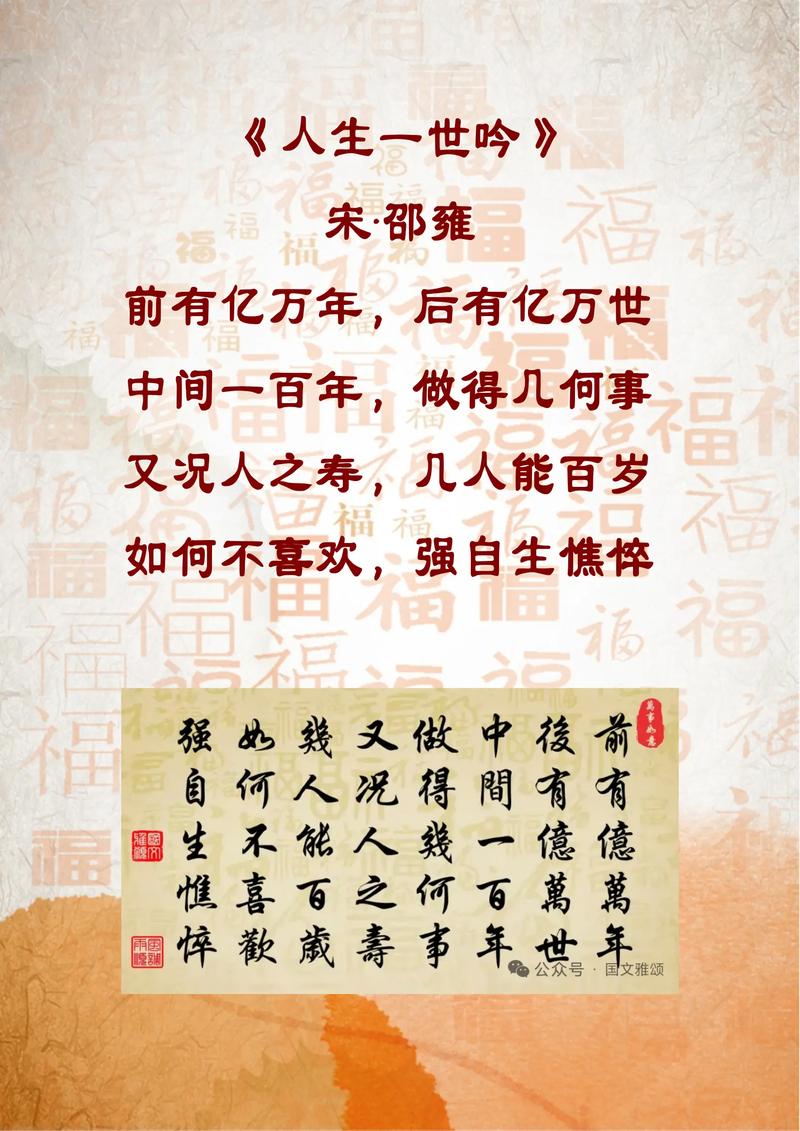

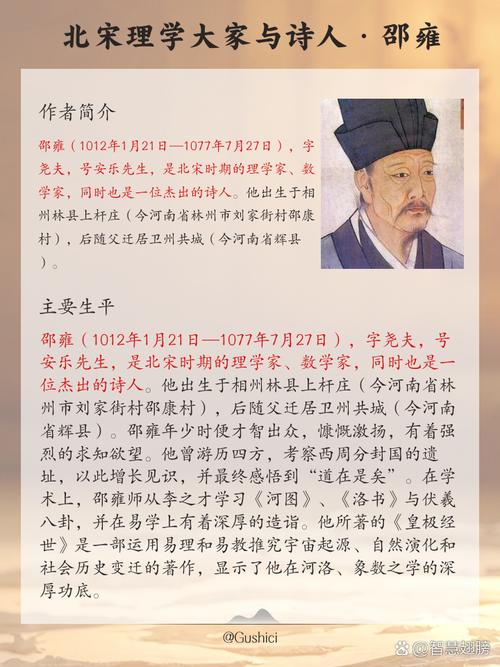

北宋哲學家邵雍的《人生吟》,是一首奇特的詩。它沒有唐詩的意境豐贍,亦無宋詞的情致纏綿,通篇如一位智慧老者燈下的絮語,用最樸素直白的語言,探討著人生這一最浩瀚的命題:

“前有億萬年,后有億萬世。中間一百年,做得幾何事?而人之手足,不知笑何事,而人之口腹,不知味何味。”

這寥寥數語,仿佛將個體生命置于宇宙無垠的時空坐標中,產生一種近乎眩暈的渺小感,繼而追問存在的意義與感知的真實。

一、時空坐標下的生命刻度

詩歌開篇即以絕對的理性,構建起一個恢弘而冷峻的宇宙框架:“前有億萬年,后有億萬世。”這“前”與“后”,是時間的無盡延伸,是歷史與未來的雙重虛空。在這近乎永恒的背景映襯下,“中間一百年”的人類壽命,被縮微成時間洪流中幾乎可以忽略的一瞬。

這種強烈的對比,并非旨在引發莊子式“人生天地之間,若白駒之過隙”的感傷,而是邵雍作為理學奠基者之一的典型思維——一種宇宙論的觀照。他通過將個體生命客觀化、尺度化,使其剝離日常的瑣碎糾纏,成為一個可供理性凝視與省察的對象。這一問“做得幾何事?”便超越了世俗功業的衡量,升華為對生命本質密度與質量的哲學叩問:在這短暫且唯一的百年間,何種“事”才配稱為生命應有的填充物?

二、靈肉之謎:被懸置的笑與味

緊接著,詩的視角從外在時空轉向內在生命本身,提出了兩個更精微的、觸及身心關系的疑問:“而人之手足,不知笑何事,而人之口腹,不知味何味。”

這四句充滿理趣的悖論。手足是執行“笑”這一情緒生理反應的器官,口腹是體驗“味”這一感官知覺的渠道。然而邵雍指出,手足雖能行動,卻不知“笑”背后的情感緣由;口腹雖能品嘗,卻不明“味”之中蘊含的物性真諦。這里潛藏著中國哲學一個核心的二元命題:“形”與“神”、“身”與“心”的分離與關聯。

“笑”與“味”,在此被巧妙地符號化。“笑”代表著情感、精神與靈魂的愉悅,它源自心志;“味”則代表著感官、肉體與物質的滿足,它根于形骸。邵雍的疑問暗示,人的現實存在常處于一種不自知的割裂狀態:身體盲目地執行著心靈的命令(如笑),卻不理解其意義;感官被動地接收著外界的刺激(如味),卻無法穿透現象品察本質。人,仿佛成了一個由不自知的肉身與未必能駕馭肉身的心靈拼合而成的謎。

三、白紙隱喻:生命的本真與可能

最后,詩人給出了一個看似平淡卻意蘊無窮的總結:“不如水與云,安閑又自在。不如杉與松,青青耐歲寒。我若活得幾年,做得些子事,亦如一張紙,包著一包天地。”

“水與云”的安閑自在,是無心、順應自然;“杉與松”的青青耐寒,是有志、持守本性。二者代表了邵雍所欣賞的兩種生命境界:或如道家之超然,或如儒者之堅毅。但這似乎仍非他的終極答案。

于是,最精妙的意象出現了:“我若活得幾年,做得些子事,亦如一張紙,包著一包天地。”這才是全詩的靈魂。“一張紙”,何其單薄、樸素、空無!但它“包著一包天地”。這“天地”,即是前面所述的無窮時空、悲歡笑味、安閑耐寒等一切宇宙與人生的紛繁內容。

這一隱喻蘊含三重深意:

1. 生命的有限與承載的無限:脆弱如紙的生命,卻能理解、容納甚至象征浩瀚的天地之理。

2. 存在的形式與內涵:生命的外在形式(紙)應追求簡約、潔凈(邵雍的“安樂窩”生活正是實踐),而其內在內涵(所包之天地)卻應力求豐盈、廣闊。

3. 主體的自覺與塑造:這張“紙”并非被隨意涂寫,而是“我”若“做得些子事”后的結果。它強調了主體在有限生命中,通過行動與體悟(“做得些子事”),主動將宇宙人生的“天地”包納于自身,完成自我定義的可能。

四、理學詩境:以理為骨,以詩為衣

邵雍是北宋理學象數學派的代表人物,其詩被歸為“理學詩”或“擊壤體”。《人生吟》典型地體現了其詩風:不尚辭藻,直指根本,以詩的形式進行哲學思辨。它不激發激烈的情緒,而是提供一種冷靜的觀照與清明的自省。它邀請讀者跳出“不識廬山真面目,只緣身在此山中”的局限,站在宇宙的高度審視人生,又從一笑一味的細微處反思靈肉關系,最終指向一種理想的生命狀態——如一張潔凈的紙,內里卻包裹著自足而豐饒的天地。

在塵世喧囂中,讀這樣一首詩,無異于服下一劑清涼散。它讓我們暫歇腳步,思考自己這“一百年”,手足為何而忙,口腹為何而營,最終又希望成為怎樣一張包裹著怎樣天地的“紙”。這或許,正是這首樸素詩歌穿越千年而不朽的哲學力量。