天地一癡人:王雱《眼兒媚》中的生命追問

北宋詞壇,一曲《眼兒媚》以其幽冷的詞境、迷離的意象和徹骨的相思,留下了一個令人費解而又心魂俱奪的名字——王雱。這位少年得志、才學驚世卻身染沉疴、英年早逝的荊公之子,其傳世詞作寥寥,此闋堪稱生命絕唱。它遠非尋常的閨怨閑愁,而是一個敏感而痛苦的天才,在病榻之上,以詞為鏡,映照出對生命、存在及愛戀的終極詰問,其冷艷凄美之下,奔涌著近乎形而上的孤絕熱流。

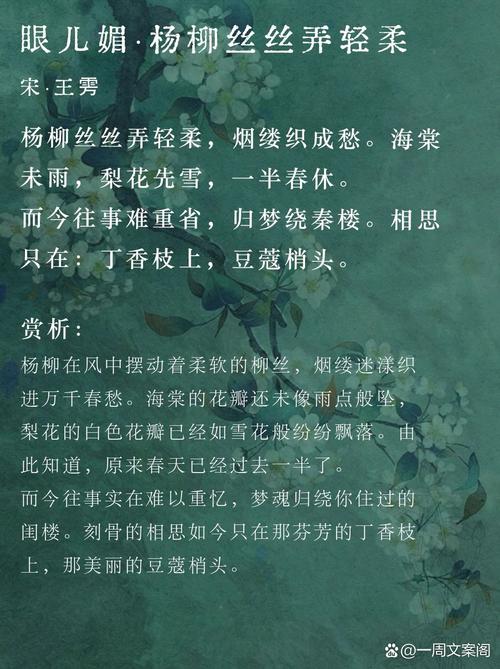

上闋:春寒中的生命圖景——美好與脆弱的悖論

開篇以一組精致的意象,勾勒出詞人獨特的心象風景:“楊柳絲絲弄輕柔,煙縷織成愁。”楊柳的柔絲本是春意萌動的象征,但在詞人眼中,那裊裊的煙縷卻“織”成了無邊的愁緒。一個“織”字,賦予愁思以綿密、持續、無法掙脫的實體感。這并非為賦新詞的感傷,而是病體對自然生機的敏感與疏離——春光的明媚,反襯出身心的衰頹,生命的活力與身體的困頓形成第一重尖銳沖突。

“海棠未雨,梨花先雪,一半春休?!边@三句更是驚心動魄的時光寓言。海棠未及經雨,梨花已如雪飄零,春天竟已悄然過半。這并非對自然物候的客觀描述,而是一種被極度壓縮和加速的時間體驗。在健康者眼中徐徐展開的春光,在預感生命短促的詞人心里,是以崩塌般的速度在流逝?!耙话氪盒荨?,是驚呼,更是哀悼。那“未雨”的海棠與“先雪”的梨花,象征著一切美好尚未充分展開便已倉促隕落的命運,成為詞人自身生命境況的精確隱喻——才華(海棠)未及施展,生命(梨花)已近凋零。上闋在輕柔的景物中,埋藏了關于存在短暫與美好脆弱的深刻顫栗。

下闋:幻境中的存在迷思——現實與追憶的纏斗

下闋由外景轉入內境,陷入更深的迷惘與執著。“而今往事難重省,歸夢繞秦樓?!蓖乱岩?,連清晰地追憶(“重省”)都成奢望,唯有殘缺的夢境,反復縈繞著昔日的歡愉之所(“秦樓”)。這“難重省”三字,力有千鈞。它可能指向記憶因疾病或痛苦而變得模糊,更可能意味著,那些過往的美好本身,在當下巨大的虛無與病痛對照下,顯得如此遙遠而不真實,以致無法在情感上被真切地“再次體認”?,F實是“難重省”的荒蕪,唯有“歸夢”提供暫時的避難所。然而,夢的虛幻性,又加深了存在的空洞感。

在現實與夢境的撕扯中,詞人發出了全篇最凄厲、最執著的一問:“相思只在,丁香枝上,豆蔻梢頭?!蔽业目坦窍嗨?,究竟在哪里?它不在眼前,不在心底,只存在于那“丁香枝上,豆蔻梢頭”的自然意象之中。這一答,看似具象,實則最為虛渺空靈。丁香與豆蔻,皆是傳統詩詞中象征愁緒與芳華的意象。詞人將全部的生命熱情——“相思”,這一最內在、最強烈的情感,完全外化、投射于這些美麗而短暫的自然之物上。這并非比喻,而是一種存在感的徹底轉移與寄托。仿佛詞人感到自身的存在(尤其是健康的、充滿愛欲的“我”)正在消散,唯有將這份“相思”——那曾屬于他的生命熱望——寄存于天地間那些同樣明媚而易逝的物象里,才能獲得某種虛幻的延續。至此,詞人與所詠之物已完全同構:都是天地間一縷即將消散的、承載著極致美麗的精魂。

余韻:幽冷中的哲學溫度——短暫者對永恒的癡望

《眼兒媚》通篇幽冷,卻燃燒著一種奇異的、近乎絕望的熱度。王雱以病弱之軀,感知到的世界是一個加速度走向終結的過程。他的“愁”,是對生命“未完成性” 的巨大焦慮;他的“相思”,是對存在本身的熱烈執迷,這執迷的對象可以是具體的情愛,但更深層是對健康、時光、乃至完整生命體驗的無限眷戀。他將這份眷戀,具象為對自然中一切纖細美好事物的癡癡凝望與最終托付。

這首詞因而超越了普通的抒情,成為一個早慧而早殤的生命,在意識清醒地面對自身消逝時,所進行的一場凄美絕倫的哲學獨白。它探討了記憶的可靠性、現實的真實性、以及個人情感如何在無常的宇宙中安放等根本問題。在“一半春休”的驚覺與“相思只在”枝頭梢頭的癡語中,我們看到的,是一個被囚禁于病榻的年輕靈魂,如何以詞為翼,嘗試最后一次擁抱那正在飛速離他而去的、全部的世界與春天。這曲《眼兒媚》,遂成為北宋詞壇一縷最幽冷也最灼人的寒焰,映照出生命在絕對局限中,所能迸發的、令人心碎的美與深度。