看不見的地址

窗外有鴿子掠過,翅膀劃開的光痕稍縱即逝。我突然想起你——這種想起是尖銳的,像一根細小的針在心臟某個未命名的角落輕輕刺了一下,不流血,卻留下持久的酸脹。

它來得不合時宜,又或者說,對于你,我的思念從未有過合宜的時機。我可以走在最喧囂的街頭,在日光最坦蕩的正午,讓思念像藤蔓般明目張膽地爬滿胸腔的每一寸墻壁。它的存在如此合法,如此理直氣壯。我甚至能向世界承認:是的,我在想著一個人。這喜歡,是我精神版圖上公開的旗幟,可以掛在嘴邊,也可以寫在紙上。可奇怪的是,當我真想將這無形的思念化為一個有形的行動時,那藤蔓便在空中驟然僵住,無處攀附。

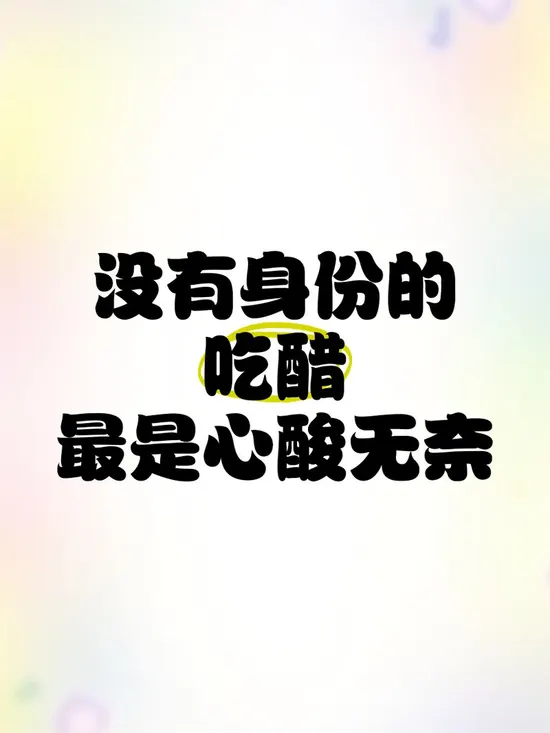

我有一百個去見你的理由。比如昨夜夢見了你,醒來時枕上有潮濕的印記;比如看到一片樹葉的飄落,忽然覺得那像你低頭時頸項的弧度;又比如,僅僅是覺得今晨的茶,該分你一半才更有滋味。每一個理由都具體而誠懇,像一粒粒被擦亮的珍珠。可是當我想把它們串聯起來,做成一條能走近你的項鏈時,卻發現手邊沒有那根叫做“身份”的線。

“身份”——一個多么平淡又多么殘忍的詞。它像一座玻璃迷宮,我能清晰地看見你站在另一端,光影在你肩上跳躍,與我相隔不過數步之遙。可當我伸出手,卻只能觸到冰涼、堅硬的透明屏障,無聲地宣告著某種無形的秩序與規則。這屏障并非由你設立,也并非由我設立,它仿佛是一種懸浮在人與人之間、被某種公共默許所凝結的空氣。它規定著誰可以走向誰,誰可以在什么時候、以什么樣的姿態,去完成一次擁抱。

于是,我只能把我的喜歡,折疊成許多看不見的形狀。我把它們折疊成一首循環播放卻無人知曉含義的歌,折疊成書頁間一段被反復摩挲的句子,折疊成望向某個方向時瞬間失焦又迅速收回的目光。我的想念是一封封寫滿地址卻沒有郵票的信,塞滿了心口的郵筒,永遠無法寄達。它們或許在某個平行時空里投遞成功,在那里,我無需任何理由,也無需任何身份,僅僅是“我想見你”這一個念頭,就能讓雙腳跨越所有抽象的距離。

然而,在這個時空里,我們被一種更龐大的語法所規定。這語法不禁止思念,卻嚴格規范著思念的表達方式;它允許情感的豐饒,卻謹慎地劃分著情感的疆界。我就在這豐饒與限制的夾縫中,成為一個儲藏了過量春天卻無法開窗的人。我的喜歡是完整的,我的行動卻是被刪節的。

鴿子早已飛遠,天空了無痕跡。我的思念也終將像那翅膀劃開的光,慢慢彌合,重歸寂靜。只剩下那個看不見的地址,在心房里微微發燙,像一顆永遠無法送達,卻也永遠無法退回的星。