帝王詩學:李世民《贈蕭瑀》中的權力修辭與君臣倫理

在唐詩的璀璨星空中,李世民的《贈蕭瑀》以其獨特的政治光澤占據著特殊位置。這首五言絕句不是普通的文人酬唱,而是一代雄主用詩歌構建的權力鏡像——它映照出初唐君臣關系的理想范式,更暗含著帝王駕馭人才的精微妙術。

一、凌煙閣的回響:一首詩的政治坐標

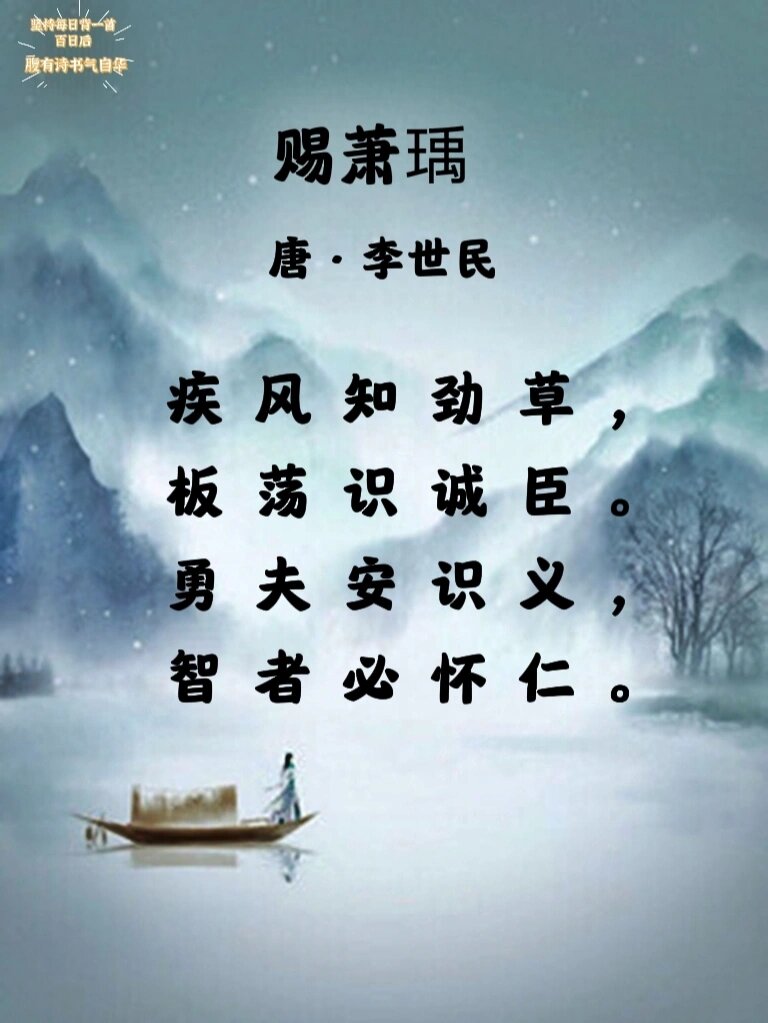

要真正讀懂這首詩,必須先將其置于歷史現場。蕭瑀出身南朝梁皇室,在隋末動蕩中歸附李唐,歷經高祖、太宗兩朝,六次拜相,五遭罷黜。李世民登基后,將這位“骨鯁老臣”列為凌煙閣二十四功臣第九位。這首《贈蕭瑀》便是在這樣的背景下寫成:

疾風知勁草,板蕩識誠臣。

勇夫安識義,智者必懷仁。

表面看來,這是對忠臣的褒獎。但若細究其文本結構與歷史語境,會發現其中蘊含著三層精妙的政治修辭。

二、隱喻系統:危機敘事的建構藝術

李世民開篇便構建了一個經典的危機隱喻。“疾風知勁草”出自《后漢書·王霸傳》,本為光武帝贊譽王霸之語;“板蕩”源自《詩經》,專指政局動蕩。這兩個典故的疊加,完成了三重敘事建構:

1. 歷史合法性的確認:將自己比作漢光武帝這樣的中興明主,將隋末亂世定義為“板蕩”,從而強化李唐取而代之的正當性。

2. 忠誠考驗的溯源:暗示蕭瑀的忠誠已經過最嚴酷的時代檢驗——這種“經過驗證的忠誠”對帝王而言最具價值。

3. 當下政治的警示:即使天下已定,“疾風”“板蕩”的隱喻仍懸置于朝堂,提醒著臣子永遠保持危機中的忠誠狀態。

值得注意的是,李世民將自然意象(疾風勁草)與政治意象(板蕩誠臣)并置,使道德贊美具有了某種“自然法則”般的不可抗力,這正是帝王話語的高明之處。

三、勇智之辨:帝王的人才分類學

后兩句“勇夫安識義,智者必懷仁”看似繼續褒揚蕭瑀,實則暗含一套完整的人才評判體系。在李世民的邏輯中:

勇夫:僅有匹夫之勇,不通大義(“安識義”)

智者:真正的智者必然心懷仁德(“必懷仁”)

這一劃分絕非隨意。縱觀蕭瑀生平,其以直言敢諫著稱,曾多次觸怒太宗卻始終受重用。李世民在這里實際上完成了一次“定義權”的行使:他將蕭瑀的固執倔強重新定義為“懷仁”的“智者”品質,而非單純的冒犯君威。

更深層的是,這種二分法建立了忠臣的排他性標準。在“勇夫-智者”的光譜上,絕大多數臣子都被歸入需要被教化、被駕馭的范疇,而像蕭瑀這樣“知義”“懷仁”的臣子則成為稀缺的典范。通過表彰典范,李世民悄然樹立了全體臣僚應當效仿的標桿。

四、詩體選擇:絕句中的帝王心術

選擇五言絕句這一形式本身即富含深意。相較于長篇古風或律詩,絕句的簡短使其更適宜作為政治姿態的精準表達:

1. 權威感:簡潔明快的句式符合帝王居高臨下的訓示口吻

2. 傳播性:易于記誦傳唱,能快速在官僚系統中傳播帝王意志

3. 開放性:留白之處頗多,不同層級的臣子可作不同解讀

四句詩中,前兩句定調(忠誠的標準),后兩句升華(忠誠的境界),形成完美的閉合結構。這種結構本身就在模仿權力運作的穩定性與完整性。

五、凌煙閣的詩學投影:初唐政治文化的微觀呈現

將這首詩置于初唐政治文化中觀察,會發現它實際參與了“貞觀之治”意識形態的構建:

對前朝教訓的詩學回應:隋煬帝因猜忌濫殺大臣而亡國,李世民通過此詩明確表達了對“誠臣”的珍視

關隴集團與江南士族的平衡:蕭瑀作為南朝士族代表,受到如此贊譽,具有安撫江南精英的政治意味

儒家仁政的理想宣言:“智者必懷仁”將儒家核心價值直接植入帝王人才觀

更具深意的是,李世民本人就是通過玄武門之變這種非傳統方式即位,他比任何人都更需要強調“板蕩識誠臣”的價值——那些在動蕩中支持他的臣子,其忠誠必須被大書特書,以反證其奪位本身的正當性。

六、超越文本:作為政治儀式的詩歌贈答

這首《贈蕭瑀》不能僅作為文學作品閱讀。在初唐宮廷,這樣的贈詩行為本身就是一個微縮的政治儀式:

1. 榮譽授予儀式:詩歌成為比官爵更私密、更崇高的獎賞

2. 君臣契約的締結:帝王通過詩歌公開承諾對忠誠的回報

3. 政治典范的樹立:為其他臣子提供可見的行為模板

蕭瑀收到此詩后,必然要上表謝恩,這一來一往構成了完整的政治表演。詩歌在這里超越了文學,成為權力關系的介質。

結語:帝王詩學的雙重面孔

李世民的《贈蕭瑀》最終讓我們看到帝王詩學的獨特本質:它既是真誠的情感表達,也是精巧的權力技術;既是對個別臣子的贊美,也是對全體官僚的訓導;既是文學創作,也是政治實踐。

在這二十個字中,一個新興王朝的君主成功地將個人賞識升華為國家用人哲學,將歷史典故轉化為現實政治資源,將詩歌形式塑造為權力關系的容器。當我們今天重讀這首小詩,不僅能感受到初唐那種蓬勃向上的政治氣象,更能窺見中國帝王術中那種將文學完全政治化、將政治高度藝術化的獨特智慧。

《贈蕭瑀》就像一面青銅鏡,在它光亮的詩行表面,映照出的是蕭瑀作為“勁草誠臣”的形象;而在鏡子背面的鈕扣處,鐫刻著的永遠是帝王那雙既能執筆賦詩、又能執劍定天下的手。