天地一沙鷗:張岱《湖心亭看雪》中的末世禪境與文人孤絕

崇禎五年,西湖的一場大雪,為明王朝覆滅前的江南繁華,覆上了一層短暫而純凈的挽紗。而張岱在《湖心亭看雪》中記錄的這次夜游,已遠非尋常的風雅之舉。這篇小品文,以其極簡的文字與至深的意境,構筑了一個超然于歷史劫毀之外的精神孤島。它不僅是晚明小品的巔峰,更是一位文化遺民在時代劇變的前夜,對自身生存姿態與文明歸宿的一次冷靜確認,一場充滿禪意的自我放逐儀式。

一、絕境與絕筆:末世背景下的精神自救

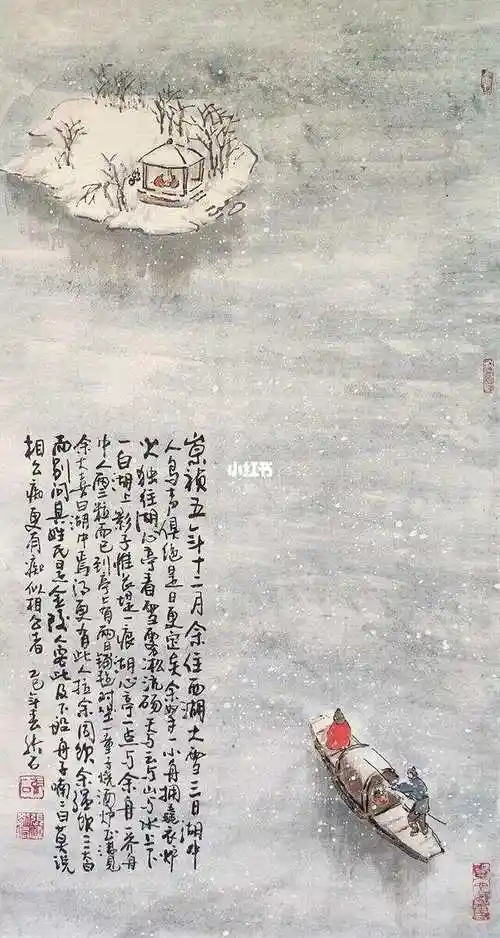

文章開篇的時間標記“崇禎五年十二月”,在張岱寫作的明亡之后,便具有了紀念碑式的意義。它標記的是一個已經逝去的、故國的時空坐標。而“大雪三日,湖中人鳥聲俱絕”,則是對現實物理世界的一次徹底“清零”。大雪覆蓋并消音了一切,將人間西湖還原為一片洪荒初開般的絕對寂靜與純凈。在這被自然力量強行制造的“絕境”中,張岱“挐一小舟,擁毳衣爐火,獨往湖心亭看雪”。這一系列動作,并非閑適的出游,而是一次主動的、充滿儀式感的精神出走。毳衣爐火,是微末的人間溫暖;一葉扁舟,是脆弱的文明載體。他執意闖入這片“絕”地,實則是要在外部世界(即將到來的歷史浩劫)與內心世界之間,劃出一道隔離帶,在文明的寂滅前夜,以最純粹的自然美學,完成一次精神的自我凈化和對故國山河的訣別式凝視。

二、微觀與宏觀:宇宙視角下的生命坐標

張岱寫雪景的筆法,是中國散文史上空前絕后的創造:“霧凇沆碭,天與云與山與水,上下一白?!?他用“沆碭”(白氣彌漫)二字,抹去了所有事物的具體輪廓,讓天地歸于最原始、最渾然的“一白”。這并非寫實,而是寫意,是宇宙本質的直觀呈現。隨后,他以一種近乎上帝俯瞰的視角進行點染:“湖上影子,惟長堤一痕、湖心亭一點、與余舟一芥、舟中人兩三粒而已。”

“痕”、“點”、“芥”、“粒”,這四個層層遞微的量詞,是全文的靈魂。它們將宏觀的混沌宇宙(“上下一白”)與微觀的、幾近消逝的人文存在,并置在同一畫面中。長堤、湖亭、舟、人,這些在平日構成西湖人文景觀的核心元素,此刻在雪的統治下,被極度渺小化了。這絕非自卑,而是一種深刻的宇宙自覺。張岱清醒地意識到,個體乃至整個人文世界,在天地時空的尺度下,不過是這樣微不足道的“一點”或“一?!?。這種視角的獲得,需要極致的冷靜與超脫。它消解了人在自然面前常有的主體膨脹感,反而在承認自身渺小的同時,確立了一種與天地并立的、純粹觀察者的存在姿態——雖為“一芥”,但畢竟在這蒼茫中留下了“一痕”,擁有了觀察并記錄這“上下一白”的權利與意識。

三、偶遇與余韻:孤寂內核中的溫情反襯

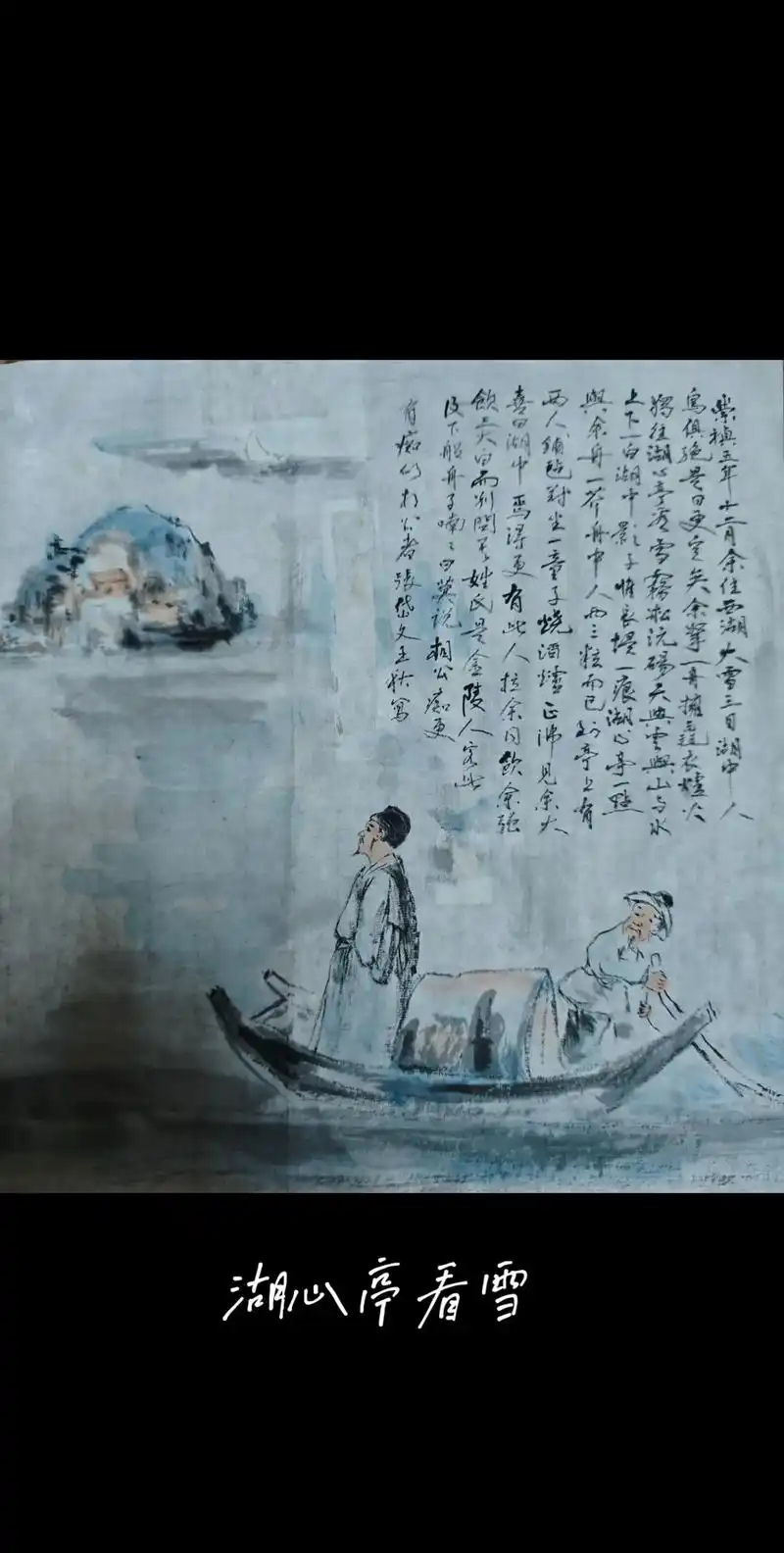

文章最奇崛的一筆,莫過于亭中遇客?!暗酵ど?,有兩人鋪氈對坐,一童子燒酒爐正沸?!?這意料之外的同在,打破了絕對的孤寂。然而,這并未帶來喧鬧,反而加深了寂靜。“見余,大喜曰:‘湖中焉得更有此人!’拉余同飲?!?這“大喜”與驚嘆,是絕境中靈魂相遇的共鳴。但張岱的描寫極其克制,對話僅此一句。共飲的場景被一筆帶過:“強飲三大白而別?!?“強飲”二字,耐人尋味,或許是身體不勝酒力,更可能是心境上仍保持著那份孤高的距離感。這次相遇,如同一顆石子投入靜湖,泛起幾圈漣漪,隨即消散,留下更深的靜。

最后的余韻尤為精妙:“問其姓氏,是金陵人,客此?!?只知客居,不知姓名;及下船,舟子喃喃曰:“莫說相公癡,更有癡似相公者!” 舟子以世俗之眼,將他們的行為歸結為“癡”。而這“癡”,正是張岱所要標舉的、與庸常世界決裂的精神標簽。金陵(南京)是明朝留都,客居者的身份平添一縷飄零之感。兩位“癡”人,在這片白茫茫的天地間短暫交匯,不問姓名,不解身份,唯以一點爐火、幾杯濁酒,默默對抗著無邊的寒冷與寂靜,旋即各自消失在蒼茫中。這偶遇的溫情,非但沒有沖淡孤寂,反而如燭火映照出更廣大的黑暗,以短暫的“共在”反襯了永恒的“獨在”,將文人個體在歷史洪流中的孤獨感,推向了極致。

結論:遺民美學的永恒定格

《湖心亭看雪》之所以不朽,在于它超越了一般的山水游記。它是張岱在文明崩塌的前夜,用文字進行的一次精神涅槃。他以雪洗凈世界,將自身化為天地間一個純粹而渺小的觀察點。文中極致的“靜”與“空”,既是自然景象,更是其歷經繁華、預感幻滅后的內心圖景。那“上下一白”的宇宙,是歸宿,也是背景;那“一芥”“兩三?!钡淖晕遥俏m,也是見證。

這篇文章,遂成為晚明文人精神世界的永恒縮影:在不可抗拒的歷史宿命面前,他們選擇以美學上的極致追求(癡),來捍衛內心的秩序與高貴。張岱的“看雪”,看的是天地,祭的是故國,安放的是自己那無可附著的、孤絕的靈魂。這湖心亭中的一幕,也因此被定格為中國文化史上最寒冷也最清醒、最寂寞也最豐盈的一個夜晚。