#創作挑戰賽十一期#

雪落映童心

王綿民

“嘻嘻,快看爺爺宿舍外!”我舉著手機對準窗外——入冬后第一場雪突然降臨,此刻雪花正密密麻麻地從天空墜落,單位宿舍樓院墻外的楊樹枝裹著一層白,緊挨樹林的田野鋪著厚厚的雪毯,遠處的水庫泛著粼粼微光,岸邊堤壩覆上銀邊,與水庫相鄰的臥虎山仿佛戴上了一頂白氈帽,輪廓溫潤柔和,與那片紅瓦覆銀的舊廠房連在一起,素凈得像幅淡墨畫。視頻里,9 歲的小孫子扒著屏幕,眼睛亮得像盛了碎雪,廣西防城港的冬日從無這般銀裝素裹,他的羨慕順著網絡信號飄來,纏上我眼前這片飛舞的雪花,也纏上了記憶里那個飄著初雪的廟底溝午后——那座離家不遠的遺址公園,此刻想必也被這場大雪染成了白色。

那是嘻嘻5歲時,也是這樣一場不期而至的冬雪,棉絮般的雪花浩浩蕩蕩鋪滿三門峽的街巷。那天正好是我輪休,牽著裹得像團小火苗的他,直奔廟底溝考古遺址公園——他盼這場雪盼了好久,睡前總念叨 “爺爺,雪來了就去堆雪人”,此刻紅撲撲的小臉貼在我的手背上,羊絨帽子上一撮帽纓歪在一邊,上面覆蓋了細碎的雪粒,雪花飄在臉上,他時不時眨眨眼,咯咯直笑。

廟底溝公園里早已熱鬧起來,幾個和嘻嘻差不多大的孩子,穿著五顏六色的棉襖在雪地里撒歡。他一掙脫我的手,就像只脫韁的小鹿撲進雪的懷抱。孩子們很快熟絡起來,大家自發組隊堆雪人:有人彎腰捧起干凈的雪,攥成緊實的雪球當腦袋;有人跪在地上,用小鏟子把散雪攏成小山做身子;嘻嘻跑得最快,踮著腳夠枝椏上的枯樹枝,非要給雪人安上“胳膊”,又從口袋里摸出兩顆亮晶晶的玻璃球,小心翼翼嵌進雪人的臉,仰頭喊:“爺爺你看!雪人有眼睛啦!”

雪越下越密,落在孩子們的頭發上、肩膀上,把一個個小腦袋染成了“白頭翁”,可沒人在乎。旁邊的家長們站在雪地里,搓著凍紅的手,相互打著招呼,眼角眉梢全是笑意,靜靜看著孩子們撒歡“瘋癲”—— 有的笑著提醒“慢點跑,別摔著”,有的舉著手機抓拍雪地里的身影,溫馨的氣氛裹著雪花的清冽,在公園里慢慢散開。

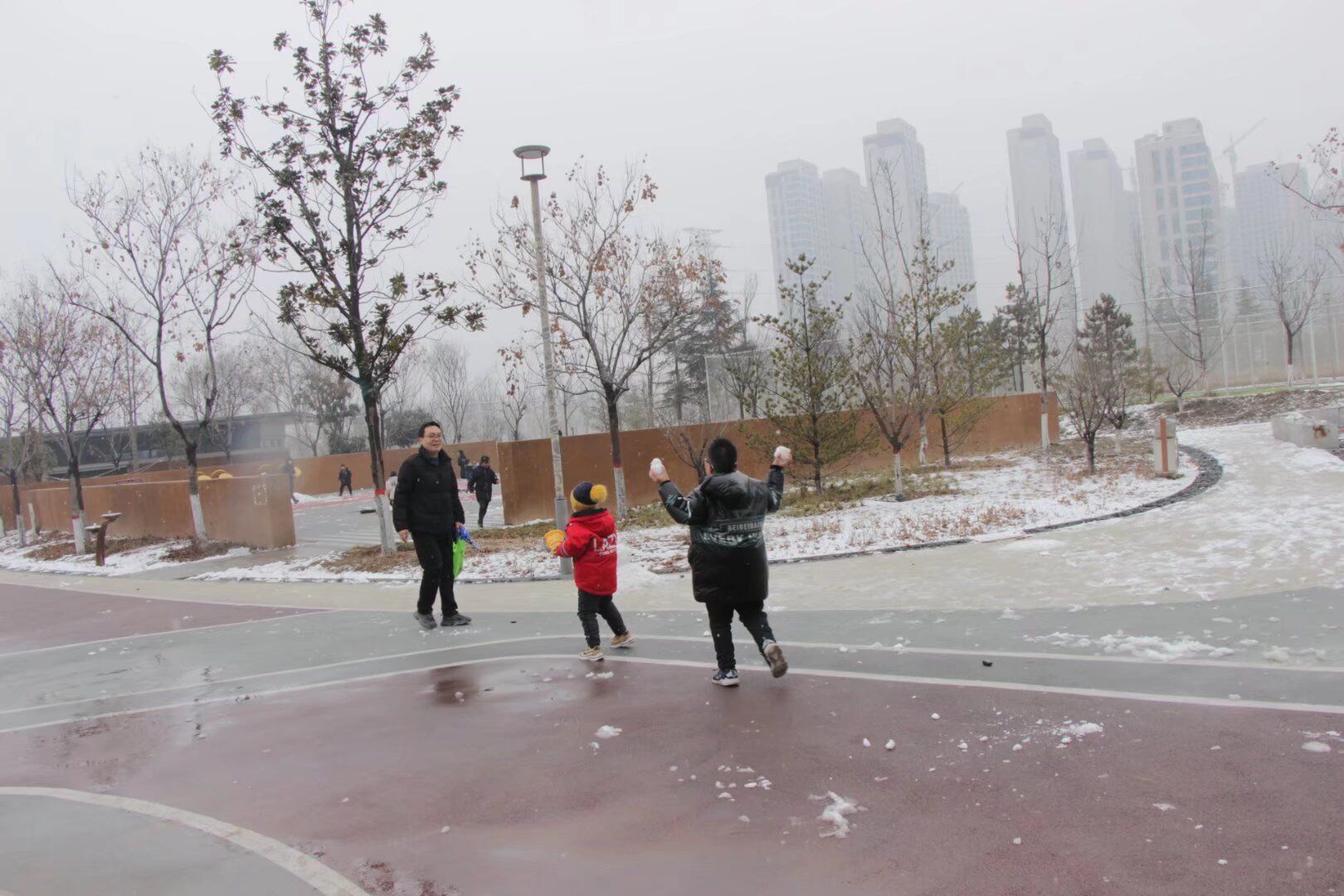

不知是誰喊了一聲“打雪仗嘍”,瞬間雪球紛飛。嘻嘻攥著個小雪球,瞄準不遠處一個戴藍帽子的小男孩,踮著腳把雪球扔出去,卻偏了方向,砸在雪人的“胳膊”上,樹枝晃了晃,落下一捧雪,剛好落在他的后頸窩,涼得他縮著脖子跳起來,轉身就抓起一大捧雪朝我追來:“爺爺壞!雪人欺負我你也不管!”我故意放慢腳步讓他追上,雪沫子蹭在我的羽絨服上,看著他紅撲撲的臉蛋、亮晶晶的眼睛里映著漫天飛雪,忽然就想起了幾十年前,豫東平原上那場大雪里,同樣追著伙伴跑的自己。

那時的豫東平原,冬雪一落便是鋪天蓋地的厚,沒腳踝、沒膝蓋是常事,踩上去“咯吱咯吱”響,像大地在回應孩子們的歡騰。村口的打谷場、田埂邊的土路、自家的柴禾院,全被白雪蓋得嚴嚴實實,連屋脊上的茅草都裹著一層白,遠遠望去,整個村子像被裝進了白瓷碗里,干凈得沒有一絲雜質。我們這群農村孩子,哪里等得及雪停?裹著打了補丁的舊棉襖、舊棉褲,蹬著母親剛納好鞋底的布棉鞋,揣著凍得通紅的小手,呼朋引伴地沖進雪地里。沒有堆雪人的精致工具,就用手捧、用鐵鍬鏟、用簸箕運,堆出的雪人歪歪扭扭,腦袋大身子小,眼睛是兩顆黑棗,鼻子是半截胡蘿卜,嘴巴是用樹枝劃出來的弧線,可我們依舊圍著它歡呼,覺得那是世上最威風的“雪將軍”。

打雪仗也是我們的重頭戲。沒有組隊的規矩,見人就扔,漫天雪球飛,分不清誰是隊友誰是“敵人”。我和鄰居家的建軍,還有我的小妹躲在柴垛后面,攥緊雪球伺機而動,等路過的小伙伴靠近,就“嗖嗖”扔過去,打對方個措手不及。有時被人追著跑,慌不擇路地摔在雪地里,厚厚的積雪像軟乎乎的棉絮,一點不疼,反而順勢打個滾,讓雪花鉆進脖子里,涼得直哆嗦,卻笑得直不起腰。有調皮的男孩會爬上矮墻,居高臨下地往下扔雪球,被砸中的人也不惱,爬起來抓起雪就往墻上揚,雪沫子簌簌落下,落在每個人的頭發上、眉毛上,活脫脫一群“白發小老頭”。

玩累了,就跑到村頭的老榆樹下,比賽“搖雪”。幾個人摟著樹干使勁晃,樹上的積雪“嘩啦啦”往下掉,澆得下面的人滿身都是,尖叫聲、笑聲震得樹枝直晃。或者找塊平整的雪地,用木板當滑板,坐在上面讓伙伴推著跑,寒風刮過臉頰,凍得鼻尖通紅,卻越玩越上癮,直到手心、腳心都冒出汗,才肯在大人的吆喝聲中往家走。

回到家,母親早把灶膛里的火撥得旺旺的,鍋里燉著的紅薯冒著甜香。我和小妹搓著凍僵的手,湊到灶邊取暖,把凍得通紅的臉蛋貼在溫熱的鍋沿上,聽著鍋里“咕嘟咕嘟”的聲響,看著窗外依舊飄灑的雪花,心里暖烘烘的。那時的快樂多簡單啊,一場大雪、一群伙伴、一頓熱乎的紅薯,就足以填滿整個童年的冬天,讓純粹的童真在雪地里盡情綻放。

如今再看廟底溝的雪,身邊有精致的公園、溫暖的棉襖、孫輩雀躍的身影。可總忍不住想起豫東平原的那場雪——想起柴垛邊的追逐、老榆樹下的搖雪、灶膛邊的暖香,想起那些沒有精致玩具卻把日子過得熱熱鬧鬧的時光,想起那份帶著泥土氣息、野得肆無忌憚的快樂。原來,雪從未改變模樣,改變的只是時光里的我們。而那藏在雪花里的童心,卻像被冬雪映照的星辰,無論隔著多少年歲,依舊明亮滾燙。

手機里突然傳來嘻嘻的喊聲:“爺爺,等我放假就回三門峽!要和你堆雪人、打雪仗,還要看廟底溝的雪!”我笑著點頭。抬頭望向窗外,雪花還在輕輕飄落,落在水庫岸邊的堤壩上,落在遠處臥虎山的灌木上,也落在遠在三門峽廟底溝遺址公園的步道上和記憶里豫東平原的打谷場上——雪落映童心,時光隔不斷。這場跨越半生的雪,終究成了藏在歲月里的溫柔,讓童真在代際間悄悄傳承,從未褪色。