楊青雲(《范曾研究》總編輯)

1. 核心命題:《南北書派論》是清代碑學思潮的奠基性文獻,通過“南北分流”的學術劃分,顛覆了帖學一統天下的傳統書法史觀。

2. 論證框架:

阮元“書分南北”的學術語境與理論淵源(乾嘉漢學、金石學勃興、帖學危機);

南北書派的核心界定:地域文化、書寫載體、風格特征、傳承譜系的二元對立;

理論創新與歷史價值:打破“二王獨尊”的審美壟斷,為碑學崛起提供方法論支撐;

歷史局限與后世影響:劃分標準的絕對化爭議及對包世臣、康有為的啟發。

3. 結論:《南北書派論》不僅是書法史的“重寫工程”,更是清代學術從文獻考據向藝術審美延伸的典范,其“崇碑”理念重塑了中國書法的審美版圖。

清代乾嘉年間,漢學考據之風盛行,學者們以“實事求是”為治學宗旨,埋首于古籍整理與金石考證。這一學術思潮的勃興,直接推動了金石學的空前發展——從商周青銅器銘文到秦漢石刻、魏晉碑版,大量古代金石文獻被發現、著錄與研究。此前,中國書法史長期被帖學主導,自唐太宗推崇王羲之以來,“二王”一脈的帖學體系成為書法審美與創作的唯一正統,歷代書家多以《淳化閣帖》等刻帖為學習范本。然而,歷經千余年的翻刻傳拓,帖學范本的失真問題日益嚴重,筆法精神漸趨萎靡,至清代中期,帖學創作陷入“館閣體”的僵化困境,缺乏藝術生命力。

阮元(1764-1849)作為乾嘉漢學的核心人物,身兼學者、官員與書法家多重身份,其學術視野橫跨經史、金石、書畫等多個領域。他歷任浙江、江西、兩廣總督等職,有機會接觸到大量民間收藏的金石碑刻,尤其在督浙期間,對杭州、紹興等地的魏晉石刻進行了系統考察。深厚的漢學修養與豐富的金石見聞,讓阮元敏銳地意識到,傳統帖學體系對書法史的敘述存在嚴重局限——魏晉南北朝時期,除了王羲之為代表的南方士族書法,北方碑刻中還蘊藏著一套獨立的、具有強大藝術張力的書法傳統。這套傳統被帖學史觀長期遮蔽,其雄渾樸拙的審美特質,恰好能彌補帖學的柔媚之弊。

正是在這樣的學術背景下阮元于嘉慶年間先后撰寫《南北書派論》與《北碑南帖論》,首次從學術高度提出“書分南北”的理論命題。這一命題并非偶然的藝術感悟,而是乾嘉漢學考據方法在書法領域的具體應用——阮元以金石碑刻與文獻記載相互印證,通過對書法風格、傳承譜系、地域文化的綜合考證,構建起一套與帖學史觀相對立的書法史敘事框架,為清代碑學思潮的崛起奠定了理論基礎。

“南北書派”的二元建構與核心特征

在《南北書派論》中,阮元以地域文化為核心維度,將魏晉南北朝以來的書法史劃分為南北兩大流派,明確界定了二者的核心特征與傳承脈絡,形成了一套完整的二元對立理論體系。

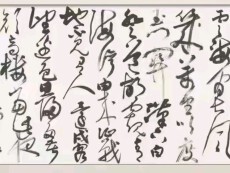

阮元指出南北書派的分流源于魏晉時期的政治分裂與地域文化差異?!澳戏脚赡私箫L流,疏放妍妙,長于尺牘”,南方士族階層生活安逸,崇尚清談玄學,書法多以尺牘、卷軸為載體,用于日常交際與精神表達,因此形成了瀟灑飄逸、妍美流便的風格;“北方派則中原古法,拘謹拙樸,長于碑榜”,北方長期處于戰亂之中,文化上更注重實用與教化,書法多以碑刻、墓志、摩崖為載體,用于紀功、述德、祭祀等公共事務,因此呈現出雄渾厚重、古樸端莊的風貌。

書寫載體的差異直接影響了書法的筆法與形態:南方尺牘多為軟筆書寫于紙張之上,筆法靈動多變,結體欹側多姿,追求“姿致之美”;北方碑刻則需以硬毫書寫于石面,或經工匠鐫刻,筆法剛勁有力,結體方正勻稱,強調“骨力之美”。阮元以“南帖北碑”概括這種差異,認為二者“判若江河”,共同構成了魏晉書法的完整圖景。

阮元對南北書派的風格特征進行了精準概括:南方派以王羲之、王獻之為代表,“其書多疏放妍妙,如江南山川之秀潤”,筆法上注重提按頓挫,線條流暢婉轉,結體疏密有致,審美取向偏向“陰柔之美”;北方派以鐘繇、索靖為源頭,經北魏碑刻發揚光大,“其書多拘謹拙樸,如中原山川之雄渾”,筆法上強調方折峻利,線條厚重遒勁,結體端莊嚴謹,審美取向偏向“陽剛之美”。

阮元并未簡單否定南方派,而是肯定了“二王”書法的藝術成就,認為其“固為書家之圣”。但他同時指出,傳統帖學史觀將“二王”奉為唯一正統,忽視了北方碑刻的藝術價值,導致書法審美走向單一化。北方碑刻所蘊含的“古法”,恰恰是對漢隸書法傳統的直接繼承,其雄渾樸拙的風格,更能體現書法藝術的原始生命力與陽剛之美。

為了印證“書分南北”的合理性,阮元通過文獻考據與金石考證,梳理出南北書派清晰的傳承譜系。南方派始于三國時期的吳國書法家皇象,經東晉王羲之、王獻之發揚光大,此后歷經南朝宋、齊、梁、陳的羊欣、王僧虔、智永等書家傳承,最終融入唐代書法體系;北方派始于東漢末年的鐘繇,經曹魏、西晉的索靖、衛瓘等書家發展,南北朝時期在北魏碑刻中達到鼎盛,代表作品有《龍門二十品》《張猛龍碑》《鄭文公碑》等,至唐代,歐陽詢、褚遂良等書家吸收北方派筆法,形成了剛健雄渾的唐代楷書風格。

阮元特別強調南北書派并非完全割裂,而是在歷史發展過程中存在相互影響與融合。例如,東晉時期,北方士族因戰亂南遷,將北方書法的筆法帶入南方,對“二王”書法的形成產生了一定影響;唐代大一統局面形成后,南北書派的審美理念相互滲透,最終促成了唐代書法的鼎盛。但總體而言,南北書派在核心風格與審美取向上的差異的是顯著的,這種差異構成了中國書法史的重要張力。

理論創新與書法史的“重寫”

《南北書派論》的核心價值,在于其打破了帖學一統天下的傳統書法史觀,構建了一套“南北分流、雙峰并峙”的書法史敘事框架,實現了書法史的“重寫”。這一理論創新,不僅具有重要的學術意義,更對清代書法的發展產生了深遠影響。

阮元將乾嘉漢學的考據方法引入書法研究,通過對金石碑刻的實地考察與文獻記載的相互印證,梳理書法史的傳承譜系,界定書法風格的特征。這種研究方法,擺脫了傳統帖學研究“以帖證帖”的局限,為書法史研究提供了新的視角與路徑。例如,阮元通過對北魏碑刻的考證,指出其筆法源于漢隸,糾正了傳統帖學史觀認為魏晉書法僅源于“二王”的偏見。這種以金石證史的方法,后來成為碑學研究的主流方法,影響了包世臣、康有為等后世學者。

2審美范式革命從“崇帖”到“崇碑”的轉向

《南北書派論》的發表,標志著書法審美范式的重大轉變。在此之前,帖學的“妍美流便”是書法審美的唯一標準,書家們紛紛以“二王”為圭臬,追求筆法的靈動與結體的姿致。阮元通過對北方碑刻的推崇,提出了一種全新的審美范式——“雄渾樸拙”,強調書法的骨力、氣勢與古樸之美。這種審美范式的轉變,為清代書法創作注入了新的活力,許多書家開始擺脫帖學的束縛,轉而學習漢魏碑刻,形成了“碑學中興”的局面。

如鄧石如作為清代碑學的代表書家,深受阮元理論的影響,他遍臨漢魏碑刻,將碑刻的筆法融入篆書、隸書創作中,形成了雄渾剛健、古樸大氣的書法風格,打破了傳統篆書、隸書的僵化模式。此后,伊秉綬、何紹基、趙之謙等書家紛紛追隨,進一步推動了碑學的發展,使碑學成為清代書法的主流思潮。

傳統帖學史觀將“二王”視為書法史的唯一源頭,將南朝書法作為正統,而忽視了北方書法的重要地位。阮元的《南北書派論》首次將北方書法提升到與南方書法同等重要的地位,構建了一套“南北分流、雙峰并峙”的書法史敘事框架。這一框架不僅還原了魏晉南北朝時期書法發展的真實面貌,更讓人們認識到,中國書法史是由多個流派共同構成的多元體系,每個流派都有其獨特的藝術價值。

阮元的理論還為后世書法史研究提供了重要的學術參照。他提出的“地域文化影響書法風格”的觀點,至今仍是書法史研究的重要課題;他對南北書派傳承譜系的梳理,為后世學者研究魏晉南北朝書法提供了清晰的線索。

歷史局限與后世影響的延伸

盡管《南北書派論》具有劃時代的理論價值,但由于時代背景與學術視野的局限,其理論體系也存在一些不足之處。阮元將南北書派的差異絕對化,忽視了二者之間的相互影響與融合;他對北方碑刻的推崇,在一定程度上貶低了帖學的藝術價值,導致后世出現“尊碑貶帖”的極端傾向。此外,阮元的研究主要集中于魏晉南北朝時期,對唐代以后南北書派的發展與融合缺乏深入探討。

然而這些局限并不影響《南北書派論》在書法史上的重要地位。相反,其理論中的合理內核被后世學者繼承與發展,成為清代碑學思潮的核心理論基礎。包世臣在《藝舟雙楫》中進一步完善了阮元的碑學理論,提出“中實”“氣滿”等書法審美標準,將碑學的筆法理論具體化;康有為在《廣藝舟雙楫》中,更是將碑學理論推向極致,他對北碑的藝術價值進行了全面闡釋,提出“尊碑抑帖”的極端主張,對清末民初的書法創作產生了深遠影響。

除了對碑學思潮的推動,《南北書派論》還對中國書法的現代轉型產生了重要影響。其“多元并存”的書法史觀,打破了傳統書法的審美壟斷,為現代書法的創新提供了理論依據;其對金石碑刻的重視,推動了書法與金石學、考古學的交叉融合,豐富了書法的藝術內涵。如今,阮元提出的“南北書派”概念,已成為書法史研究的基本范疇,其理論價值與學術影響仍在持續延伸。

碑學革命的理論基石與審美啟示

阮元的《南北書派論》是清代學術史上的重要文獻,也是中國書法史上的一座里程碑。它以乾嘉漢學的考據方法為基礎,首次構建了“南北分流”的書法史敘事框架,打破了帖學一統天下的傳統格局,為碑學思潮的崛起奠定了理論基礎。其核心價值不僅在于對書法史的“重寫”,更在于其推動了書法審美范式的革命,從“妍美流便”的帖學審美,轉向“雄渾樸拙”的碑學審美,為中國書法的發展注入了新的活力。

盡管《南北書派論》存在一些歷史局限,但其理論中的合理內核被后世學者繼承與發展,成為清代碑學思潮的核心理論基礎。它所倡導的“多元并存”的書法史觀,“金石與書法結合”的研究方法,以及對“陽剛之美”的推崇,至今仍對書法研究與創作具有重要的啟示意義。在當代書法多元化發展的背景下,重新審視阮元的《南北書派論》,不僅能讓我們更清晰地認識中國書法史的發展脈絡,更能為當代書法的創新與發展提供有益的借鑒。

《南北書派論》的價值,早已超越了其所處的時代。它不僅是一場書法史的“革命”,更是一次審美觀念的“啟蒙”,其影響將持續在中國書法的發展歷程中彰顯。正如阮元在文中所強調的,書法藝術的生命力在于“師古而不泥古”,只有兼容并蓄、博采眾長,才能推動書法藝術的不斷發展。這一啟示,不僅適用于書法創作,更適用于所有藝術領域的創新與發展。