- 王鐸的1651

- ——從《瑯華館帖》說起

- 馮劍星

- 清順治八年(1651),六十歲的王鐸作為降臣,入清廷已經七年。此時距他去世僅僅還有一年時間。是年,他的親家張鼎延刊刻完成了《瑯華館帖》,在這部帖中最多的內容是王鐸與他們家族之間來往的信札。三月十四日夜,王鐸為《瑯華館帖》寫下了一段長長的跋文:

- 是帖皆予與中丞葆一年伯、玉調親家往還牘也,中間天政婿僅一二小札,及游金門山有韻之語。玉調公念顛狽多有失墜,遂鉥之。夫昔年得一遨溪山,吟詠沿潭石,題壁上,是為何時耶……是刻成,止謂無失于文墨字畫則輕,謂張氏之屈前伸后,天道之昌鯁亮者,社稷所需若期會然,則又不輕,如以尺牘言,非其細者歟?辛卯三月十四夜,王鐸書。

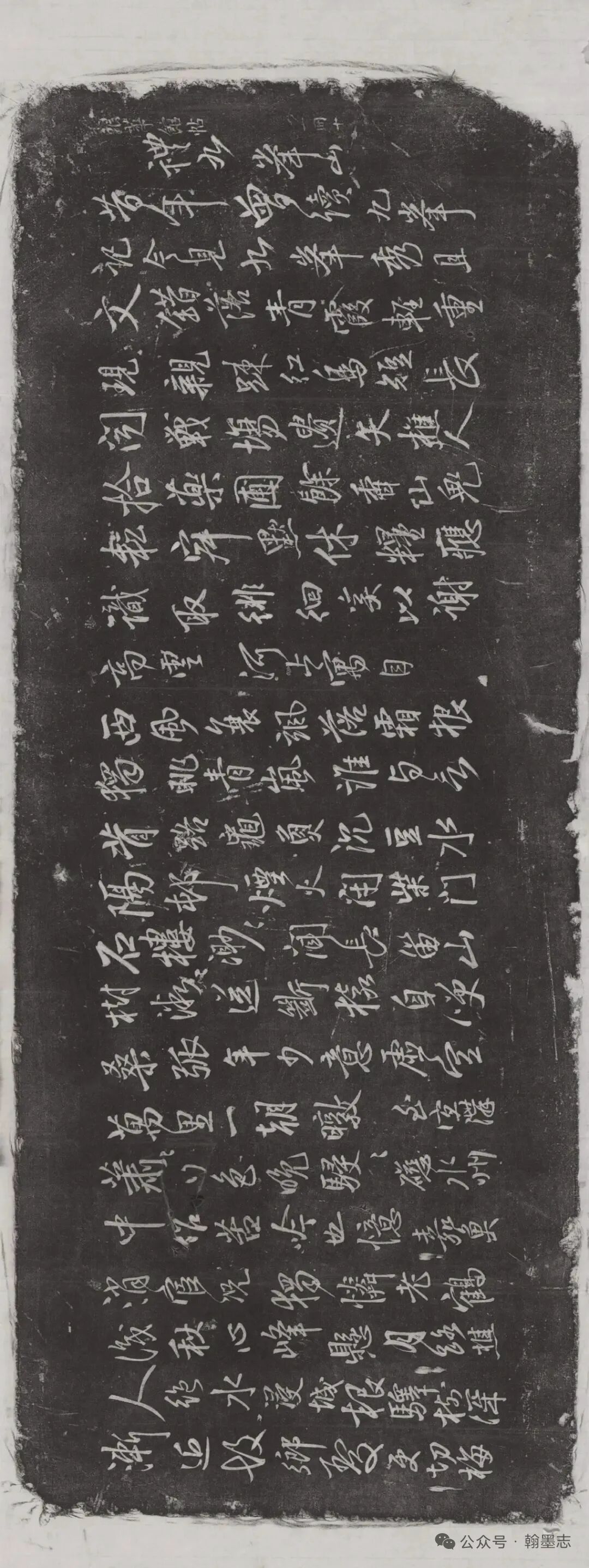

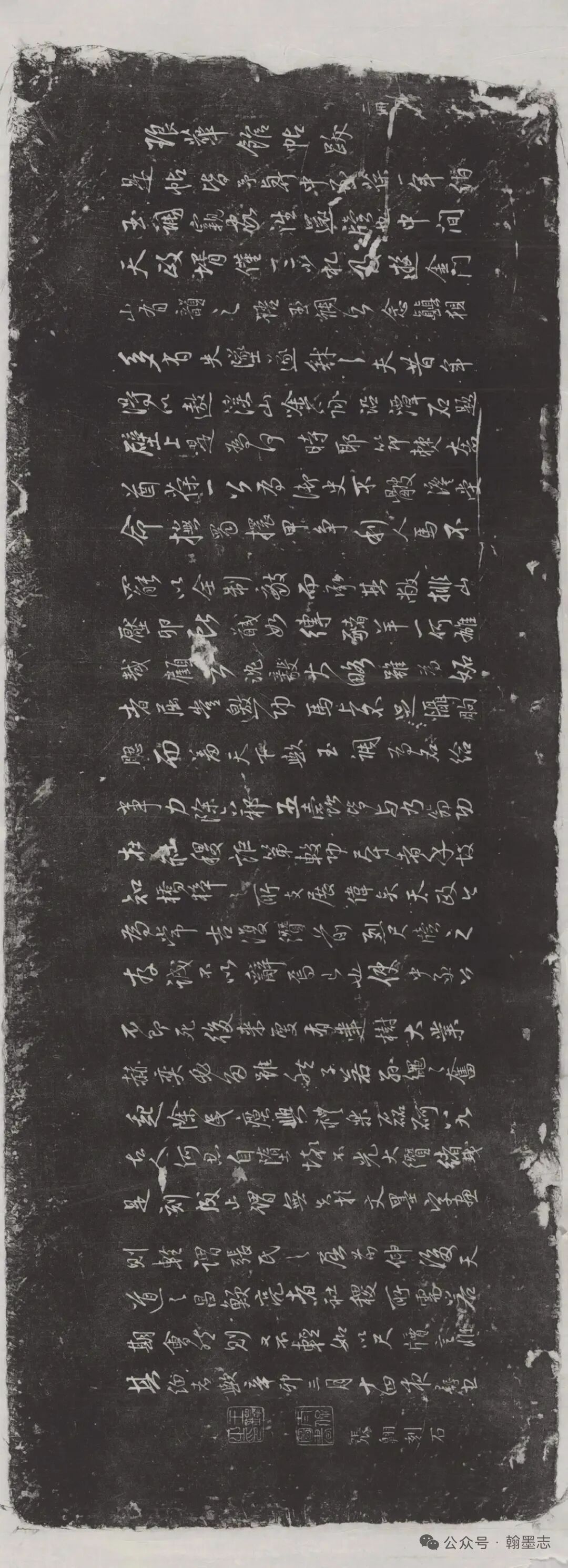

王鐸《瑯華館貼》 - 這段題跋道出了張鼎延刊刻《瑯華館帖》的始末,從帖中的諸多信札內容去研究,也大可窺見王鐸在入清前后不同時期的心境。在同年的二月十八日,王鐸為張鼎延臨寫了著名的《淳化閣帖》,他在款識中說:“辛卯二月十八日,玉調親家攜卷求書,予書何足重,但從事此道四十年,皆本古人,不敢妄為,故書古帖。瞻之在前,瞠乎自惕。譬如登霍華,自覺力有不逮,假年苦學,或有進步耳。他日當為親家再書,以驗所造如何。”可見“皆本古人,不敢妄為”八字的學書理念,一直貫穿了王鐸的一生。但有意思的是他的朋友王弘,在這一年看了大量王鐸的書法新作,卻是不以為然,說他:“宗伯于書道天分既優,用工又博,合者直可抗跡顏柳,晚年為人略無行簡,書亦漸入惡趣。奉命來祭華岳,為賊所困,留滯華下,寫字頗多。蓋縱橫馳失晉人古雅遺則,乃至書品與人品相為表里,不可掩也。”大概王弘首先是對王鐸晚年品行的批評而及書作,才有此一論,至于王鐸晚年書法是否不佳,當別作一談。

- 縱觀王鐸的一生,其祈望成為一代名臣,也自詡為文壇的執牛耳者,不特以書為終身之事,至于晚年頹唐之時,才想以“好書數行”寄托自己人生的所有。早年他的駿發英偉之氣,好談兵事,期許在政治上有所作為,“少讀古人書,目十行下,而為文章不屑于三代以后。十六諸生,試輒高等……已毅然有天下之志矣”。匡扶社稷頹廢,振作天下風俗,大概是傳統知識分子都具有的理想和抱負。王鐸早年曾上書崇禎皇帝“請纓以系寇頸,致之闕下;或巡邊閱師,修理邊堡,可效一臂之需”,他的這些言論和理想,根本不會引起崇禎皇帝的重視。以至在南明時期,他還曾上書弘光皇帝“視師江北,以復國仇”。當然,這些想法在岌岌可危的亂世風云中看來,也不過是一句空談罷了。

- 六十歲的王鐸恐怕已經再不是那個“生而奇穎,豐須髯,漆瞳重眉,軒軒豪上,聲若洪鐘”的英才少年,從他傳世的詩文書作信札等資料來看,作為“貳臣”身份的他在入清后,一則為士林清流所不齒,二則為清廷權貴所猜忌,留給他或者他們這些“貳臣”或者說遺民的,只是作為新朝異類群體的存在。王鐸以及他的親家張鼎延、好友洪承疇、錢謙益等等投降者,大約都是這個處境。

- 從《瑯華館帖》王鐸寫給張鼎延的信札內容來看,首先是表現出王鐸的憤懣抑郁之懷,如他在《占數帖》中有言:“占數謂南北驚潰在甲申,前即見永寧諸城駭浪愕濤,果如生前事。天之制人,彼朝中任事者其何力焉?弟孑然一身,手提三尺劍,竟亦無用,不如躬操銚耨。”他感到的無用,不管是在前朝還是新朝,都是一樣。但如有用,對他來說,不知又能做何用呢?或者說,會用得更好嗎?恐怕我們很難去假設。在他五十九歲時所作《不得意歌》正反映出他晚年的心境:“異哉人生六十不得意,胸中包藏五斗淚。”

王鐸《瑯華館貼》 - 在同月的二十三日,王鐸在給岳映斗摹刻王鵬沖所藏宋秘帖所收岳飛的手札寫了長長的跋文,從這則跋文里,可以隱約窺見王鐸的一些內在的想法:“……使武穆不蚤亡,高宗蚤薨,收死灰以噓之,起斃一檜如腐田鼠,黃龍一方將口口不遑矣。蓋天下不欲與宋若觀火,不愛宋,不愛武穆。假使當時即不生奸檜,岳王詎能綿國活人,掣天意不割宋于渡江百余年……故亡宋不待海颶沉舟之時,王死之日,根穿皮蠹,天意已自明白矣。”這段題跋當可視作王鐸對自己“貳臣”身份的一個解釋,也是他對自己長期心懷憤懣抑郁之情的排遣。畢竟在當時人看來“貳臣”就是“貳臣”,投降者就是投降者,失去臣節是作為臣子、文人的莫大恥辱。找再多的借口,都顯的蒼白無力。

- 是年四月,王鐸為同是“貳臣”的代表人物洪承疇畫了一幅很大的墨竹,并且題了一首長詩,在這首詩里面他寫道“真宰愁刮造化窟,舜死蒼梧妃泣血。”從這首詩里隱約能讀懂他和洪承疇“同是天涯淪落人”的共情之處,但感情似乎顯得很是隱晦。

- 是年閏二月,王鐸為江寧巡撫土國寶作書有云:“聞自吳多所整飭,凋敝之方,乃有起色,昨胞弟鏞來畿,復道其樸心質干,雄略邁往,東南半壁,國家攸賴矣。何日畫舫暢敘痛飲,舒我抑郁矣。”

- 這種難以言表的愁苦,使得王鐸心緒郁悶至極。他曾多次提出辭官回鄉,在給家人、朋友的信札中也多次表明,如是年的十二月二十一日,在寫給他三弟王瓏的家書中就說:“你看功名如上水船,早來家,兄弟同藝果菜田,作神仙也。”做官是無盡的愁苦,歸田也是一種妄想,這種自覺“無用”的思想,一直縈繞著王鐸的大半生,使他老懷悲愴,令人感喟。

- 在《瑯華館帖》中看到更多的是王鐸的貧窘狼狽之態。這種貧窘似乎是王鐸晚年生活的主題。在《絕糧帖》中說到:“弟每逢絕糧,室人四詆抎翄者,墨墨失,執珪時一老腐儒耳。有不奴隸視之者乎。親家猶不土視貧時交,令蒼頭操豚蹄床頭醞,為弟空盤中増此薌胹,為空腹兼味也。況前之佐以俸錢耶。陶彭澤謂一飽已余,是足飽,逌然對孥閏,朶頤大嚼而流歠,不幾,燭滅髡醉,更過二參哉。弟即窘困,尚未饑死,不謂炎涼世能法此一時也,乃有推食分饔飱之資補。灶煙燃死灰。如親家高義者乎。噫,罕矣。弟方寸之內泣數行下。偶有故人之思,書舊日與親家帖子,藉以釋悶,若云字則涂鴉無點畫矣。”當然,王鐸的貧窘是長期持續的,早在順治二年(1645),甫一入清廷,他就自云:“乙酉冬日,向陽光移幾書,時外事催出,室人苦米罄,寒總至,無薪炭,并識之,以見臨池之日正蹇困之時,不郁郁攢眉也。”

- 順治六年(1649)的早春,王鐸曾作《無錢行》以自況“交謫室人晨爨窘,羞言囊內無一錢。”但他的好友錢謙益卻說王鐸入清廷后的狀態是:“既入北廷,頹然自放。粉黛橫陳,二八遞代。按舊曲,度新歌,宵旦不分,悲歡間作。為叔孫昭子耶?為魏公子無忌耶?公心口自知之,即子弟不敢以間請也。”如果王鐸家境真是困頓不堪,到了“弟即窘困,尚未饑死”的地步,何以還有經濟實力“粉黛橫陳,二八遞代。按舊曲,度新歌,宵旦不分,悲歡間作?”是錢謙益夸大其詞,還是王鐸有意哭窮,也值得我們進一步去推敲。

- 但《瑯華館帖》中的很多帖的內容也談到王鐸自我消遣排解的方式,或詩或酒,或作書或買畫,或清談或訪古。如《買畫帖》云:“有事報國寺買畫乎……洗長安淄塵數尺,談杜詩亦足散懷,且親家胸中磊塊,正須此物澆之。”《深知帖》云:“聞吾里稍臻小康,有日約親家農家秫酒村歌,聽黃鸝,與親家同寢臥,亦足樂也。”《談古帖》云:“雨夜雪窗,我兩人捫虱談古,一快也。”《卮硯帖》云:“近得一卮,并昨硯一方,奉之博笑。硯以磨注古今書,卮當倦時一引而暢飲,有助文事耳。”《歡呼帖》云:“思月下把酒歡呼,耳熱意動,曾幾何時,感懷良深,令人不禁,”可見這些所謂風雅之舉,當時王鐸日常生活的重要組成部分。

- 值得注意的是他長期的病痛,折磨得王鐸痛苦不堪。如在《瑯華館帖》之《地濕帖》中有云:“江南地濕,弟體生癬,藥寡效。”年至六十歲,各種疾病更是日益增多,這讓王鐸難以為樂。如其云“苦目迷力憊,不能作書。”“予六旬,目眩體病,不能作小楷,七次始竣廿一首。”是年四月,因為順治皇帝親政,王鐸接到命令,讓他去祭告華山。雖然年邁多病,他還是欣然受命“吾得登西岳,躡箭栝,呼日月與共語,死且無憾。”他一路登山涉水,極盡河聲岳色之壯觀。雖遭遇奇險、盜匪,仍然是游興不減。一路吟詠不輟,得詩滿篋。到了六月二十一日,他給友人寫信說:“受暑侵,兩髀怒生熱痏數十,如栗形枳,體傳藥,欲竭一日之力,仗劍走華原語。昨盜勢蜂湊,重甲循兵,親系雷石于華之腹,幸免。”嗣后他又說:“仆六月,目昏,臂痛無力,勞于事應,無暇作書畫事。”由于一路行來,病體難痊,索字應酬過多,讓他深以為苦,甚至說“昨執筆,富平、涇陽青衿數百,苦海波濤洶涌萬丈。少年無端學此,受嘈雜耶?顏之推《家訓》戒勿學書,信有卓見乎?”為書名所累之苦楚在《瑯華館帖》的《求書帖》也有體現“弟于筆墨敝帚也,無益家國,暇中偶一戲為之……至今書畫作文積之如山陵,反生諸苦,矧勞心疲力耗日,持去皆為夢幻……”到了八月十日,王鐸晉升為少保,兼太子太保,因為還要祭告江瀆,此時他正在去往四川的途中。經過七盤關,他再次染病。到了九月,他給三弟王瓏寫信說:“我川中事畢,山水苦不可言……功名何物,有病,養性命為重。我瘦如束竹,援鏡可嘆。”可知這場大病,對王鐸晚年的健康是一場重大的打擊,也是導致他病逝的一個重要原因。到了十二月,王鐸經洛陽回到了老家孟津。此時他病得日益嚴重。身居老屋破宅,數夜不能安枕。到了二十一日,病情加劇:“積熱,血痢已四個月……一步不能行,何時得痊了,愁愁,”乃至到了“乞骸骨”的地步。此時距王鐸去世僅僅還有兩個多月。

- 在貧病交加之中,王鐸想到更多的是能辭官回到老家孟津。在他最后的書信詩文中多次表達這一想法。給朋友心中寫道:“仆病,刺促不已,得解綬,相從被發行歌,覺吾嵩行不致落寞矣。”有詩多云:“愁懷日日似奔湍,何計抽簪掛一冠”“巷似烏衣舊,歸期在卯年”“算來何物酬幽愿,屈指白云是所親”“天幸吾今疾病至,辭官盾野作閑人……”可是,這些也只他最后的一點林泉夢想而已。

- 也是這一年,王鐸的次子王無咎在京中刊刻了他另外一部非常重要的作品《擬山園帖》。

- 順治九年(1652)二月十七日,王鐸在老家孟津病逝,終年六十一歲,結束了他抑郁愁苦、扭曲跌宕的一生,遺言說:“用布素斂,壟上勿得封樹。”在去世前夕,他再次祭奠了先人的墳墓,并寫詩云:“東風燕子往來新,嫩草墳前強作春。一片傷心天地闊,墓門無語水粼粼。”可見無盡的傷心,折磨他走到了最后。

- 今天我們重讀他的力作《瑯華館帖》,在筆墨縱橫跳躍之間,應該還能看到那個“每與詩友酒徒,招歌僮、設果餌,酒酣歌吳騷,按節迭和,每至雞鳴不寐,賓客潛散亦不顧……輒醉,取大筆迅掃千尺綾素,不復知世間有是非榮辱事”的風流頹廢的王鐸,也正是因為如此,他才為晚明的書壇畫上一個奇幻斑斕的句號。

- 作者:馮劍星,1988年生,河南周口淮陽人,別署“龍隱山房”,現為中國文藝評論家協會會員,周口市文藝評論家協會副主席兼秘書長,河南省書協學術委員會委員。

名家論壇 | 馮劍星:王鐸的1651

2025-12-17 07:57來源:棒棒堂雜俎

評論1

東方雅軒

佳作欣賞學習

河南

6小時前