一、金陵初晤:士僧相遇的思想契機

北宋熙寧四年(1071年),蘇軾因反對王安石新法而自請外放,赴任杭州通判途中經過金陵。正是在這座六朝古都,他與佛印了元(1032-1098)初次相遇。佛印,江西浮梁人,字覺老,自幼被譽為“神童”,后成為云門宗的重要傳人,先后住持廬山歸宗寺、潤州金山寺等名剎。此時的蘇軾雖為外任文官,但文名已震天下;佛印則是江南禪林領袖。二人身份迥異,一在朝,一在野;一入世,一出世。然而,正是這種差異,構成了精神吸引的張力。據禪宗典籍記載,蘇軾初見佛印時,曾以文人的傲氣試探:“禪師以何相見?”佛印答:“以本來面目相見。”蘇軾追問:“本來面目如何?”佛印笑而不語。這沉默的機鋒,恰似一道閃電,照亮了蘇軾對“言意之辨”的新思考,也奠定了二人日后以詩證禪、以禪入詩的交往基調。

二、金山詩禪:文學交往與思想對話的深化

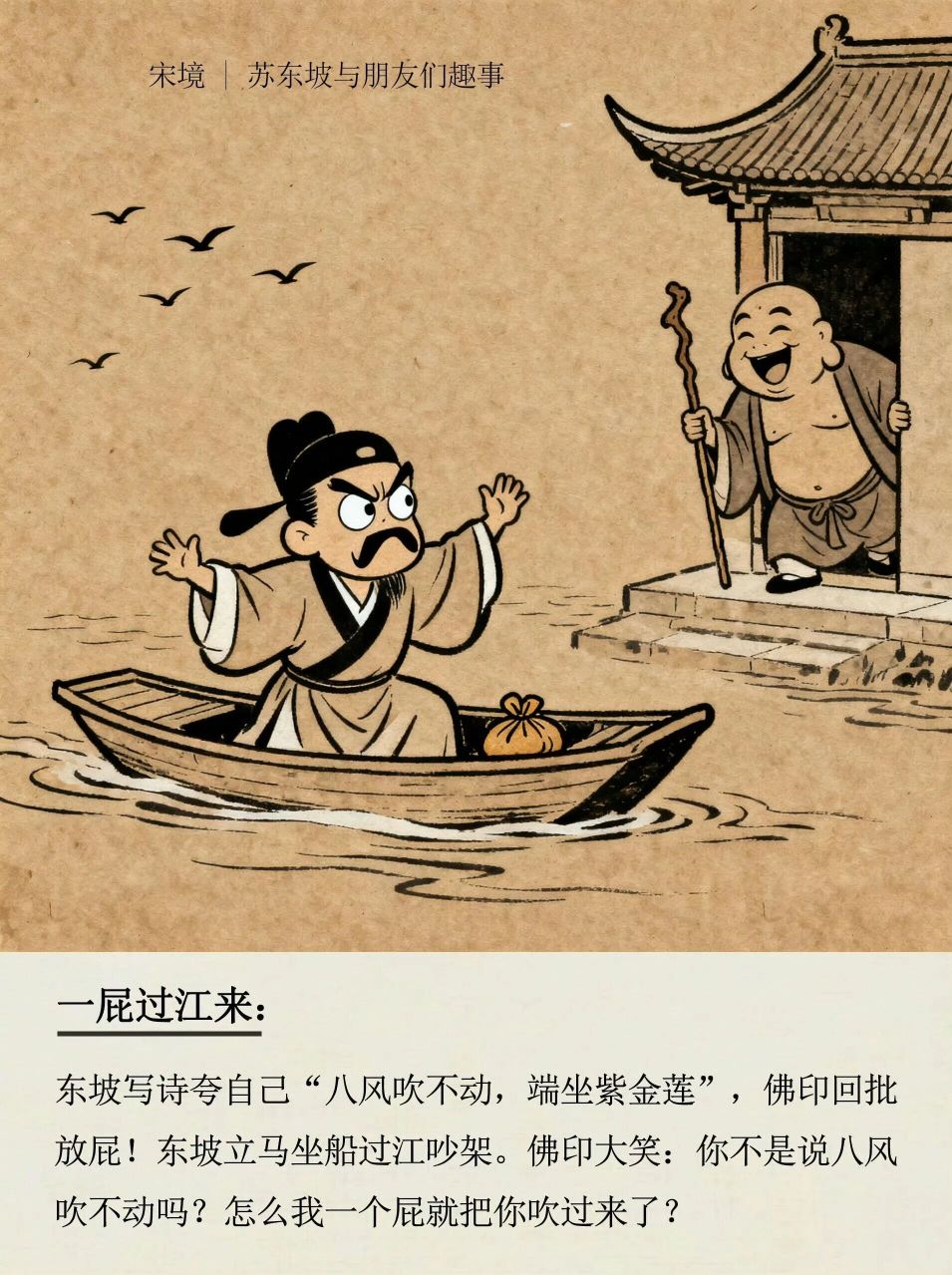

元豐二年(1079年),“烏臺詩案”將蘇軾推入人生低谷,他被貶黃州,任團練副使。政治上的失意,卻成了精神上的轉機。在黃州期間,蘇軾與住持金山寺的佛印交往日益密切,書信往來頻繁,思想碰撞也最為激烈。流傳最廣的“八風吹不動”公案,便生動體現了二人的互動模式。蘇軾自認為參禪有得,寫下偈子:“稽首天中天,毫光照大千。八風吹不動,端坐紫金蓮。”佛印看后,卻批了“放屁”二字。蘇軾見狀大怒,渡江找佛印理論。佛印笑言:“既然八風吹不動,怎的一句‘放屁’就讓你過江來了?”蘇軾頓悟,自己雖解得文字禪,卻仍未破除心中的“嗔”念。這則故事雖帶有演義色彩,卻深刻反映了宋代“文人禪”的特質——不立文字,直指人心。蘇軾在《與佛印禪師書》中曾言:“久不奉書,蓋闕然也。忽枉教翰,感慰兼極。”這些書信不僅是私交的見證,更是哲學思辨的載體。佛印曾評蘇軾的《赤壁賦》中“逝者如斯”之句,深契佛教“諸行無常”之理,可見二人的對話早已超越了文學酬唱,直抵宇宙人生的終極關懷。

三、詩境禪心:文學創作中的佛學交融

在與佛印的切磋中,蘇軾的文學創作發生了顯著變化。黃州之后的詩文中,佛禪意象與境界日益顯著,達到了“溪聲盡是廣長舌”的化境。例如那首著名的《東坡》:“雨洗東坡月色清,市人行盡野人行。莫嫌犖確坡頭路,自愛鏗然曳杖聲。”詩中將貶謫之路的坎坷化為清朗的月色與悅耳的杖聲,佛印評其“有出塵之想,無住世之累”,可謂一語中的。元豐七年(1084年),蘇軾量移汝州,途經金山,正值大風,遂留宿兩日并作詩。詩中描繪了驚濤拍岸的壯闊,結尾卻以“灊山道人獨何事,夜半不眠聽粥鼓”收束。這一筆,將洶涌的自然與寧靜的禪院生活形成張力,暗示了作者在動蕩世事中對內心安寧的向往。佛印謂此詩可見蘇軾已悟“聲色香味觸法,皆是空相”,雖是禪家解讀,卻也印證了二人精神世界的高度契合。值得一提的是,這種影響是雙向的。佛印本為禪僧,不以詩名世,但與蘇軾的唱和激發了他的文學才情。其《答蘇子瞻》詩云:“長江皎月照禪心,萬里無云夜色深。記得年來相訪日,竹房燈火話平生。”語言清凈淡遠,與蘇軾的雄健奔放相映成趣,共同譜寫了宋代文禪匯流的雅韻。

四、患難真情:遠謫時期的方外慰藉

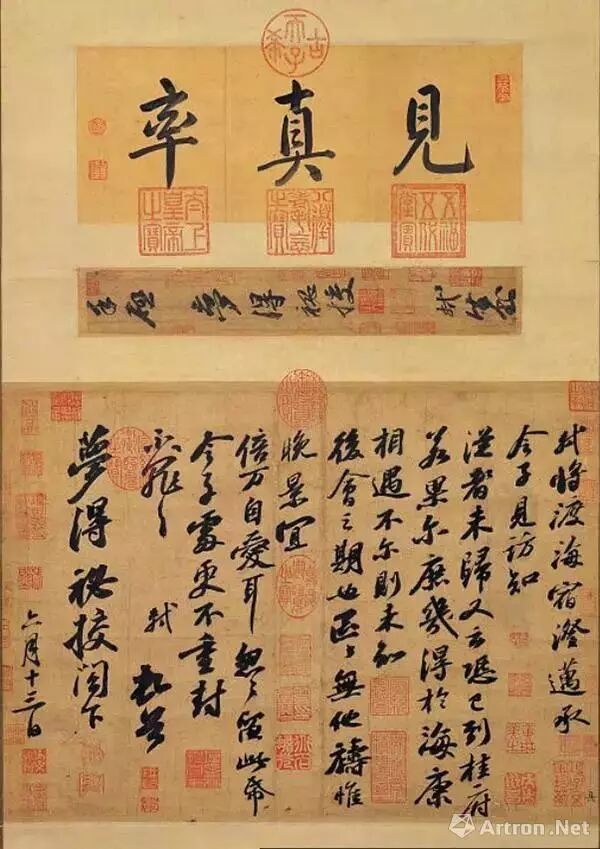

蘇軾的一生,榮辱沉浮。元祐年間雖曾回朝,但不久又因黨爭被貶。紹圣元年(1094年),年近六旬的他被貶惠州,繼而遠徙儋州,這是他生命中最黑暗的時刻。當昔日門生故吏因避嫌而疏遠時,佛印卻始終如一。他屢通書信,寄贈藥物,給予蘇軾極大的精神慰藉。這種“君子之交淡如水,其淡如僧”的情誼,早已超越了世俗的利害關系。元符元年(1098年),佛印圓寂于金山寺。此時蘇軾遠在海南儋州,聞訊后悲痛不已,撰寫了《祭佛印文》。文中寫道:“我初適吳,尚見五公……后二十年,獨余此翁。今又往矣,后生誰宗?”文中的“五公”指蘇軾早年結識的五位高僧,佛印是最后離世的一位。這篇祭文,不僅是對知己逝去的哀悼,更是對一代文化精英凋零、精神家園失落的深沉憂思。

五、思想匯流:儒釋之間的文化建構

蘇東坡與佛印的交往,深植于宋代“三教合一”的思想土壤。蘇軾本質上是一位儒家士大夫,有著“致君堯舜”的政治理想,但佛道思想為他提供了應對人生困境的智慧資源。他在《答畢仲舉書》中曾精辟地論述:“學佛老者,本期于靜而達。靜似懶,達似放。學者或未至其所期,而先得其所似,不為無害。”可見他學佛并非為了出世解脫,而是為了借佛理以安頓心靈、提升境界,達到“靜而達”的生命狀態,而不墮入“懶而放”的虛無。從佛教發展的角度看,佛印與蘇軾等士大夫的深度交往,極大地促進了“士大夫佛教”在宋代的形成與繁榮。僧人通過詩文唱和、義理研討,使佛教思想擺脫了單純的經院哲學色彩,變得更加精致化、文學化,從而更深入地滲透到文人階層的生活中,提升了佛教的文化品格。

六、后世回響:文化記憶與學術解讀

蘇軾與佛印的交誼,在后世被不斷傳頌、演繹。南宋禪宗史傳《五燈會元》《林間錄》等大量記載了他們的機鋒對話;元雜劇《東坡夢》將他們的故事搬上舞臺;明代話本《佛印師四調琴娘》雖多虛構,卻反映了民間對這一題材的無限喜愛。現代學術界對此也有深入研究。學者們指出,蘇軾與佛印的交往是“文人禪”的典型代表,其特征是“不重戒律、不重經典,而重心靈的體悟與詩意的表達”。佛印在蘇軾接受佛教的過程中起到了“引路人”的作用,但蘇軾始終保持著“以儒為本,佛道為用”的獨立人格,并未成為嚴格意義上的佛教徒。近年的文物研究也提供了新的視角。江西高安元代窖藏瓷器中的“東坡夜游赤壁圖”,常繪有僧侶陪侍,學者推測其形象或即佛印。這類視覺藝術的流傳,表明“東坡與佛印”這一組合,早已固化為后世文化記憶中的一個經典意象,象征著智慧、豁達與永恒的友誼。蘇東坡與佛印的交往,貫穿了北宋熙寧至元符近三十年的時光,見證了黨爭的起伏與文士的命運變遷。他們以詩為媒,以禪為境,在士與僧的身份之間,開辟出一片思想對話的天地。東坡未因學佛而忘懷儒家的濟世之志,佛印亦未因交游而淡化禪門的宗風。然正是在這種差異與尊重中,宋代文化的包容性與深刻性得以彰顯。今人重讀他們的故事,所見不僅是機智的對答,更是在政治風波與人生困頓中,那份難能可貴的心靈自由與精神升華。東坡與佛印,這一士一僧,已然成為中國文化史上一組極具象征意義的對話者,提醒著后世:真正的智慧,常生于異質思想的相遇與碰撞之中。

參考文獻:

1. [宋]蘇軾 著,孔凡禮 點校《蘇軾文集》,中華書局,1986年。2. [宋]蘇軾 著,[清]王文誥 輯注《蘇軾詩集》,中華書局,1982年。

3. [宋]釋惠洪《林間錄》,《卍新纂續藏經》第87冊。

4. [宋]普濟《五燈會元》,中華書局,1984年。

5. [宋]釋曉瑩《羅湖野錄》,《卍新纂續藏經》第83冊。

6. [明]朱時恩《佛祖綱目》,《卍新纂續藏經》第85冊。

7. 孫昌武《禪思與詩情》(增訂本),中華書局,2006年。

8. 黃啟江《北宋佛教史論稿》,臺灣商務印書館,1997年。

9. 李慕如《東坡與佛禪》,臺灣文津出版社,2005年。

10. 冷成金《蘇軾的哲學觀與文藝觀》,學苑出版社,2004年。

11. 周裕鍇《文字禪與宋代詩學》,高等教育出版社,1998年。

12. 楊曾文《蘇軾與佛教》,《世界宗教研究》1990年第1期。

13. 劉石《蘇軾與佛印交游考》,《文獻》1994年第2期。

14. 張培鋒《宋代士大夫與佛教的關系及其特征》,《南開學報》2008年第3期。

15. 江西省文物考古研究所《江西高安元代窖藏瓷器》,《文物》1981年第4期。

本文圖片來自網絡,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請留言,我們將及時更正、刪除,謝謝!