血與鐵的悲歌:《九歌·國殤》中的戰神祭典與楚魂圖騰

兩千三百年前,當楚國宮廷里回蕩著《九歌》清麗纏綿的祭祀樂聲時,第十篇《國殤》卻以截然不同的金屬撞擊聲和粗糲悲壯的呼吸,撕開了這個巫風盛行時代的神秘帷幕。它不像其他篇章那樣充滿神人戀慕的浪漫想象,而是用血與鐵的語言,鐫刻下一個民族在生死存亡之際最決絕的自我書寫。屈原的《國殤》,不僅是一首哀悼陣亡將士的挽歌,更是一場將死亡升華為永恒、把失敗轉化為精神勝利的盛大巫術儀式。

要理解《國殤》的獨特性,我們必須將其放置在楚國獨特的精神世界中考察。楚國,這個長期被視為“蠻夷”卻創造了瑰麗文化的南方大國,有著與中原禮樂文明迥異的生死觀。在楚人的宇宙想象中,天地人神之間并無不可逾越的鴻溝,死亡不是終結,而是靈魂以另一種形式存在的轉換。《國殤》的祭祀對象,既非天神,也非地祇,而是那些“死于國事者”——他們是戰爭中陣亡的普通士卒。這種對凡人英靈的隆重祭祀,本身就是一個革命性的精神事件。屈原將一場軍事上的慘敗(很可能指向楚懷王后期與秦國的幾次關鍵戰役的失利),通過詩歌的煉金術,轉化為一場精神上的加冕禮。

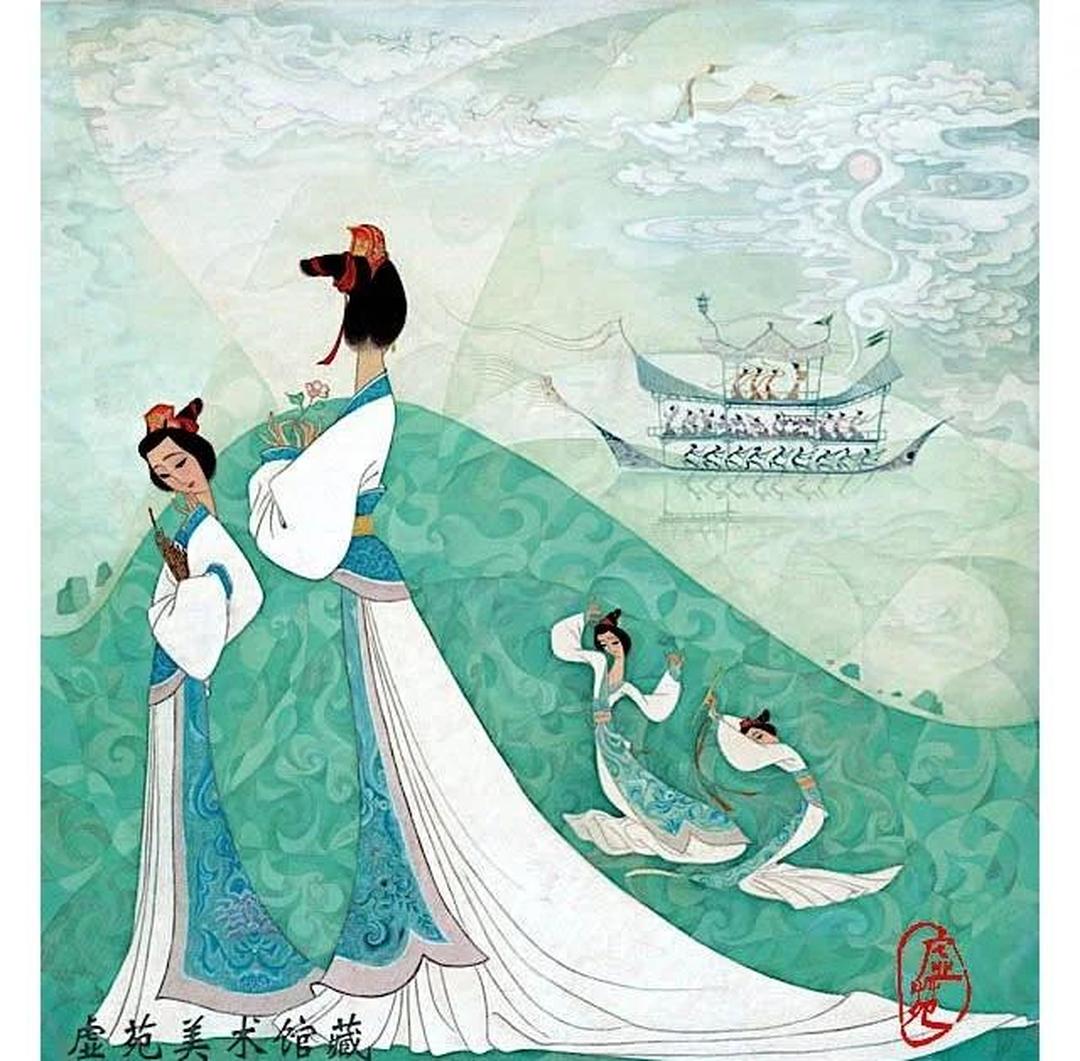

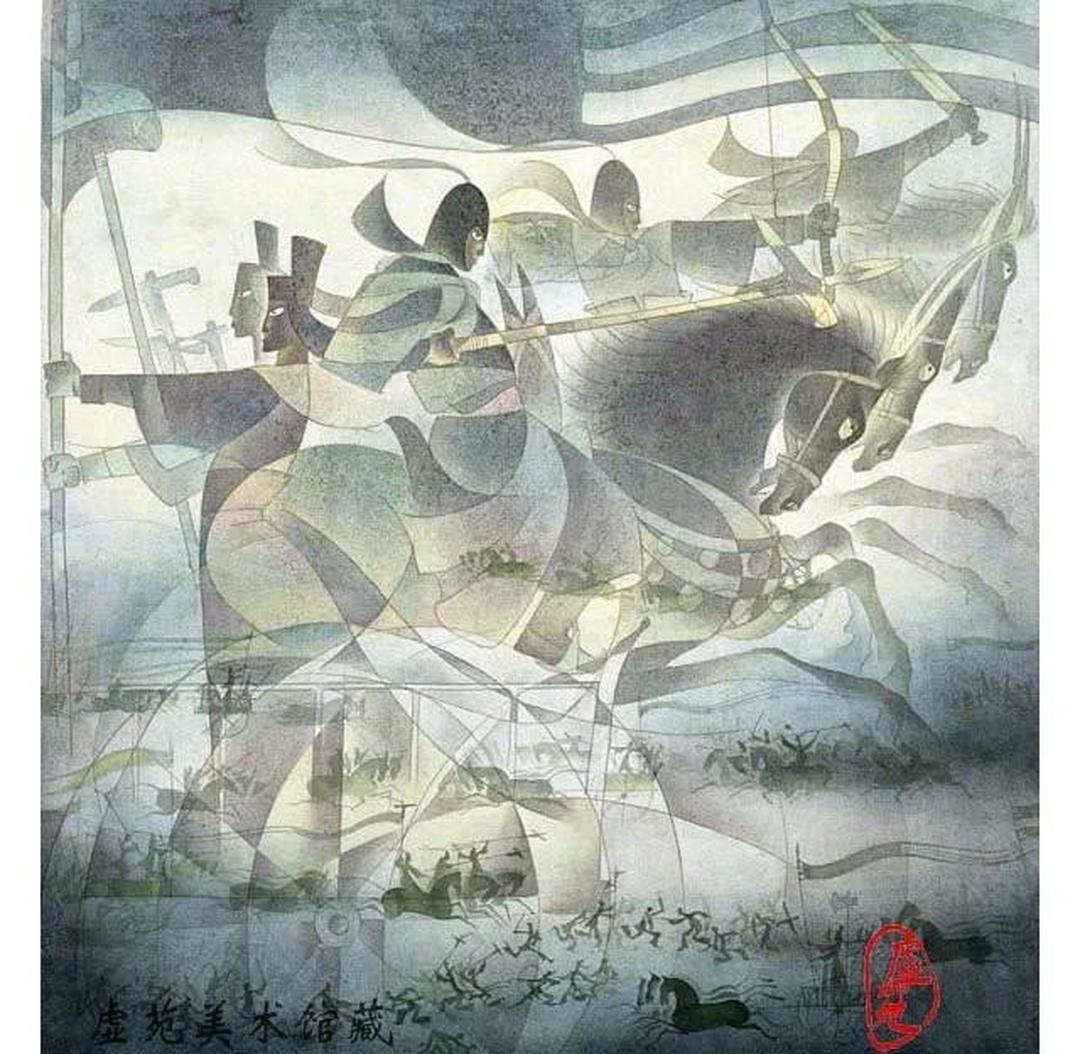

詩歌的開篇,猶如一幅濃墨重彩的動態戰爭壁畫,將讀者瞬間拋入煉獄般的戰場中心:

“操吳戈兮被犀甲,車錯轂兮短兵接。

旌蔽日兮敵若云,矢交墜兮士爭先。”

這里沒有任何鋪墊與過渡,直接就是白刃相交的“短兵接”。楚國戰士手持“吳戈”(當時最精良的兵器之一),身披“犀甲”,這是對他們裝備與身份的莊嚴確認。“旌蔽日兮敵若云”一句,以壓倒性的意象對比——我方的旌旗試圖遮蔽日光,而敵軍卻多如烏云——毫不避諱地寫出了敵眾我寡、形勢危殆的絕境。然而,正是在這種絕境中,“士爭先”三個字如金石迸裂,楚軍將士不是退縮,而是爭先赴死。這一“先”字,是對勇武精神最極致的禮贊,它將個體求生的本能,徹底轉化為集體就義的崇高。

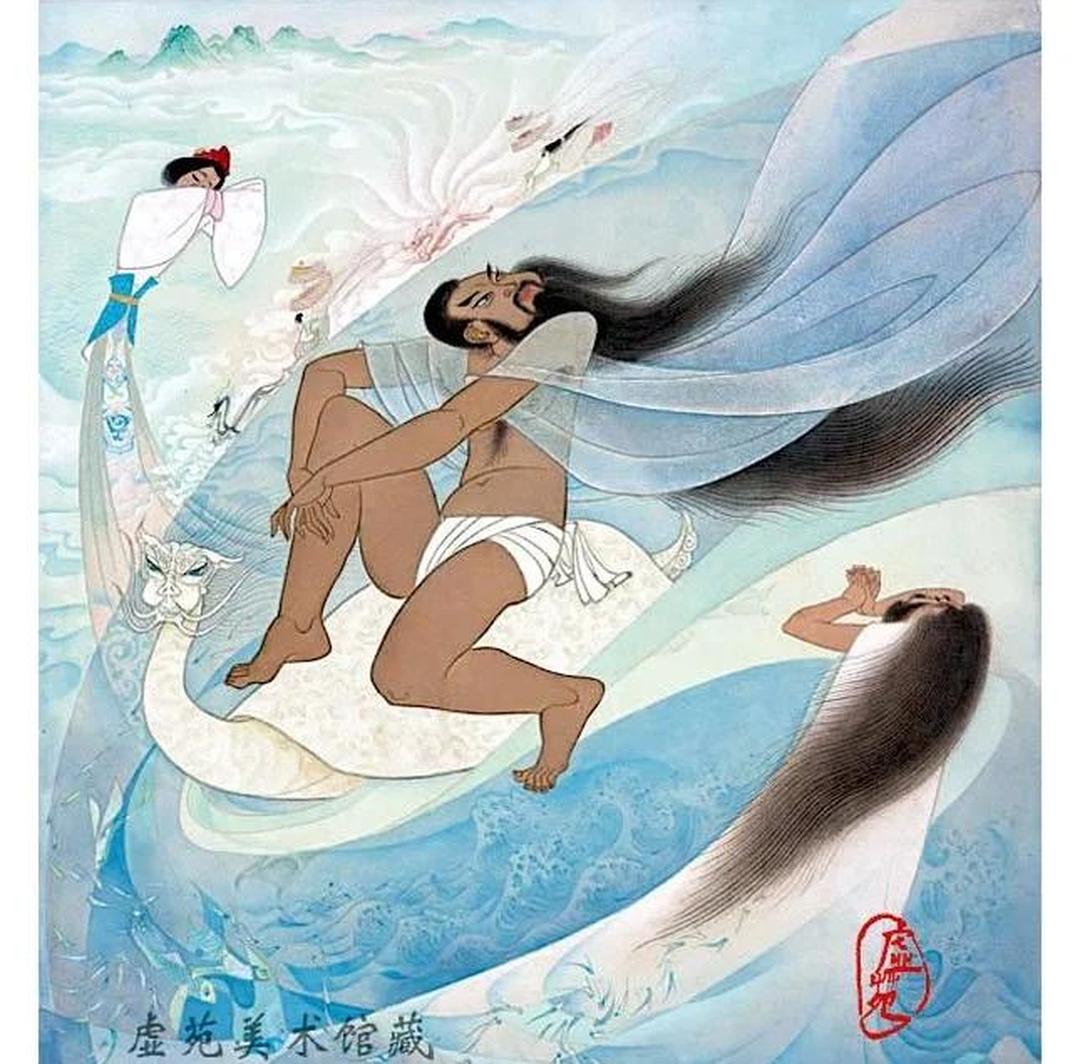

戰場的描寫隨即進入更殘酷的層次:

“凌余陣兮躐余行,左驂殪兮右刃傷。

霾兩輪兮縶四馬,援玉枹兮擊鳴鼓。”

敵人的鐵騎沖破了我們的陣型,踐踏著我們的行列。戰車左側的馬已死,右側的馬被砍傷。車輪深陷泥中,駟馬被絆,這輛指揮車已然癱瘓。然而,在如此絕境中,統帥卻做出了驚心動魄的舉動——“援玉枹兮擊鳴鼓”。玉槌擊鼓,是進攻的號令。車毀馬傷,敗局已定,但這最后的鼓聲,不是為了求勝,而是為了昭示一種不屈的姿態:肉體可以被毀滅,陣地可以被占領,但戰斗的意志與命令的尊嚴,至死不休。這鼓聲,是精神對物質、意志對命運的最激烈反抗。

當個體的毀滅成為定局,詩歌的視角突然從具體場景中抽離,上升到一個超越性的高度:

“天時懟兮威靈怒,嚴殺盡兮棄原野。”

天地為之怨懟,神靈為之震怒!這場慘烈的廝殺,直至將士全部壯烈犧牲,尸身棄于荒野。這不是冷漠的拋棄,而是犧牲之徹底、之決絕的證明。他們戰斗到了最后一刻,流盡了最后一滴血。至此,戰爭場面戛然而止,詩歌轉入悲愴深沉的祭文與頌歌。

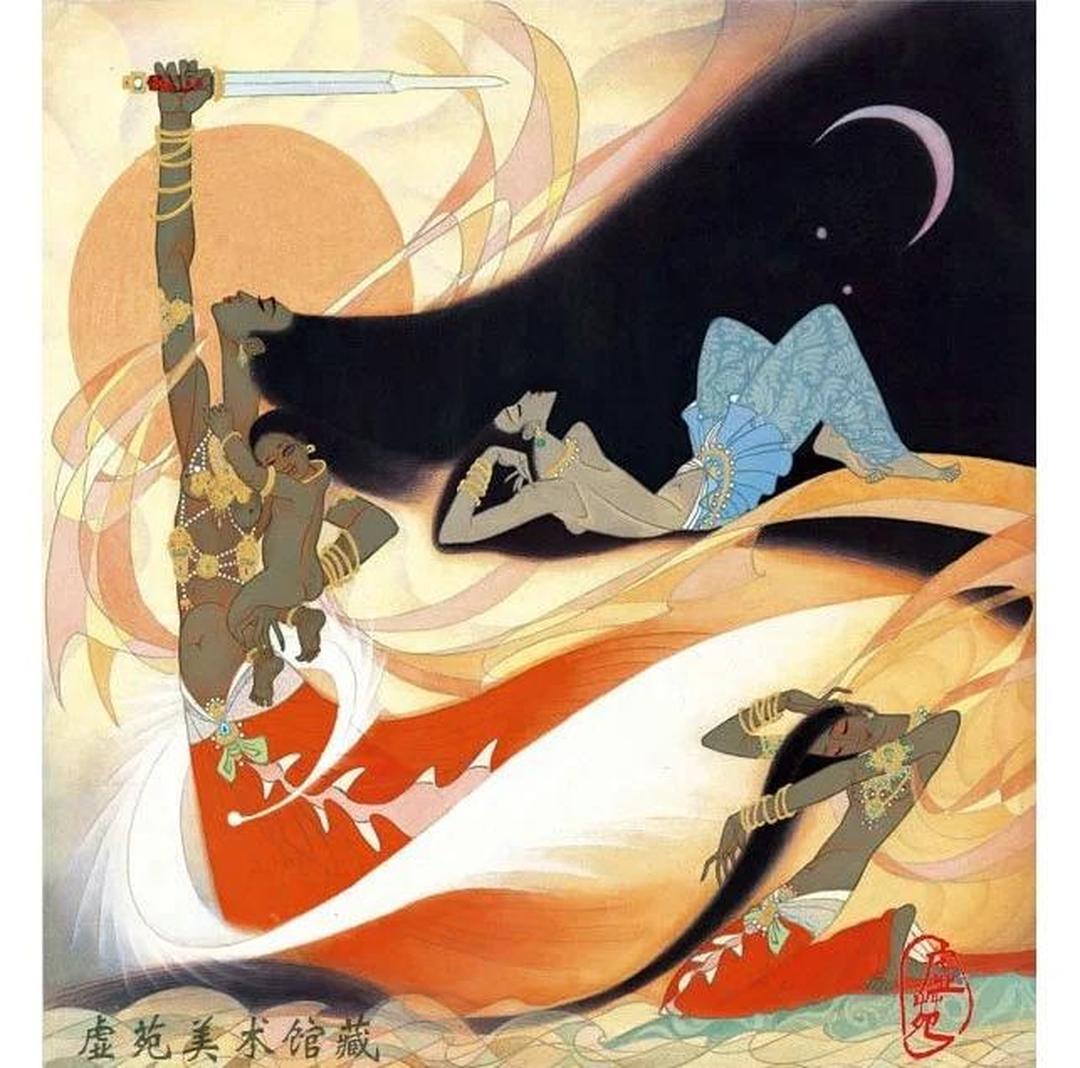

接下來的部分,是全詩的精神樞紐,完成了從“死亡”到“永生”的驚心動魄的轉換:

“出不入兮往不反,平原忽兮路超遠。

帶長劍兮挾秦弓,首身離兮心不懲。

誠既勇兮又以武,終剛強兮不可凌。

身既死兮神以靈,魂魄毅兮為鬼雄!”

“出不入兮往不反”,這是對“誓死不歸”的誓言最簡潔、最沉重的概括。而真正賦予他們永恒生命的,是“首身離兮心不懲”——頭顱與身體分離了,但內心的意志毫無悔恨,毫不屈服!這超越了生理極限的精神力量,是《國殤》塑造的英雄核心。屈原連續用“勇”、“武”、“剛強”、“不可凌”層層遞進,為他們的品格加冕。最終,在“身既死兮神以靈”的宣告中,肉體死亡成為精神覺醒的起點。“魂魄毅兮為鬼雄”——他們的魂魄,堅毅不屈,將成為鬼域中的豪杰與英雄!

這才是《國殤》祭祀的終極目的:它通過盛大、莊嚴的詩歌儀式,為這些戰死的亡靈“封神”。他們不再是荒野中無助的孤魂野鬼,而是被國家、被文化所承認、所供奉的“鬼雄”,是獲得了永恒地位與力量的神靈。這場祭祀,既是對亡者的安魂,更是對生者的啟迪與凝聚。它告訴活著的楚國人:為國戰死者,雖死猶生,甚至獲得了比生更崇高的存在形式。這是一種何等強大的精神動員與價值建構!

《國殤》在《九歌》體系中是一聲刺耳而雄渾的異響。它用急促的節奏、鏗鏘的語調(幾乎全用直硬的入聲字收尾)、冰冷堅硬的意象(吳戈、犀甲、兵刃、鳴鼓),取代了其他篇章中香草美人、纏綿悱惻的柔美風格。它是一部用青銅與熱血寫就的史詩,其美學是“力”的美學,是“悲”與“壯”在最高強度上的融合。這種“悲壯”,不是悲哀,而是悲愴中的雄壯,是毀滅時的輝煌。它深刻地影響了后世,從司馬遷筆下“常思奮不顧身,以殉國家之急”的志士,到李清照“生當作人杰,死亦為鬼雄”的絕唱,其精神血脈清晰可辨。

綜上所述,《九歌·國殤》遠遠超出了一般意義上的戰爭詩或挽歌。它是屈原,這位楚國最后的偉大詩人與政治家,在國運衰微之際,為他的民族鑄造的一座精神豐碑。面對軍事的失利與國勢的傾頹,屈原沒有選擇記錄勝利,而是選擇禮贊失敗中的高貴;沒有哀嘆死亡,而是宣告毀滅中的永生。他將一場現實的、慘痛的敗仗,升華為一場精神的、永恒的勝利。詩中那些“身既死兮神以靈,魂魄毅兮為鬼雄”的將士,最終成為了楚文化不屈之魂的永恒圖騰,也成為了華夏文明在面對絕境時,那種“知其不可為而為之”的悲劇英雄主義的最初、也是最震撼人心的一次集中迸發。在《國殤》的血火文字中,我們看到的不僅是對逝者的追悼,更是一個文明在生死關頭,對自身生命力量最決絕、最崇高的肯定與召喚。