——閑主人《將登太行雪滿山》賞讀

文/吳保英

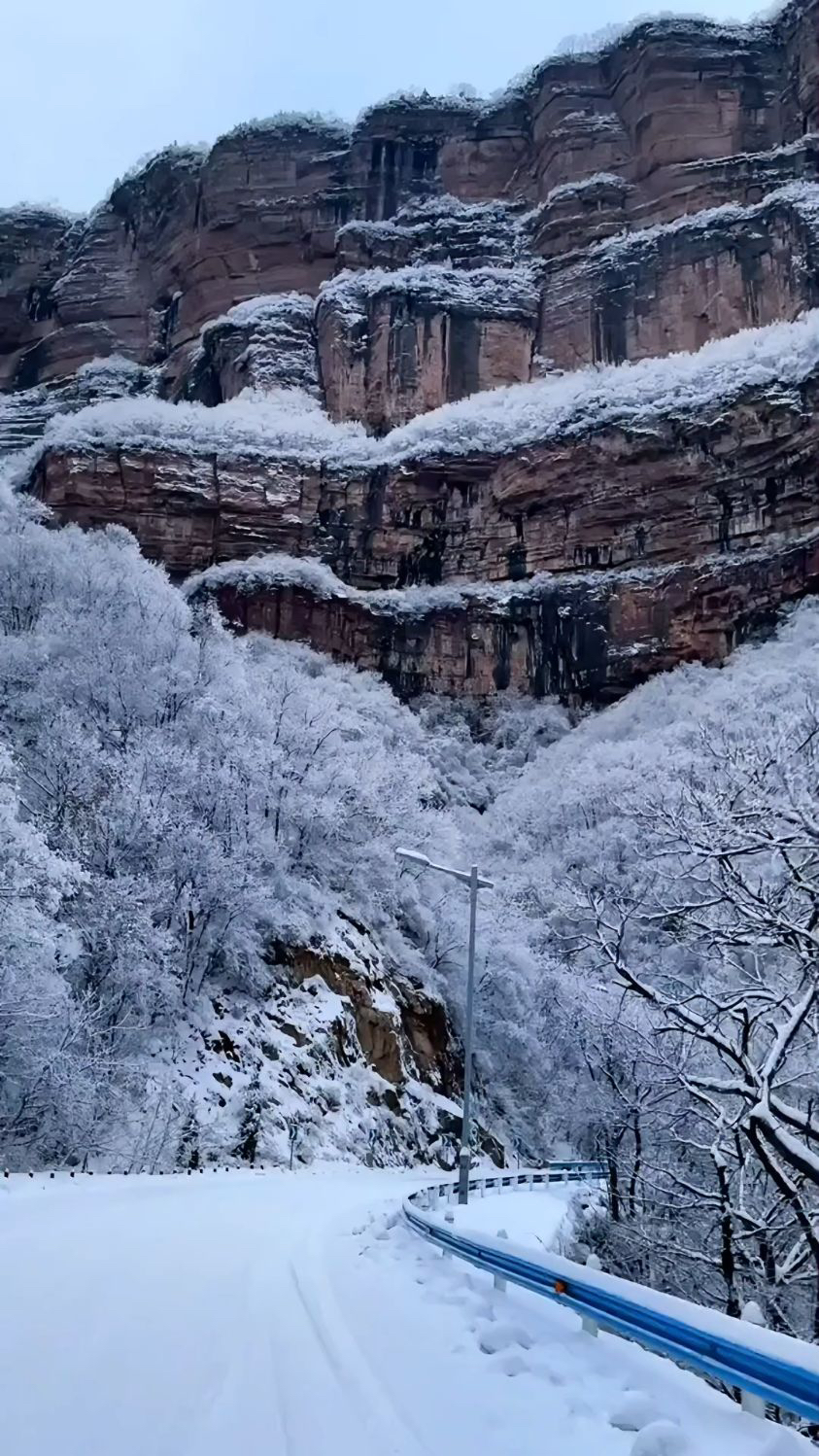

讀罷《將登太行雪滿山》,頓覺那字里行間蒸騰的晶瑩雪氣,仿佛化為了一軸緩緩展開的雪意山水長卷。然而,這畫卷深處,卻躍動著一顆與宇宙萬物悄然共振的靈魂——那是一場素雪對生命發出的、盛大而靜默的哲學邀請。

開篇那"滿是對迎接久違朋友的期待",已為全篇定下基調:這雪,并非冰冷異己的客者,而是久別重逢的故人,是天地間活潑潑的生命體。作者與牛姐"挽手迎雪而上,與雪共赴太行山",一個"共赴",消弭了人與自然的界限,拉開了這場平等對話的序幕。

雪在這里,首先是一位"宇宙的畫師",以最純粹的"白"為顏料,行一場"無目的的創造"。她抹去麥田的"黃",凸顯麥苗的"綠";她填充玉米稈的"空",賦予其生命的豐盈與尊嚴;她用"大寫意"點染茅草,以"皴法"勾勒石岸;她幾筆為石板房"編出一部童話",讓山人對自己的蝸居生出陌生化的"狐疑"。這不只是視覺的描摹,更是存在之光的擦拭。雪以其絕對的"白",使萬物在隱匿與顯現的邊界上重新被發現,被定義,被賦予神韻,這不正契合海德格爾所言——"作品讓大地成為大地"么?雪的藝術實踐,揭示了世界"澄明"與"遮蔽"共在的本質。

進而,雪升華為一位"宇宙的魔術師",上演著一場"有無之變"的形而上戲劇。"天和地界限模糊了",山"遁然消失",峽谷"失于白",終歸于"白茫茫一片真干凈"。這浩大的"混沌"與"蒙養",非但不令人恐慌,反而呈現一種"有也是無,無即是有"的天地大美。雪以自身覆蓋萬物的姿態,演示著"色即是空,空即是色"的東方智慧,消解了物我的固執與界限,引領觀者從紛繁"現象"的表面,窺見宇宙"本體"那無差別、無對待的純凈基底。

這場視覺與哲思的漫游,最終指向"天人共在"的棲居詩意。作者與牛姐"重回少年","坐雪臥雪,扔雪吹雪",是身體融入自然的直接狂歡。那"微微的酥麻感",是雪與肌膚最親密的對話。而"哪朵雪花能與我對視微笑"的叩問,已超越主客二分,進入物我相契的"相遇"哲學。雪的降臨,將分散的友人凝聚于"環翠居"中,圍爐夜話,其樂融融,并為新居賦予"萬物生"的佳名。這呼應了《莊子》"交通成和而物生焉"的思想。當太行山"如高士大隱于長天,靜靜聽著,頜首無言",人與自然、人與人的和諧交響已達至境。雪,在此成為心靈團聚、精神共鳴的媒介,將個體的"小歡喜"升華為天地人倫"共成其和"的"大歡喜"。

文章以"書寫這綿邈文字,不知道書寫了有多久"作結,余韻悠長。這不只是對物理時間的忘懷,更是精神進入"永恒當下"的體驗。雪覆太行,是一場天地以無言發出的盛大邀請。它邀請我們走出精密的"管城子"世界,以全部感官與心靈,去接受這場"素雪的饋贈"——在雪的"白"中照見萬物的本真,在雪的"覆"中領悟有與無的玄機,在雪的"凝"中體味人與人、人與天地最質樸溫暖的連結。

雪滿太行,是一次地理的攀登,更是一場精神的朝圣。它告訴我們,真正的"快事",是與天地共此"一白",在萬籟的寂靜與生命的喧騰中,領受那份亙古而新鮮的"無言大美"。