泣血丹心鑄詩劍:李賀《南園》中的精神突圍

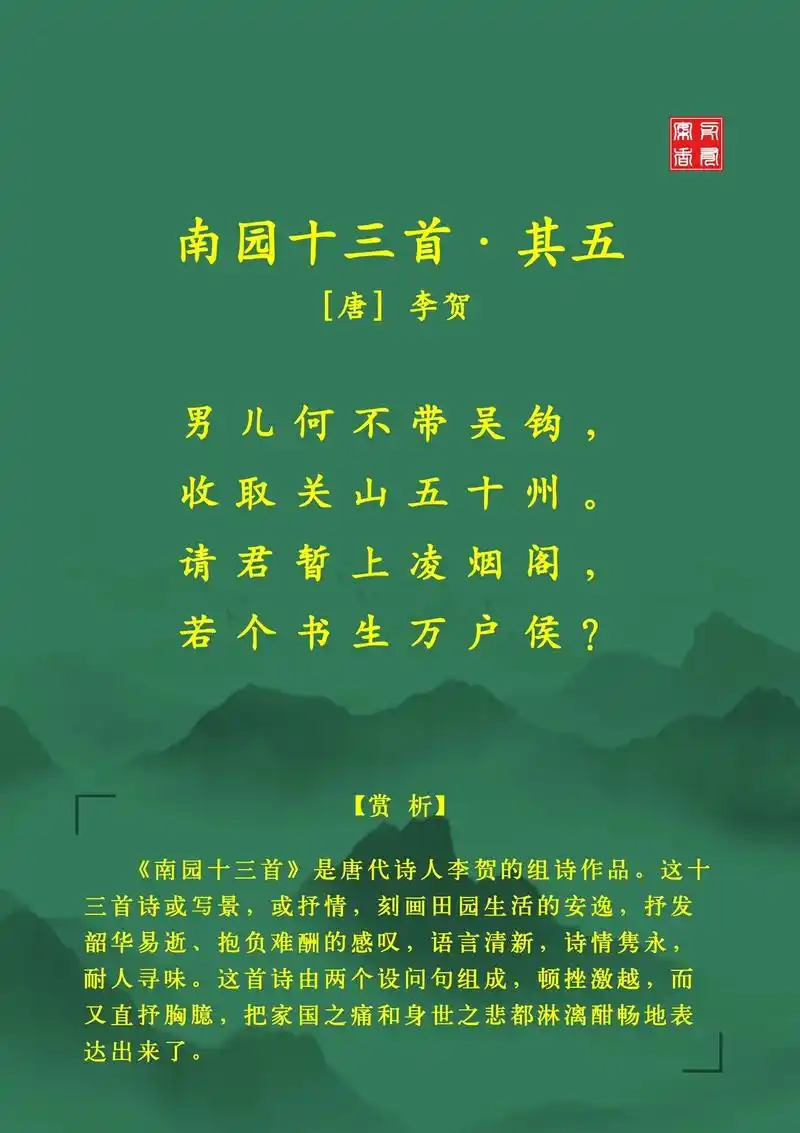

“男兒何不帶吳鉤,收取關(guān)山五十州。”李賀這首《南園》開篇如一道驚雷,劈開晚唐沉悶的詩壇。然而這絕非尋常的邊塞豪言,在激越的語調(diào)下,奔涌著詩人被時(shí)代困厄、又被理想灼燒的靈魂巖漿。那個(gè)曾以“詩鬼”奇崛想象驚世的才子,此刻卻以最直白的吶喊,暴露出其精神世界中最深刻的矛盾與最熾熱的渴望。

要讀懂這“帶吳鉤”的吶喊,須先明了李賀的生命底色——一個(gè)被宗室身份所困卻無緣功名,被天才詩情所眷顧卻病體纏身的矛盾體。“收取關(guān)山五十州”不僅是中唐藩鎮(zhèn)割據(jù)的真實(shí)寫照(元和年間確有五十余州不奉朝命),更是李賀對自身“無用”處境的激烈反抗。他在詩中虛擬的“吳鉤”,恰是現(xiàn)實(shí)中無法獲取的“功名”與“健康”的象征性替代。那把未曾握過的劍,承載了他被現(xiàn)實(shí)剝奪的所有可能性。

詩中“暫上凌煙閣”與“若個(gè)書生萬戶侯”的對比,更是一道刺目的精神傷口。凌煙閣上,是唐太宗為二十四位開國功臣繪像的榮耀殿堂;而李賀面對的,卻是“書生”身份在晚唐武人當(dāng)?shù)老碌膹氐踪H值。這種貶值不僅是社會地位的,更是存在價(jià)值的——當(dāng)詩人引以為傲的才華在亂世中失去效用,其自我認(rèn)同便遭遇了毀滅性危機(jī)。那一聲“若個(gè)書生萬戶侯”的質(zhì)問,充滿了自嘲與不甘,是才華向時(shí)代的悲憤質(zhì)詢。

耐人尋味的是,在激越的表層之下,詩歌涌動(dòng)著深層的無力感。從“何不”的設(shè)問,到“請君”的邀約,再到“若個(gè)”的反詰,語氣層層遞進(jìn),情緒卻漸次沉郁。這暴露出李賀精神突圍的悲劇性:他試圖以詩為劍,在想象中完成自我救贖,卻清醒地意識到這只是一場語言的虛妄遠(yuǎn)征。那把想象中的吳鉤越是鋒利,越是映照出現(xiàn)實(shí)中手的無力。

李賀最終在詩歌中完成了另一種“收取”——不是收取關(guān)山,而是收取了一個(gè)時(shí)代文人集體的精神創(chuàng)傷。他將個(gè)人的病痛、社會的痼疾、時(shí)代的癥候,全部熔鑄進(jìn)這短短四句詩中。當(dāng)“收取關(guān)山五十州”的豪言在歷史長廊中回響,我們聽到的不僅是一個(gè)詩人的不甘,更是整個(gè)士人階層在帝國中衰期的集體焦慮與掙扎。

《南園》如一面銅鏡,照出的是李賀被理想與現(xiàn)實(shí)撕裂的靈魂,也是晚唐文人試圖在歷史夾縫中重新確認(rèn)自我價(jià)值的悲壯努力。那把從未出鞘的“吳鉤”,最終以詩的形式,刺穿了時(shí)間,讓我們在千年之后,依然能感受到那份灼人的溫度與徹骨的寒意。在現(xiàn)實(shí)與理想的永恒裂隙中,李賀以生命為祭,完成了一次驚心動(dòng)魄的精神遠(yuǎn)征——雖然他知道,所有的關(guān)山,最終都只能收取在由語言構(gòu)筑的、易碎的紙上疆域。