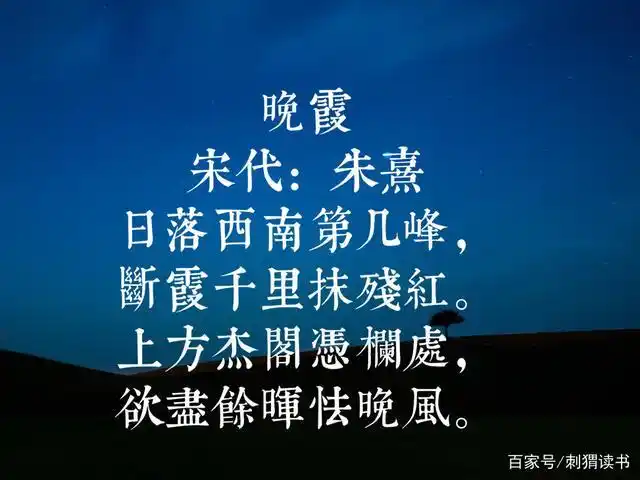

黛色分水,銀光割天:朱熹《晚霞》中的理性詩境

“日落西南第幾峰,斷霞千里抹殘紅?!碑斨祆鋵懴逻@樣的詩句,我們似乎能看見那位以理學著稱的大儒,正負手立于暮色之中,凝視著天際燃燒又逐漸冷卻的火焰。然而,朱熹筆下的晚霞,絕非單純的自然摹寫,也非尋常文人的傷逝感懷。這是一場理學精神的盛大投影,一次“格物”的虔誠實踐,更是天理與人心在黃昏時分達成的一次壯麗和解。

朱熹觀霞,首先是一種理學式的“格物”。在理學的宇宙圖景中,萬物皆有其“理”,哪怕一片瞬息萬幻的云霞,也非偶然的堆積,而是陰陽二氣依循天理運行的可見形態。“斷霞千里抹殘紅”,那橫亙天際的殘紅,在他眼中或許正是“氣”的流行與“理”的顯現。他觀看的不僅是色彩與形態,更是色彩背后“所以然”與“所當然”的宇宙法則。這與詩人純粹感性的“觀賞”截然不同,朱熹是以思想的解剖刀,切入晚霞的肌理,探尋那抹殘紅與天地大道之間的隱秘紐帶。這種觀照,賦予晚霞一種肅穆的、近乎神圣的秩序感。

于是,晚霞的易逝與幻滅,在朱熹那里獲得了獨特的安頓。傳統詩詞中的晚霞,常是時光流逝、繁華不再的哀婉象征。但朱熹的理學世界,有一個不朽的、寂然不動的“天理”作為終極支撐。霞光雖逝,但驅動霞光生滅的“理”亙古常存?!澳埣t”的“抹”字,輕逸卻有力,暗示了一種不以人的悲喜為轉移的自然運化過程。消亡不是終結,而是回歸本然秩序的一個環節。個人的生命與情感,如同這片斷霞,固然短暫,但若能體認并融入那永恒的天理,便能在有限中覓得無限的意義。悲情被理學的宇宙觀稀釋、升華,轉化為一種對天地大化流行的靜觀與領悟。

最深邃的是,朱熹在晚霞中完成的,是一次“天理”與“人心”的互證。理學追求“心與理一”,外在的天理需與內在的良知相印證。那莊嚴、有序、循環不已的晚霞之“理”,正映照著人心所當具備的秩序與品格——中正、明澈、生生不息。霞光的絢爛與寧靜,或可對應“仁”的溫潤與博大;其依時消散、讓位于星月的姿態,或許暗合“禮”的節度與謙讓。晚霞成為一面映照天理的巨鏡,也是一座通往內心修養的橋梁。朱熹的“賞”霞,實則是以自然為教材,進行一場內在的、嚴肅的精神修煉。

因此,朱熹的《晚霞》是一首“有理之詩”。它超越了審美愉悅與情緒抒發,將瞬間的景象錨定在永恒的理世界之中。當我們再次吟詠“日落西南第幾峰”,仿佛能看到理學家靜穆的身影與絢爛的天光重疊。他不僅用眼睛記錄色彩,更用心靈解讀宇宙的密碼。在理學智慧的燭照下,易逝的晚霞獲得了哲學的凝重,而那抽象的“天理”,也披上了溫暖而輝煌的霞光外衣,向每一位沉思的仰望者,昭示著秩序、和諧與生生之德的永恒光芒。