我的人生字典上

沒有“投降”二字

——懷念老友馬識途

李 致

一、知己馬老走了!

我與馬老相認和相交已76年,最后的年月馬老稱我為知己、至友。

這一年多來,我每天都要和馬老通一次電話。我說:“李致向馬老問好!”馬老則答:“我也向致公問好!”雖然只有兩句話,但知道彼此健康,就放心了。《華西都市報》“封面”記者張杰,曾報道說:“一對好朋友,一個逾百歲,一個近百歲,每天電聯(lián)互致問候,這是多么美好的友情畫面。”

2024年1月下旬,馬老開始咳嗽和氣喘,吃了中藥,似乎又好些,但有一兩天沒有接電話。3月16日,我打電話去,馬老的兒子建生告?我:爸爸已病危送醫(yī)院。17日,他女兒萬梅告訴我:爸爸肺有積液,頭腦有時不清楚了。20號下午5點50分,萬梅讓馬老與我和女兒視頻,盡管馬老消瘦了,但他說了一句:“我默到看不見你們了!”我和女兒都鼓勵馬老“你要加油”!馬老在一百零三歲時得過肺癌,他挺過去了,我們期待馬老再次戰(zhàn)勝疾病。

可是,28號晚,好友謝代剛打電話給我:馬老在19點25分離開人世了。

我無法用文字表達當(dāng)時的心情,我加大安眠藥量才入睡。

次日上午,我和女兒、兒子,還有丹楓和雪珍,一起去靈堂吊唁馬老。我上車就流淚,一進靈堂,忍不住放聲痛哭。我女兒說,馬老的子女安慰我,我并沒有聽見。第二天看見三個當(dāng)場的錄像,我才知道自己當(dāng)時有多痛苦,又流了很多眼淚。不少朋友看見了錄像,都勸我“節(jié)哀順便”,我也只能流淚。

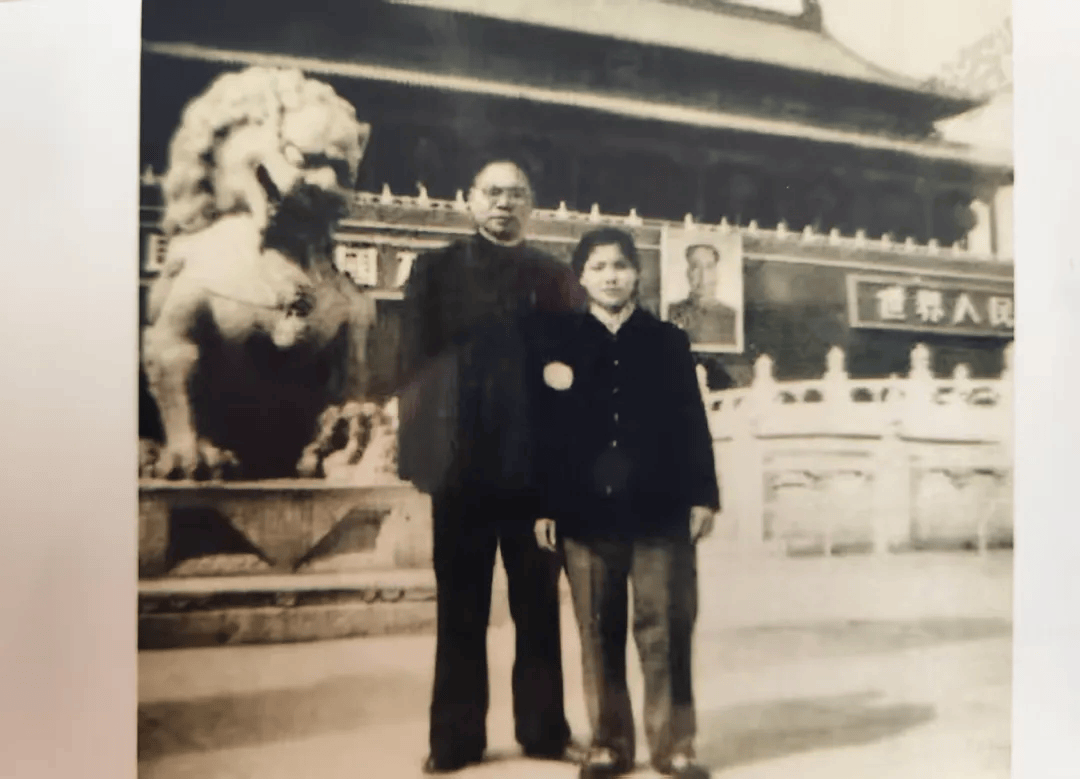

馬識途找到失散多年的長女吳翠蘭,在天安門前合影。

馬老是老革命、老作家。在舊中國,他參加過“一二·九”運動,領(lǐng)導(dǎo)過“一二·一”運動。他1938年加入中國共產(chǎn)黨,在長期的地下斗爭中,多次受敵特追捕,九死一生。他的第一位夫人劉惠馨犧牲在獄中,留下不滿周歲的女兒,被一位老工人收養(yǎng)。“相信勝利,準(zhǔn)備犧牲”這個信念,支持他從黑夜戰(zhàn)斗到黎明。

中華人民共和國成立,馬老積極投身社會主義建設(shè)。但極“左”思潮使他多次受到打擊,“文革”中又被拋出,歷經(jīng)苦難。他是一個有良知、硬骨頭的知識份子,真正的共產(chǎn)黨員。苦難也是良藥,馬老重新找回了他當(dāng)年參加革命的信念。

革命的經(jīng)歷加上滿腔激情,幾十年來馬老筆耕不息。他創(chuàng)作的多種文體,總數(shù)超過五百萬字。革命文學(xué)鼓舞了至少兩代青年。由于長時間擔(dān)任各種行政工作,他實際上只是個“業(yè)余作家”。馬老敬仰巴金老人,他多次表示:“我要努力說真話, 不管為此我要付出什么代價。”

這正是馬老常說的“我的人生字典里沒有‘投降’二字”的體現(xiàn)。

近十多年,每當(dāng)馬老生日,王火、章玉鈞、秦儉和朱丹楓等十幾位朋友都要為此相聚。馬老都堅持會餐實行AA制。

大家聚會時,為保護馬老健康,我們交談不超過一小時。偶爾多幾人,到一小時我宣布“散會”,大家似乎也“公認”我有這個“權(quán)力”。

我單獨去馬老家更多,聽馬老高談闊論。馬老多次對我說:“我的人生字典里沒有‘投降’二字。無論對敵人、對打壓、對疾病。該來就來,該走就走。”

這幾年每到春節(jié),我和女兒必去取馬老寫的“福”字。

馬老多次對我說,“知我者,致公也。”還說,“我每次做夢都有你。”

憶起馬老101歲生日那天,老朋友又聚會祝福。馬老送了大家各一份《101歲自壽》詩,并與眾交談。還有一張給我的紙,上書:一輩子算碰到你這個老朋友,好書何妨百回讀,至友不可一日忘。

在疾病面前,馬老也是強者。2001年初, 馬老得了腎癌,許多人為之擔(dān)心。手術(shù)成功以后,馬老恢復(fù)了健康,寫了《順口溜·自敘》:“老朽今年九十八,近瞎?jié)u聾惟未儍。閻王有請我不去,小鬼來纏我不怕。”

我每次去看望馬老,時間控制在一小時,但百分九十的時間是馬老在高談闊論,思維敏捷,言語清楚,聲音洪亮,不少真知灼見。

馬老有他的《長壽三字訣》:不言老,要服老。多達觀,少煩惱。勤用腦,多思考。勿孤僻,有知交。能知足,品自高。常吃素,七分飽。戒煙癖,酒飲少。多運動,散步好。知天命,樂逍遙。此之謂,壽之道。

二、馬老賜我“致公”名

我七十歲時,在省文聯(lián)和省作協(xié)的一次聚會上,馬老聽人叫我李老,說不能稱“李老”,只能叫“致公”。后又寫信給我:“致公:叫你‘李老’恐不夠格,直呼‘李致’,似又不恭。過去人際交往,常以‘公’相稱,如在重慶時,人稱周公夏公之類,故以此稱你為‘致公’我看倒是合式。致公者,求天下為公也。”這以后,馬老和文藝界一些朋友,一直叫我為“致公”。

特別是最近二十多年我和馬老接觸較多。馬老高齡,他原有的戰(zhàn)友先后離世,我逐漸“升格”,能和馬老談些地下工作時期同志的往事。我們同在省作家協(xié)會工作,又多一些共同語言。馬老常對我的文章點評,給以鼓勵。

馬老說我有幽默的素質(zhì), 無論講話或?qū)懽? 或作古正經(jīng), 或娓娓而談, 突然一兩句話, 引人發(fā)笑。那怕在談一些痛苦的事, 釋放了這些痛苦, 改變了氣氛。

馬識途與他的第二位夫人王放及子女合影

2017年,我寫了《歷經(jīng)斧斤不老松——記馬識途》記錄我和馬老的交往。當(dāng)時,我眼有白內(nèi)障,花了四個月才寫成。馬老看后要我等他“走”了再發(fā)表。不料,被《四川文藝》報編輯武志剛看見此文,他竭力主張現(xiàn)在發(fā)表,并用一整版發(fā)表于該報。《當(dāng)代史資料》總42期也全文刊登。時任編委的李錫炎說:“這篇歷史回憶,就是以事敘史,以事實表達真情的范文。讀起來,不僅感到真實真切,而且令人賞心悅目,心靈受到震撼。”

2018年,《馬識途文集》再版時,馬老指定該文為序。

三、馬老一直關(guān)心和鼓勵我寫作

1973年,我冒著政治風(fēng)險,悄悄去上海看望受迫害的巴金老人。后寫成散文《我淋著雨,流著淚,離開上海》,馬老推薦給了《四川文學(xué)》刊登。

1995年,我的第一本散文集《往事》出版后,馬老很快為我寫了《情深文茂》的評價:

“就這樣的,擺在我的書桌上,樸素的裝幀,小小的開本,薄薄的一冊書。但是其中跳躍著一顆赤誠的心——這就是我讀了李致最近出版的散文集《往事》后的初步印象。同時也是我和李致相交幾十年中,對他的人品和文品觀察后的永久印象。”“這樣的文字恐怕是李致經(jīng)過五十年的生活磨練后所養(yǎng)成的人格、品格和生活情趣有關(guān)。我想起了五十年前在中學(xué)被開除了的李致,那是一個活潑跳躍,手舞足蹈,頗有點孫大圣天不怕地不怕、心直口快、勇猛向前的少年。我也想起了四十五年前解放初期的青年李致,他用過于正常的、理想的甚至天真的眼光看待他身邊的一切事物,因而對一些人,一些事,噴有煩言,惹來麻煩。我找他談了好幾次話,狠說了他一頓。告訴他,不能太單純、太直率來看待某些人和事,沒有他理想的那么清如水,明如鏡,直如繩,世人總還有非常的人,非常的事,非常的理,不然還革什么命?我在說他的時候,說實在的,我倒喜歡他的單純、坦率和正直,只是我并沒有告訴他。后來他調(diào)到外地工作去了,很少往來。待到二十多年后他又回四川工作,我們再見時,我發(fā)現(xiàn)他閱歷已多,談吐沉穩(wěn),很懂事了,少年時的外露和浮躁形象已經(jīng)沒有了。這大概是他接受了嚴(yán)峻的生活教訓(xùn)吧。但是我們以后交往多了,我更發(fā)現(xiàn),他并沒有因此看透了一切,甘與世相沉浮,在內(nèi)心里并沒有泯滅是非之理,熄滅熱情之火,還時有天真和童趣的影子。這在那滔滔者天下皆是也的時代里,是難能可貴的。我想起我那時批評他不懂事的時候,實際上也是在作自我批判,我狠批他,實際上也是在狠批自己。他現(xiàn)在已經(jīng)接受教訓(xùn)。”“我之所以說這么多文外之言,實在是想說,文如其從他所寫有關(guān)巴金老人的幾篇文章中看出,巴老的人格力量,無疑在他的身上產(chǎn)生了巨大的影響。如果不是這樣,要寫出這樣的文章是困難的。”“我還在李致的這批文章中發(fā)現(xiàn),他無意而發(fā)的一種童趣和某些幽默,是可注意的。這種自然而然流露出來的四川式的幽默和某些故作幽默,流為無聊噱頭,插科打諢,顯出低級趣味,是不一樣的。我以為幽默實在是生活中的鹽味,文章中的閃光點。”

李致與馬識途(右)在一起

馬老還多次鼓勵我站在新的高度, 用自己熟悉的方式, 把幾十年的經(jīng)歷寫出來。我以“往事隨筆”為總題,陸續(xù)寫了一些文章。2001年,馬老患腎癌往醫(yī)院動手術(shù)前一天,為我的第三本散文集《昔日》題寫了書名。《昔日》出版后,我在贈馬老書的扉頁上寫上:

我重新提筆以來, 您給了我很多指教和鼓勵, 使我努力上進, 不敢懈怠。特別是您去醫(yī)院動手術(shù)前, 為這本書題寫了書名, 我極為感動。我將繼續(xù)努力, 不負您的期望。

獻給馬老。

2003年,有兩次開會,馬老與我鄰坐,談到我寫的《干校三事》,在紙上寫了“自然的幽默和樂觀作風(fēng),很好。”又一次開會,馬老說看了我的《又見麻雀》,“寫得深刻和幽默”。

2010年11月19日,馬老電話,他說翻閱了我送他的《銘記在心的人》,看了我所寫凡他認識的人的文章,認為不錯,“往事隨筆”總序也好,希望我保持自己的風(fēng)格。他說:“你的許多散文寫得不錯,樸實,有真情, 不像現(xiàn)在有些人寫的散文, 矯揉造作。”

我的“往事隨筆”系列《四爸巴金》《銘記在心》《昔日足跡》)出版后,2014年12月8日,馬老對我說,這個系列是現(xiàn)在的《隨想錄》。

2019年,在《李致文存》首發(fā)式上,馬老也說了鼓勵我的話,還送了我他蒼勁的書法題字:“好書何妨百遍讀,至友不可一日忘”。

馬老,雖然您走了,但我永遠記得您的話:“我的人生字典里沒有‘投降’二字。無論對敵人、對打壓、對疾病。該來就來,該走就走。”

我也會像您一樣,永不“投降”!

來源:頭視界

作者:李 致 (1946年加入中國共產(chǎn)黨。中華人民共和國成立后,長期在共青團系統(tǒng)工作,先后任共青團四川省委《紅領(lǐng)巾》雜志總編輯、團中央《輔導(dǎo)員》雜志總編輯。改革開放后,任四川人民出版社總編輯,四川省出版局副局長,中共四川省委宣傳部副部長,四川省振興川劇領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。先后兼任四川省出版總社社長、省政協(xié)第六屆秘書長。連任三屆四川省文聯(lián)主席。從事寫作“往事隨筆”,出版五卷六本《李致文存》。現(xiàn)任四川省文聯(lián)名譽主席、巴金文學(xué)院顧問。現(xiàn)年96歲)