清晨六點,信陽的霧還沒有散盡。浉河的水汽沿著老街的石板路緩緩爬升,在梧桐葉上凝成晶瑩的露珠。平橋區老年大學那扇朝東的窗戶里,已經亮起了暖黃色的光。光影中,一個清瘦的身影正在鋪展宣紙,動作輕柔得像在安撫一個沉睡的夢。

紙是熟宣,筆是狼毫,墨是昨夜里細細研磨的徽墨。當第一縷晨光穿透薄霧照進窗欞,筆尖恰好觸到紙面——那聲音輕得幾乎聽不見,卻仿佛驚醒了整座小城的晨夢。

泥土的契約

時光倒流五十年。同樣是這片土地,距離城區二十里的村莊里,一個瘦小的身影正蹲在菜園角落,用生銹的鐵鏟挖掘著什么。泥土翻飛間,一個秘密空間漸漸成形——那是一個深不足一米、寬不過三尺的地坑。少年李官祥跪在坑底,用碎磚搭起簡易的書架,然后把珍藏的幾本畫冊小心翼翼地放上去。

“那年我十三歲,”許多年后,李官祥回憶起那個地坑,眼睛里仍有星光閃爍,“家里七個兄弟姐妹,晚上點燈影響父母休息。我就想,總得有個地方容得下一盞燈、一支筆。”

夏天的地坑像個蒸籠,汗水滴在畫紙上,暈開一朵朵墨色的花;冬天的地坑又成了冰窖,握筆的手指凍得通紅,呵出的熱氣在紙面結成霜。最難忘的是蚊蟲肆虐的夏夜,少年想出奇招——穿上父親那雙厚重的雨靴。悶熱在靴筒里發酵,汗水漸漸積成小小的水洼。但他渾然不覺,全部心神都在筆尖游走的世界里。

一年后,地坑升級成了泥屋。少年用黃泥、稻草和水,像燕子筑巢般,一點點壘起了三平方米的天地。泥桌、泥凳、泥書架——這個簡陋到極致的空間,卻成了他最早的藝術殿堂。每天黃昏,當炊煙在村莊上空裊裊升起,少年就鉆進泥屋,點亮油燈。那一豆燈火,往往要燃到北斗星斜斜掛上屋檐。

1977年的夏天格外炎熱。泥屋里的少年收到信陽師范錄取通知書時,手中的毛筆正在臨摹《芥子園畫譜》。墨汁滴在通知書上,他慌忙去擦,卻擦出了一個水墨氤氳的印記。這個帶著墨香的印記,成了他人生最重要的注腳——全鄉唯一的大學生。

更奇妙的是,第二年,弟弟沿著哥哥的足跡,在同一間泥屋里苦讀后,也收到了大學錄取通知書。那間不起眼的泥屋,被鄉鄰們稱為“狀元屋”。有人專門來看,伸手觸摸那些粗糙的泥墻,仿佛要從中觸摸到知識的溫度。

筆端的虎嘯與泉鳴

大學圖書館的窗戶朝西,每到下午,陽光就把書架分割成明暗交織的幾何圖形。李官祥總坐在靠窗的位置,面前攤開的是《中國畫史》《歷代畫論》。他的筆記本上,工整的字跡與隨性的速寫交錯,像一場嚴肅與浪漫的對話。

畢業后他回到河南,站上了中學美術課的講臺。第一堂課,他在黑板上畫了一只虎。沒有參照,沒有草圖,粉筆在黑板上游走,片刻間,一只蓄勢待發的猛虎躍然而出。學生們屏住呼吸,教室里靜得能聽見粉筆灰飄落的聲音。

“畫虎要畫骨,更要畫魂,”他轉身對學生們說,“你們看它的眼睛——那不是獸性的兇光,而是山林的孤獨。”

從此,“李老虎”的稱呼不脛而走。2002年,他的虎畫在河南省美展榮獲銅獎。評審專家在畫前駐足良久,評價說:“此虎不嘯而威,不怒自嚴,有君子之風。”

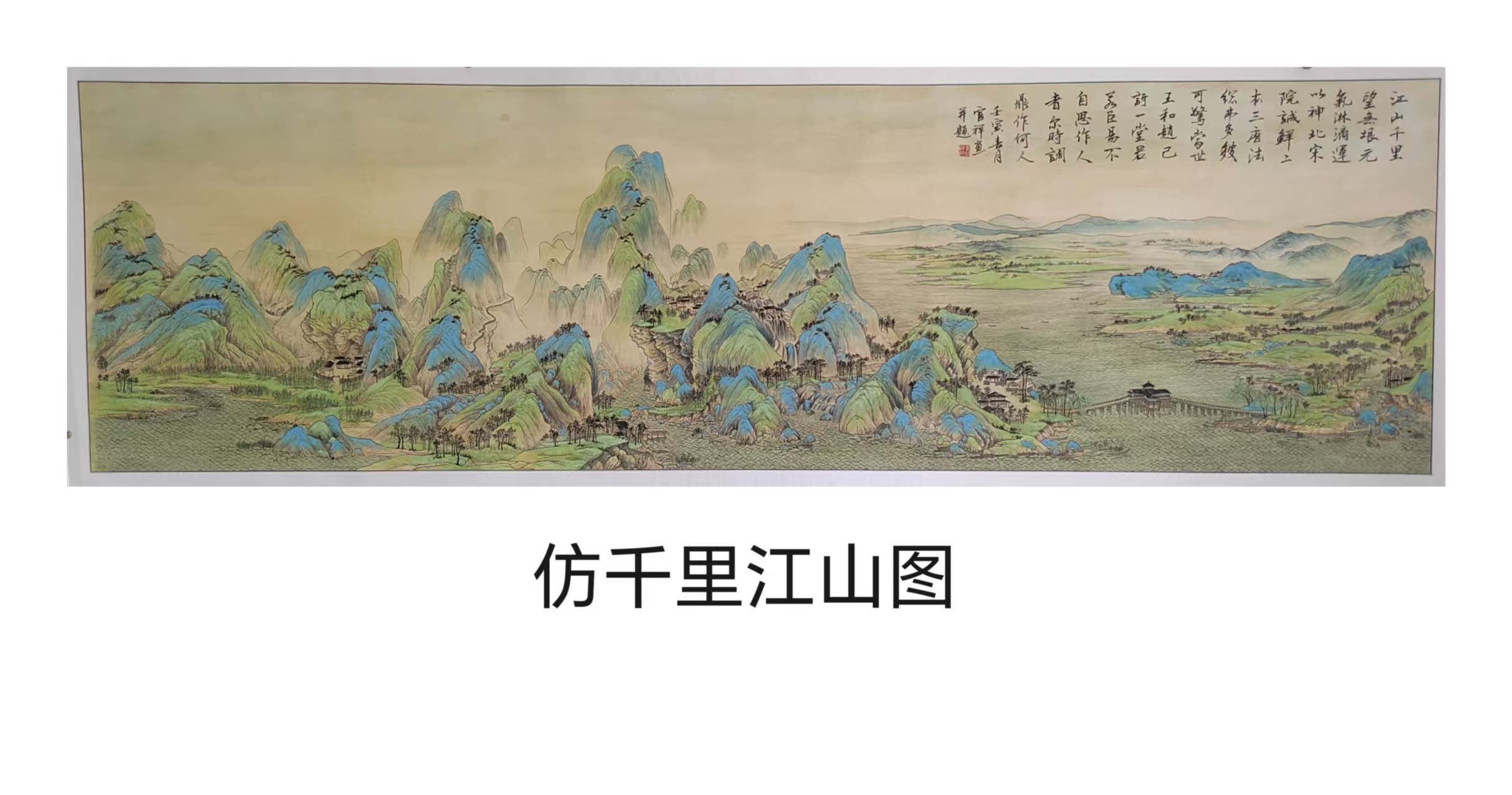

李官祥的藝術之路并未止步于畫虎。2001年,他赴中國美術學院進修山水畫。西子湖畔的蘇堤春曉,龍井山間的茶霧云海,富春江畔的晨昏暮靄——江南的靈秀山水,為他打開了另一扇藝術之門。

2003年,《清泉石上流》問世。這幅六尺整張的山水,在全國第二屆吳道子美術基金大展中榮獲銀獎。畫面里,山澗奔流,水霧氤氳,仿佛能聽見泉石相激的泠泠清音。評審團給出的評語是:“得宋人山水之骨,有元人筆墨之韻,兼明清之意趣,自成一家風貌。”

從虎的威儀到山的包容,這不僅是題材的轉變,更是心境的升華。“畫虎是在畫力量,畫山水是在畫胸懷,”李官祥說,“年輕時要證明自己,所以畫虎;年長了要安頓自己,所以畫山。”

三尺講臺上的春風

李官祥的美術教室,永遠是最特別的。墻上掛的不是范畫,而是學生的作品——從稚嫩的素描到成熟的水彩,每一幅都有故事。窗臺上擺著各種奇石、枯枝、陶罐,他說:“美無處不在,你要學會看見。”

他的教學有個特點:從不輕易否定。即使是最糟糕的畫,他也能找出閃光點。“這一筆很有意思”“這個色彩很大膽”“這個構圖很特別”——在他的鼓勵下,最羞澀的學生也敢大膽下筆。

每年美術高考前夕,他的家就成了臨時畫室。客廳里支起畫架,餐廳里擺滿靜物,甚至陽臺上都坐著速寫的學生。妻子總是默默準備好夜宵,紅棗茶、綠豆湯輪換著來。夜深了,學生們趴在畫架上睡著,李官祥就輕手輕腳給他們蓋上毯子。

奇跡般的是,在他三十余年的教學生涯中,所帶學生的美術專業過線率達到了百分之百。這不僅是數字,更是數百個因藝術而改變的人生軌跡。他們中有的成了知名畫家,有的成了美術教授,有的成了設計師,還有的雖然從事其他職業,卻始終保持著對美的敏感。

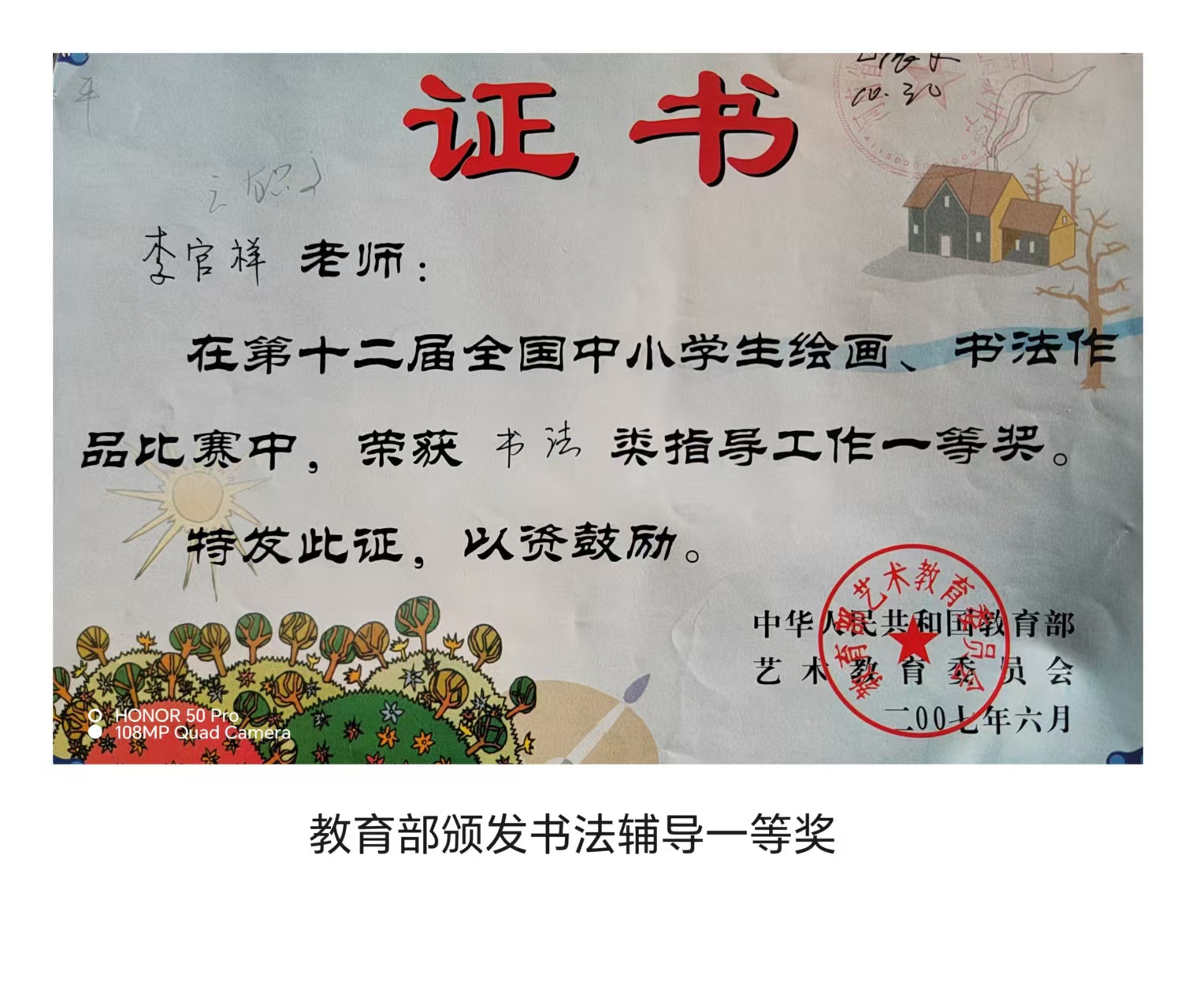

2005年,第十二屆全國中小學生繪畫書法比賽頒獎典禮上,李官祥同時捧回書法輔導一等獎和繪畫工作二等獎兩個獎杯。主持人請他發言,他只說了三句話:“美育是種樹,不是摘花;是點燈,不是造光;是渡河,不是建橋。”

行走的山水課

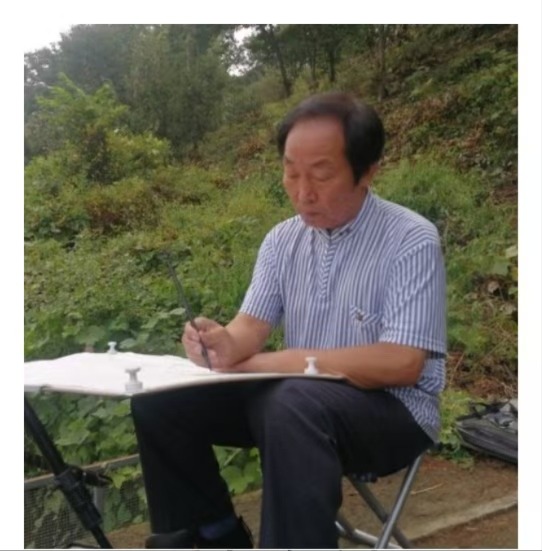

退休那年秋天,李官祥背起畫箱,開始了他的寫生之旅。第一站是大別山主峰金剛臺。他在山腰的農家住了半個月,每天日出前就帶著干糧上山,日落后才踩著月光回來。

深秋的山林,色彩豐富得像打翻的調色盤。銀杏黃得耀眼,楓葉紅得醉人,松柏綠得深沉,還有那些不知名的漿果,紫的、藍的、黑的,點綴在枝頭。他坐在巖石上,一畫就是一整天。山風翻動畫紙,松濤應和著筆觸的節奏。

“寫生不是復制風景,”他在日記中寫道,“是讓山水走進心里,再用心里長出來的山水回應眼前的山水。”

黃山云霧變幻的瞬間,漓江倒影迷離的晨昏,泰山日破云濤的壯麗——這些都被他收進了速寫本,也收進了記憶深處。但走得越遠,他越想畫故鄉。大別山的雄渾,浉河的婉約,南灣湖的澄澈,郝堂村的靜謐——這些熟悉的風景,在他的筆下獲得了新的生命。

他獨創了一種“記憶寫生法”:白天游歷,晚上憑記憶作畫。“記憶會篩選,會提煉,會發酵,”他解釋說,“畫記憶中的山水,其實是在畫心中的山水。”

墨香晚年

每周二、四的上午,平橋區老年大學書畫教室總是座無虛席。從六十歲的退休教師到八十八歲的抗戰老兵,二十多位學員濟濟一堂。李官祥站在講臺上,像樂團指揮,輕輕一揮,滿室墨香便流動起來。

教老年人畫畫,需要特別的耐心。他總是不厭其煩地重復:握筆要虛,運腕要活,蘸墨要勻。有老人手抖得厲害,他就握著老人的手,一筆一畫地帶。“手抖沒關系,齊白石晚年手也抖,畫出的蝦更有神。”他總能用恰到好處的鼓勵,化解學員的焦慮。

除了技法,他更注重心性的培養。春天,他帶學員去郊外看桃花,教他們觀察花瓣的層次;夏天,在荷塘邊寫生,體會“映日荷花別樣紅”的意境;秋天,對著滿山紅葉講解色彩的過渡;冬天,在教室里圍爐煮茶,談古論今。

“李老師教的不只是畫畫,”八十二歲的學員王奶奶說,“他教我們怎么老得有味道,怎么在筆墨里安頓晚年。”

故園在紙上

李官祥的畫室里,有一幅未完成的長卷——《浉河百里圖》。從2018年開始,他沿著浉河徒步寫生,從源頭到入淮口,每一段風景都收入畫中。如今畫卷已長達十五米,仍在繼續生長。

“這是我的‘飲水思源’工程,”他撫摸著畫卷說,“喝了一輩子浉河水,總該為她做點什么。”

畫卷里,有晨霧中捕魚的船夫,有夕陽下浣衣的婦人,有春汛時奔騰的激流,有枯水期裸露的河床。每一段河流都有自己的表情,每一個村落都有自己的故事。這幅長卷,既是對故鄉的禮贊,也是對時間的記錄。

去年春天,他在一次美術館舉辦“根脈”畫展。展廳中央,特意復原了那個三平方米泥屋的模型。觀眾穿過現代化的展廳,突然遇見這間簡陋的泥屋,無不駐足沉思。泥屋里陳列著少年用過的煤油燈、磨穿的硯臺、禿了的毛筆,還有那本頁角卷起的《芥子園畫譜》。

展覽留言簿上,一位觀眾寫道:“從泥屋到美術館,從鄉村少年到山水畫家,這條路走了五十年。但我在畫里看到的,始終是那個地坑里就著油燈臨摹的少年。”

余墨:時間的藝術

深秋的午后,陽光斜斜地照進畫室。李官祥正在完成一幅新作——《故園秋深》。畫面上,遠山如黛,近水含煙,幾間白墻灰瓦的民居掩映在紅葉之間。最妙的是畫面左下角,一個孩童趴在窗臺上畫畫,窗內透出溫暖的燈光。

“這是我記憶中的故鄉,”他放下筆,仔細端詳,“也是我心中的故鄉。”

數十載丹青路,他始終以筆為犁,在宣紙的曠野上默默耕耘。墨香穿透歲月,他的畫作既有學術殿堂的認可,亦染著人間煙火氣的溫暖——那些筆墨在山河間呼吸,在花鳥間低語,讓專業者頷首,令觀畫者心傾。全國及各省市美術展覽中,他的作品一次次獲獎,綻出光華,千余幅創作被鄭重收藏,成為散布在時光里的美的信箋。

他的畫作如清溪般流向四面八方。孩子們將他筆下的山水畫搬進名為“泰安畫室”的網店,作品在這家五星小店悄然綻放,訂單如雪片紛至沓來。尋常人家的客廳、書齋,也常懸著他的作品;穿行于市區的辦公樓與會議室,亦能遇見那一幅幅點染云煙的畫卷,為繁忙空間添一抹靜氣。

尤其是他的山水畫——墨色間有遠岫含煙,筆意里藏林泉清響。人們愛其意境通透、氣韻生動,不僅藏于室,亦藏于心。這清雅丹青,就這樣靜靜地,走進了歲月的尋常與不尋常處。

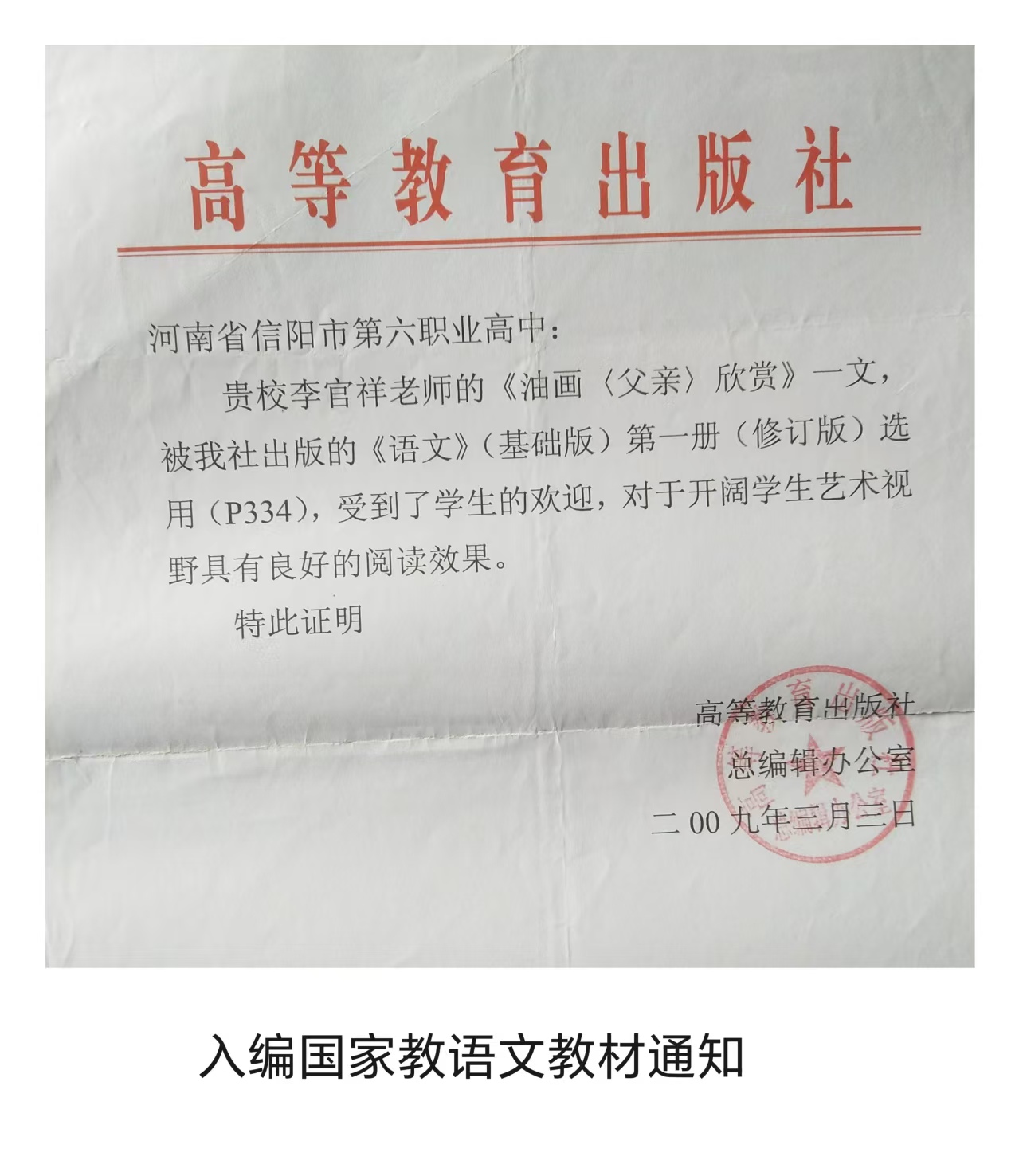

他的藝術生命還有另一重深厚的維度。美術評論《〈父親〉欣賞》一文,沉靜而深情地走進國家統編教材,成為無數青年審美啟蒙的一扇窗;其他學術文章亦如清泉,潤澤專業報刊的版面。

在三尺講臺,他是點亮星辰的人。學生們帶著他的教誨,在國家級、省級競賽中摘取榮光。而他本人,亦榮獲教育部頒發的書法輔導一等獎、繪畫輔導二等獎。這一切,并非勛章,而是桃李春風最好的見證——一個人的熱愛,如何能同時澆灌出自己的花園,又為遠方的森林送去種子與蔭涼。

畫室墻上掛著一幅自撰的對聯:“半生執教傳薪火,滿紙云山寄故園。”筆力遒勁,氣韻生動。這是他六十八生日時寫的,算是給自己的人生做了一個注腳。

窗外,梧桐葉正一片片飄落。信陽的秋天向來短暫,但李官祥筆下的秋天,卻可以永遠停留在最絢爛的時刻。他常說,畫家是時間的盜賊,從流逝中盜取永恒。

暮色四合時,他洗凈毛筆,整理畫案。最后一縷天光照在未干的畫面上,墨色微微反光,像河流在夕照下的波光。這一刻,藝術與生活,記憶與現實,故鄉與遠方,都在水墨氤氳中達成了和解。

那個從泥土中長出的夢,歷經半個世紀的澆灌,已長成參天大樹。它的根深扎在信陽的土地里,枝葉卻伸向了藝術的天空。每當風吹過,沙沙作響的,是墨香與鄉愁交織的永恒旋律。

夜深了,畫室的燈還亮著。李官祥在日記本上寫下:“明日霜降,該去南灣湖寫生了。聽說那里的烏桕樹,紅得正好!”

(作者:胡剛毅)

作者簡歷:

胡剛毅,男,祖籍湖南衡陽,20世紀60年代生于井岡山。1982年大學畢業,到井岡山中學任語文教師,1988年到井岡山市委宣傳部工作,先后任宣傳部干事、副部長,兼市社聯主席。從事新聞宣傳、文學創作以來,在《詩刊》、《詩選刊》、《中國詩選》、《人民日報》、《光明日報》、《星星詩刊》、《北京晚報》、《江西日報》、《創作評譚》、《揚子江詩刊》等報刊和雜志發表詩歌、散文1200余篇。2000年由中國文聯出版詩集《生命與大海》,2002年由江西人民出版社出版散文集《巍巍井岡山》。2005年由長征出版社出版詩集《每個人都是一棵走動的樹》。多次在《詩刊》社、《詩選刊》社、江西省文聯舉辦的詩歌大獎賽中獲獎,有詩作入選《中國詩歌精選》、《中國詩歌年選》及《中國詩歌白皮書》等多種選本。

2007年9月,加入中國作家協會,系全國散文詩研究會會員、江西省作家協會理事。曾獲得“首屆吉安地區陳香梅新聞優秀獎”,并提名為“吉安地區首屆十大杰出青年”之一。2003年獲江西省文聯最高獎、三年一屆的第五屆“谷雨文學獎”,并入圍“江西省宣傳系統拔尖人才”。2008年10月份獲“中國2008年度散文年選”評比一等獎。2009年6月在《詩刊》舉辦的全國“神農杯”詩歌大賽中獲得二等獎。2009年8月在全國“首屆中華之魂優秀文學作品征文”賽中獲得一等獎。