龍門,像一枚古老的印章,刻在中國南北不同的兩片疆域上。我曾在這樣的季節站在山西一個叫龍門的土地上。這神一般存在課本上,是黃河奔涌的隘口,是少年王勃筆下的青云梯,懷揣"一躍龍門"通向長安的宮闕。

而在廣西欽州,龍門是大海敞開的懷抱。千百年來,漁船從這里進出。在北村,我見到了那被稱為"青云梯"的七十二級石階。石階始建于明末清初,表面已被歲月磨得光滑如鏡。期間的凹痕是歷代挑夫的扁擔磨出來的,也是官兵戍邊時槍桿頓地留下的。

漫步小巷,由蠔殼建成的老屋構成了獨特的風景。龍門港鎮三面環海,咸淡水交匯處適合大蠔生長。村民就地取材,將蠔殼燒成灰,混合黃泥制成粘土,再把蠔殼與粘土混合,層層堆砌成屋,非常牢固。有百余年歷史,至今仍有人居住。

在村委旁的榕樹下,我見到了那口名為玉井流香的明代古井。82歲的劉玉英阿婆,正在家門前晾曬魚蝦。魚一大片,蝦一大片,煞是好看。攝影家們紛紛舉起手中的相機。王朔曾說"一半是火焰,一半是海水",用在這倒也恰當。民國《欽縣縣志》有載:"潮至淹沒,潮退仍甘洌。"漲潮時海水漫過井口,上層咸暖下層清冽,退潮后井水依然甘甜。

那年在山西絳州,黃河水濁黃濁黃的,古時候讀書人都來龍門沾靈氣,考功名。當時覺得那龍門真高,高得需要仰望;而眼前這個龍門,就是一條路。風小了就出海,撈到魚蝦就回來。然后來到這里,用井水清洗干凈,在陽光下鋪曬。先賢早有詩作:“玉井之香,非花非麝,乃地脈之精也。”這地脈之精,如今化在井水里,洗去了魚蝦的海腥,曬成了日頭的咸香,養活渡口一代代人的日子。

王勃當年去交趾,探望因他遭流放的父親。路過北部灣的他,要是在這里上岸,大概寫不出"騰蛟起鳳""紫電青霜"。他或許會坐在碼頭,看漁船進進出出,然后說出:"晨出撒網,暮歸滿艙","門開為生,門合為家"。如果他像我們老百姓,只看自家門前那口小井,最大的風波,不過是你吊桶碰了我的繩,最遠的風浪,也就是那圓了又方、方了又圓的天光云影。他也寫詩,寫的不再是"舸艦彌津,青雀黃龍之舳""落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色",而是思忖著春天井壁生出的第一縷青苔,是終于打滿水而不濺濕衣襟的某個黃昏。

或許某天,他也會像我們站在井沿,萌生出"酌貪泉而覺爽,處涸轍以猶歡"。亦或他娶了妻生了子,這時孩子扯他的衣袖問今晚吃粥還是吃飯。他直起身,拍拍膝上的土,把打上來的水倒進缸里,日子是實的。他對妻子說大海有鯨躍,小井也有蛙鳴,誰又能說,守好一口不干的井,讓在乎的人每天喝上甜水,不是另一種"盈虛有數"?

許兆滿主席現場演示打水。他用井邊的白色塑料桶,沿著青麻繩緩緩放下。水桶觸到水面,他熟練地一抖繩索,讓桶半沉,再提起滿滿一桶清水。我呷了一口,井水確實清冽甘甜,帶著一絲若有若無的礦物氣息。這種"咸中取淡"源于獨特的巖層結構,當海水涌入,因密度差異形成分層,給智慧的漁民留下了取淡水的空間。

井口不大,方方的,我也想學同伴那樣打水,探身去抓那吊桶的繩子。桶觸到水面,漣漪一圈一圈漾開,把井底的白云晃碎了,又慢慢地聚攏。我得意找我的影子,笑著回頭想喚同伴來看,頭頂一輕,帽子竟像一只灰白的鳥,悄沒聲地打著旋兒,悠悠地,落入那汪玉井里去。

同伴們聞聲圍攏來,先是驚,繼而笑開了。好嘛人汲水,井留帽。看來這玉井是有靈性的,瞧上你的帽子了。我說這可是我從山西古鎮帶回來的,有紀念意義。我怔怔的,杵在井邊。想起了游戲"丟手絹"。兒時唱的歌謠,"丟手絹、丟手絹,輕輕地放在小朋友的后面,大家不要告訴他,快來快來抓住他。"每每做這個游戲,丟下去的手絹,總能失而復得。我左探右探,井水幽幽的,沉默著,守護著它新得來的、小小的秘密。

許兆滿和張蔓燕好心去找村民,借來長蒿。我開始有了信心。但多次探尋,都是徒勞。劉阿婆的兒子找來釘子,敲進竹篙。我篤定有希望了。"尋夢!撐一支長篙",徐志摩的詩有一點浪漫,于我更多是焦急。因為陽光反射,井面白晃晃一片,"波光里的艷影,在我的心頭蕩漾。軟泥上的青荇,油油的在水底招搖。"井面真的幽靜得很,容不得尋覓一絲芳蹤。多次打撈,還是無果。

我感到好一陣失落。 一個同伴念叨著說:"玉井流香,玉井留帽!"大家都笑起來。我望著那口浸沒帽子的玉井,復歸平靜,澄澈如初,仿佛什么都未曾發生。奇異地,被這井的沉靜與同伴的笑語沖淡了,反生出幾分趣致來。也罷,就讓帽子在那沁涼的井水里浸一浸吧。只是因為我,攪渾了一池水,心里實在過意不去。

“悄悄的我走了,正如我悄悄的來;我揮一揮衣袖,不帶走一片云彩。”我們終是離開了,把一井的波光、半樹的蟬鳴,和那頂沉睡的帽子,都留在了老榕的樹蔭里。

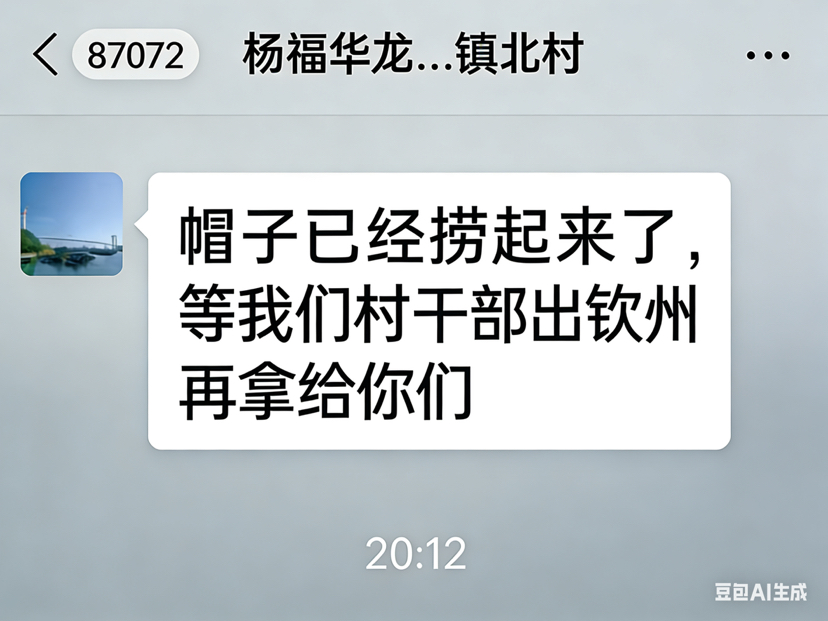

回來數天,我仍時不時會想起那口井,那頂帽子。想著它靜靜地,躺在幽暗的井底。忽然,手機輕輕一震。是一條短信,楊支書的號碼,簡簡單單幾個字: "帽子已經撈起來了,等我們村干部出欽州再拿給你們。"

心口驀地一暖,我幾乎能想見,一位支書,幾個素未謀面的龍門人,在傍晚時分,趁著日頭西斜,井底的光影明晰起來,用長竿與鉤索,耐心地將那頂陌生的帽子打撈上來。沒有追問,沒有遲疑,只有這樸素的、篤定的"撈起來了"二字,和一句自然而然的"拿給你們"。我趕忙回復:"感謝熱情的好心的龍門人!"

北村的老人說,最好的生蠔,都長在風浪最大的礁石上。"殼越厚,肉越甜"。這話讓我想起,最璀璨的詩文,往往誕生于人生最顛沛的旅途。命運最終讓這位"龍門才子"安放于北部灣的海域。他的文魂,仿佛循著這條南北軸線,灌注到了這片與他故鄉同名的土地上。