三門峽的冬天,是被黃河水汽浸潤的宣紙,而萬千鳥羽便是其上最靈動的筆墨。當西伯利亞的寒流催動季節的輪轉,上萬只白天鵝便如約展開一場橫跨大陸的遷徙,最終安然棲落于黃河濕地的柔波里,恍若星辰墜入凡間,吸引著世人的目光。

然而,這令人屏息的奇觀以及三門峽人觀鳥的意趣,并非現代人獨有。人與飛鳥的羈絆,早在新石器時代的窯火中便已啟封:廟底溝的先民將鳥的姿態凝練成陶器上流轉的弧線與圓點,那是人類文明對天空的第一次浪漫摹寫。自那時起,飛鳥的意象便烙印在三門峽的文化基因里,或銘刻在莊重的青銅禮器上,或躍然于文人墨客的詩歌筆墨中,直至今日,化作每一聲快門與每一次屏息凝望。我們所見的,不僅是候鳥遵循本能的年復歸來,更是一場跨越時空的盛大重逢。

“人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。”一千年前,詩人蘇軾途經三門峽(澠池),面對蒼茫山川與遷徙的飛鳥,寫下了千古名句。詩中“飛鴻”掠過蒼穹,在雪地上留下轉瞬即逝的爪印,這既是眼前黃河濕地上候鳥年復一年的生命軌跡,亦成為人生飄泊不定、所留痕跡微茫易逝的精妙隱喻。雪泥鴻爪的意象,既捕捉了自然現象的靈動與虛無,也凝結了人對行止無常、聚散難期的普遍生命體驗。蘇軾于此地觸景生情,以寥寥數字,在黃河的濤聲與飛鳥的羽影中,完成了一次對存在本質的詩意叩問,使這片土地從此承載了一份超越時空的哲學重量。

兩千多年前,同在這片三門峽的土地上,漢代工匠則以青銅鑄造了另一曲鳥的頌歌——鵝首曲頸壺。銅壺為天鵝首、長喙、彎曲鵝頸,頸部有一周凸起弦紋,壺腹低垂略呈橢圓形。整體巧妙地構成了天鵝游水曲頸、優雅深沉的動態造型,形象生動。當我們的目光從湖面那真實的、振翅濺起水花的潔白天鵝,移向博物館展柜中璀璨的金屬造像時,完成的是一次更深刻的意趣循環:古人將自然之美升華為禮儀之器,今人則通過器物回望,為眼前的自然景觀賦予了歷史的深度與文化的底蘊。

三門峽市仰韶文化研究中心藏鵝首曲頸青銅壺?

當一群天鵝優雅地飛過濕地公園的湖面,虢國博物館內一件三千年前的西周玉鵝正靜臥展臺之上。一動一靜,一今一古,它們以不同的姿態,共同訴說著這片土地上千年未變的愛鳥情懷。這件玉鵝以溫潤的青玉雕成,曲頸垂首的姿態栩栩如生,雙翅收攏,仿佛隨時準備振翅而起。玉工以簡練的陰刻線條勾勒出羽毛紋理,腹部的穿孔說明它曾陪伴主人走過生命時光。三千年前的匠人將天鵝的優雅凝固在玉石之中,今日的天鵝依然在同樣的天空下舒展羽翼。從西周貴族佩戴玉鵝以寄情懷,到如今三門峽市民在天鵝湖畔駐足觀賞,這份對鳥類的欣賞與珍愛,已深深融入這片土地的文化記憶。玉鵝靜默,天鵝翩躚,它們跨越時空的對話,讓古今情感在這一刻悠然相通。

虢國博物館館藏玉鵝

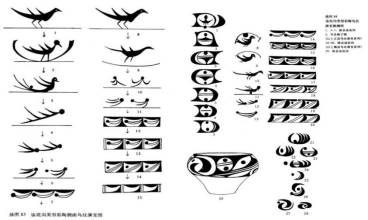

繼續穿越時空,我們到達的是五千多年前新石器時代。黃河岸畔,聚落群布,制陶的工藝在這里越發成熟。廟底溝的先民們已將愛鳥熱忱繪就在斑斕的彩陶上。那些栩栩如生的鳥紋,從一開始寫實的振翅翱翔,逐漸凝練為勾連回旋的弧線三角與圓點,以黑彩在紅陶表面旋舞流動,將遠古匠人對飛鳥的凝視、對天空的向往,以及對生命循環的質樸理解,揮灑得淋漓盡致。這不僅是裝飾,更是一個人類文明在初始階段用線條書寫的“天書”,奠定了華夏美學中流麗婉轉的基因。

廟底溝彩陶鳥紋演變

廟底溝遺址出土簡體鳥紋缽

一繪一鑄,一彩一素,一抽象一寫實。仰韶的鳥紋是蓬勃生命力的平面宣泄,是天人共鳴的符號;西周的玉鵝是貴族意趣的靈巧凝萃,是禮樂精神的生動外化;漢代的鵝壺則是理性審美與自然觀察的立體凝結,是世俗情趣的精致表達,它們共同造就了中華民族觀察自然、摹寫生靈的悠久傳統,展現了從神秘信仰到生活藝術、從集體表達到個性創造的審美演進。這三件器物以及蘇軾的詩篇,讓三門峽的天空,從史前到西周,從秦漢再至北宋,都被同樣優雅的羽翼所劃過。

在黃河臂彎深處的三門峽,人與鳥的對話,已經持續了數千年。飛鳥的形象穿越時間的迷霧,始終縈繞在此地人民的藝術靈魂與生活信仰之中。今天,我們行走在天鵝湖畔,腳下的土地,曾留下北宋蘇軾行旅的足跡;遠處的天鵝的姿態,也曾被西周、漢代的能工巧匠們永恒鑄就;天邊的飛鳥,定格在仰韶先民的赤彩紅陶上。從彩陶的圖騰、銅玉的禮贊、詩文的詠嘆,到今日生態的奇觀,這場人與鳥的對話從未停歇。我們此刻的駐足與感動,便是在聆聽一部由歷史、黃河與羽翼共同譜寫的磅礴史詩。我們此刻欣賞的,不再是純粹的鳥類遷徙,而是一場被千年文明反復吟詠、從圖騰崇拜到詩意寄托、最終在生態保護中得以圓滿的“千年之戀”。

三門峽市仰韶文化研究中心 胡轍 馬嘯