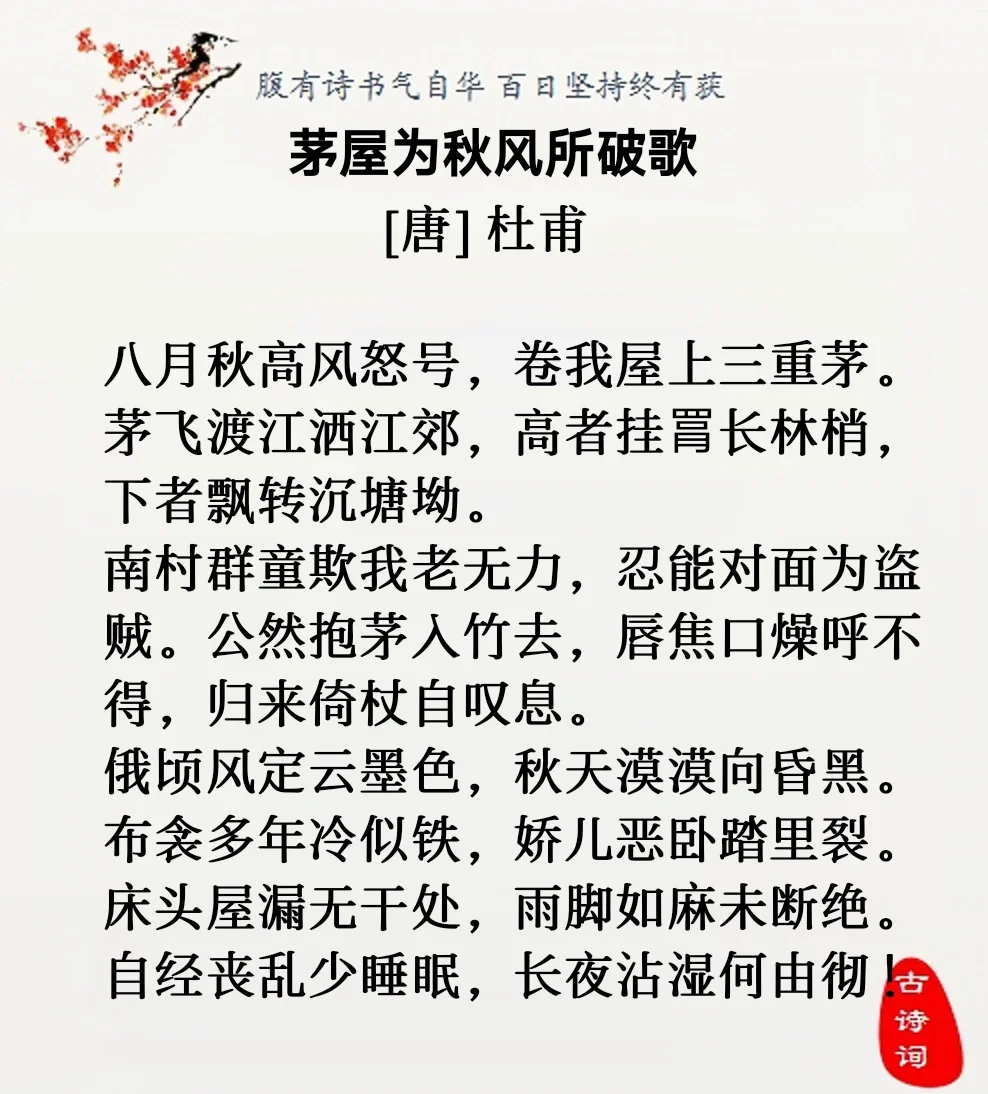

風雨之燭與乾坤襟懷:杜甫《茅屋為秋風所破歌》的精神格局

公元759年冬,杜甫歷經(jīng)安史之亂的顛沛流離,抵達成都。在親友資助下,他于浣花溪畔建起一座茅屋,終于獲得短暫的安寧。然而,761年秋天的一場暴風,卻將他的安身之所推入風雨飄搖之境。正是在這徹骨的狼狽與寒冷中,一首光照千秋的《茅屋為秋風所破歌》自肺腑噴薄而出。這首詩,如同一盞在自身風雨中燃起的精神燭火,在吟唱個人苦難的同時,卻照亮了整個中國士人精神的浩瀚星空。

一、敘事結(jié)構(gòu):三層浪涌的情感洪流

全詩以時間與災(zāi)變?yōu)樾颍楦袑訉舆f進,形成三股洶涌的浪潮。

第一層:風之劫掠與自然的無情(八月秋高風怒號……下者飄轉(zhuǎn)沉塘坳)。開篇如疾風驟雨,以“怒號”、“卷”、“三重茅”等詞,極言風力之狂猛與破壞之徹底。“飛”、“灑”、“掛罥”、“飄轉(zhuǎn)”,一連串動詞將茅草四散的動態(tài)過程寫得驚心動魄。這不僅是一場物理災(zāi)難,更將詩人與全家賴以生存的根基連根拔起,暴露于天地之間。自然在此刻,展現(xiàn)出非人的、壓倒性的狂暴力量。

第二層:鄰童之欺與世情的涼薄(南村群童欺我老無力……歸來倚杖自嘆息)。如果說自然之力尚可歸為天災(zāi),那么“南村群童”公然抱茅入竹,則透露出人情的另一種殘酷。一個“欺”字,道盡詩人年老力衰、無力捍衛(wèi)的悲酸。“公然”二字,更強調(diào)這種欺凌的無所顧忌。詩人唇焦口燥的呼喊,淹沒在孩童的喧笑中,他只能“歸來倚杖自嘆息”。這聲嘆息,是對世風澆薄的悲哀,更是對自身淪落至此的沉痛自傷。天災(zāi)人禍,在此疊加。

第三層:雨之侵迫與肉身的苦難(俄頃風定云墨色……長夜沾濕何由徹)。夜幕降臨,秋雨接踵而至。“布衾多年冷似鐵”,以“鐵”喻衾,既寫其硬冷,更寫其無情,是貧困生活的直接物證。嬌兒惡臥踏里裂的細節(jié),于辛酸中見出生活的真實。屋漏床濕,“雨腳如麻未斷絕”的比喻,將無邊無際的苦況可視化。漫漫長夜,詩人于寒冷潮濕中煎熬,思索“何由徹”——這苦難何時才是盡頭?這已不僅是對一夜安眠的渴求,更是對人生困境的終極發(fā)問。

二、精神升華:小茅屋中的大乾坤

詩歌若止于前三段的呻吟與控訴,則仍是一首優(yōu)秀的寫實名篇。然而杜甫的偉大,正在于那石破天驚的一轉(zhuǎn):“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山!”當自身陷入泥淖的最深處時,詩人的目光卻陡然超越了個人得失,投向普天之下所有“寒士”的共同命運。

這一升華的驅(qū)動力,并非來自抽象的道德說教,而是源于其切膚之痛中的推己及人。“吾廬獨破受凍死亦足”的結(jié)語,不是輕飄飄的自我犧牲表白,而是歷經(jīng)苦難淬煉后,將小我融入大我的、近乎宗教般的獻身宣言。這意味著:只要天下寒士能得安樂,我個人的苦難乃至死亡,都有了意義。個體的悲劇體驗,由此轉(zhuǎn)化為一種悲天憫人的、充滿集體主義與理想主義光輝的崇高情懷。

三、詩史互證:仁者之心的時代豐碑

將這首詩置于杜甫的人生與時代坐標中,更能見其重量。此時的杜甫,已近天命之年,仕途理想早已幻滅,生活困頓不堪。然而,儒家“窮則獨善其身,達則兼濟天下”的教誨,在他這里發(fā)展為 “窮亦不忘兼濟天下” 的更高境界。他的“大庇天下寒士”,已超越了對一姓王朝的忠誠,直指對蒼生最基本的生存權(quán)與尊嚴的關(guān)懷。

從詩藝上看,這首詩是杜甫“以文為詩”的典范。它突破了初盛唐七言歌行體的常規(guī)格局,句式長短錯落(從七言、九言到十一言),語言高度散文化、敘事化,情感表達如江河奔涌,毫無雕琢阻滯。正是這種自由的形式,完美承載了其沉郁頓挫、波瀾壯闊的情感內(nèi)容。

《茅屋為秋風所破歌》之所以成為不朽經(jīng)典,是因為它真實地記錄了一次災(zāi)難,卻從未被災(zāi)難所吞噬。它從“吾廬獨破”的逼仄現(xiàn)實出發(fā),最終抵達了“大庇天下”的遼闊精神彼岸。杜甫用他漏雨的茅屋,為后世搭建了一座精神的廣廈。 在這座廣廈里,我們看到的不僅是一位偉大詩人的苦難與胸懷,更是一種在逆境中依然堅守的人性光輝與理想力量。每當后世讀者遭遇困厄,總能從這首詩中汲取到超越個體痛苦的勇氣,以及心系蒼生的溫暖。這正是杜甫被尊為“詩圣”的核心所在——他的詩,不僅是個人命運的史詩,更是中華民族仁愛精神與濟世情懷的一座不朽豐碑。