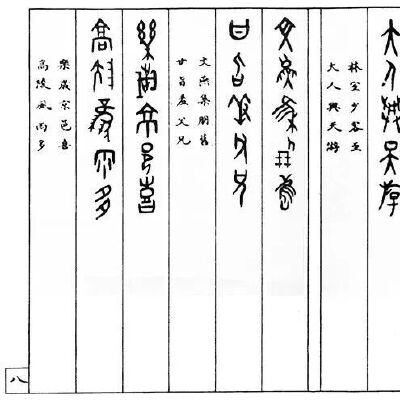

山西襄汾陶寺遺址出土的陶扁壺上的朱書文字,以毛筆蘸朱砂揮就,被學者釋讀為“文邑”或“文堯”。本文配圖均由作者提供

鄭州小雙橋遺址出土器物上的朱書文字。

在世界文明史上,中華文明綿延五千年而未曾中斷。這一文明延續性的奧秘,深藏于其獨特的文字系統之中。長期以來,殷墟甲骨文的發現塑造了人們對中國文字起源的認知。然而,近年來,鄭州商城、小雙橋遺址的朱書陶文以及更早的陶寺遺址的文字遺存,揭示了一條更為悠久的文字發展脈絡。

在甲骨文之前,中國書寫文字經歷了漫長的發展歷史

中國文字的起源并非始于殷墟甲骨文,這一觀點已被日益豐富的考古發現所證實。從新石器時代晚期至商代前期,一條清晰的文字發展鏈條已然浮現。

山西襄汾陶寺遺址出土的陶扁壺上的朱書文字,以毛筆蘸朱砂揮就,被學者釋讀為“文邑”或“文堯”,其結構擺脫了單純摹形,開始抽象表意,書寫方式與商代朱書文字如出一轍。

這些文字的一筆一畫,不僅是技術的飛躍,更是思維符號化的關鍵蛻變,由此,中華文明步入以文字承載思想的燦爛時代。陶寺遺址文字的發現,將中華文字體系的出現追溯至4100年前的龍山時代,改寫了關于漢字起源的既有認知。

鄭州商城與小雙橋遺址的朱書陶文,則為我們提供了連接史前與商代文字的關鍵環節。

近年來,在鄭州商城遺址出土的陶缸上發現了用朱砂書寫的兩個字,一個是“天”字,另一個不易辨識。而在鄭州小雙橋遺址祭祀坑中的陶缸、陶尊等祭祀禮器上發現了更多的朱書文字,其內容可分為數目字、象形文字或徽記以及祭祀短語三大類。這表明早商文字已脫離原始狀態,呈現出規范化與系統性。

晚商時期,安陽殷墟遺址發現的書寫文字更多。近年來,考古人員連續多次在殷墟墓葬中發現了成批書寫在玉戈、玉柄形器及玉璋上的朱書、墨書文字。玉璋上的朱書文字均寫于正面,書寫方向自上而下,自右而左,多數為兩行。朱書字體凝重,筆畫雄渾,一些字形同金文的特征接近。

這些朱書文字不僅可與甲骨文、金文相互印證,更顯示出商代文字體系的內在一致性。這種功能上的多樣性與內容上的系統性,凸顯了書寫文字在社會實踐中的廣泛適用性與整合力。

青銅器上的銘文是先在陶制內范上刻寫反書文字,澆鑄后銘文凸起。

目前,鄭州商城也發現了鑄有銘文的商代前期文物,如白家莊墓葬出土青銅尊的頸部刻有3個等距離的龜形圖像。鄭州楊莊、河南中牟縣大莊遺址發現的早商青銅器也都有銘文。青銅器銘文在商代晚期得到了快速發展。據統計,殷墟二期至四期的有銘銅器共5700余件,其中單字銘文最多,最長銘文達38字。這一階段的銅器銘文與商代前期銘文在形體特征、鑄造部位及意涵功能上基本一致,特別是族徽均保留了下來,銘文數量更豐富、內容更多。商代晚期,一套獨具特色的、以青銅禮器為核心載體的書寫傳統已趨于穩固,并為后續西周金文的繁榮奠定了堅實的基礎。

考古學家發現部分甲骨文是先書寫后刻,刀刻過后的筆跡還在。有朱書和墨書兩種,甲骨中還發現有一些朱書未刻或書后只刻了一半的卜辭。

1936年,中國考古學者對殷墟進行第13次發掘時,就有書寫卜辭的發現;1973年,中國科學院考古研究所在殷墟小屯南地出土的卜骨上也發現了朱書文字。

殷墟多數甲骨文沒有發現書寫痕跡,學者認為是直接刻出的,表現出刻者嫻熟的刀工。

商代前期的甲骨文遺存最早發現于鄭州商城。1953年4月,二里崗遺址出土1段牛肋骨,上刻3行11字。另一件殘骨器,上刻不完整的正三角形,中間有一個“ㄓ”字。這些商代早期文化遺址中發現的刻骨卜辭,是我國迄今所發現的最早甲骨卜辭,也為商后期甲骨文字找到了源流。

從陶寺到鄭州商城,再至小雙橋與殷墟,書寫文字、甲骨文以及銘文的發現,這一清晰的年代序列強有力地證明:在甲骨文之前,中國的書寫文字已經歷了漫長的發展歷史。

平凡的竹簡木牘,承載著不斷流的漢字與不間斷的史冊

縱觀文字起源,早期書寫痕跡廣泛見于甲骨、陶器、玉器等多種載體。然而,這些載體或因功能特定,或因材質所限,均未能成為文字普及與傳承的主流。唯有簡冊,以其普遍性、便捷性與系統性,從夏、商至周,一脈相承地奠定了中華文字書寫與歷史記述的主要載體。

甲骨文本質上是王室與神靈溝通的占卜檔案,內容高度集中于祭祀、戰爭、天象等特定領域,幾乎不涉及日常政令、經濟律法或社會生活記錄,其書寫、使用與解讀都局限在特權階層內,缺乏廣泛的社會傳播基礎。

正如中國社會科學院學部委員、古文字學家馮時所言:“文字在早期社會中是被極少數人壟斷的用以溝通人神意旨的工具。”同樣,書寫于祭祀陶器上的朱書文字,其內容多為族徽、祭名與祀辭,并借助朱砂這一媒介,強化了文字“通神”的屬性。

與這些特定載體相比,簡冊則成為主流傳播載體。首先,從載體多樣性看,竹木資源遠較龜甲、玉石易得,為大規模、常態化書寫提供了物質基礎。其次,從操作便捷性看,簡冊可編連成卷,書寫面積遠大于單片甲骨或陶器,能夠容納更復雜、更長篇的內容,且易于收納、攜帶與傳閱。最后,從社會傳播潛力看,當文字轉向記言記事,簡冊便成為承載政令、法典、史冊、文誥的理想載體,從而具備了推動知識下移的可能。這一點已經被楚都紀南城M1093出土的大量竹簡證實。

盡管夏代的竹簡實物因材質易腐而未能留存,但多重證據鏈證明夏代已存在簡冊書寫系統。司馬遷在《史記·夏本紀》中記載了夏代的世系與重大史事,其材料來源據其自述為《世本》等先秦典籍。而《殷本紀》所載商王世系已得到甲骨文的確證,這極大地增強了司馬遷所見上古文獻的可靠性。據《呂氏春秋·先識覽》記載:“夏桀將亡,太史令終古執其圖法而出奔于商。”可見至遲在夏末已設有管理典冊圖法的史官,而夏之典冊為商所繼承。

西晉時期出土的戰國魏國史書《竹書紀年》,明確記載了自夏代以來的歷史事件與年代體系。若夏代尚無文字與簡冊記錄,如此系統、連貫的紀年傳承便成無源之水。該書的發現,直接證明直至戰國時期,史官們仍能接觸并參考夏、商時期的原始文字材料,而這些跨越數百年被傳抄、引用的材料,最可能的形態就是當時各國史官世代守護的簡冊檔案。《尚書·多士》中周公告誡殷商遺民時說:“惟殷先人,有冊有典。”李學勤等學者指出,商周時期的史官官職名為“作冊”,其職責正是書寫與掌管典冊。這一官職名稱本身,就是簡冊制度存在的活化石。

我們可以勾勒出這樣一條清晰的歷史脈絡:至遲在夏代晚期,隨著早期國家的形成與管理需求,一套以史官為核心、以簡冊為主要載體的文書記錄系統已經初步建立。這套系統在商代得到了充分的發展和完善,形成了成熟的“典冊”制度,并為此后周代所繼承和光大。

因此,甲骨文、朱書文字等,是中華文字在特定場合、服務于特定功能的“特殊表現形式”;而簡冊上的文字,才是承載歷史記憶、頒布國家政令、記錄社會生活的“普遍存在”。它使得知識的縱向積累和橫向傳播成為可能,為《尚書》《詩經》《春秋》等的出現奠定了基礎。正是這一根根看似平凡的竹簡木牘,從夏商周三代一路綿延而下,承載著不斷流的漢字與不間斷的史冊,最終塑造了中華文明獨特的歷史連續性與文化向心力。

漢字的生命力,正源于其書寫傳統的悠久歷史

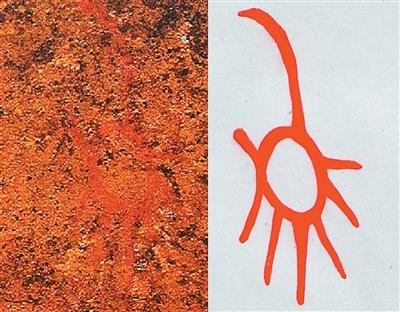

中華文明作為人類歷史長河中唯一綿延數千年而未中斷的文明體系,與漢字這一獨特文化載體的連續性密不可分。從陶寺遺址的朱書陶文,到鄭州商城、小雙橋遺址的朱書文字,再到殷墟甲骨、玉器上的朱書遺存,考古發現為我們勾勒出一條清晰可辨的文字傳承軌跡。

考古學證據表明,至遲在商代前期,漢字已實現了“有冊有典”的成熟文字系統。重新審視漢字的起源與發展,我們有必要突破傳統上以甲骨文為中心的研究范式,將更多目光投向那些早期文字遺存。確認書寫在文字形成過程中的主體地位,是對中華文明延續性內在機理的深刻揭示。

商代青銅器陶范以及甲骨文中的朱書、墨書遺跡,因其“先書后刻”的制作工藝,為我們研究商代書法的審美提供了新視角。通過對這些書寫痕跡與刻辭的對比分析,我們可以發現,當時已經掌握了相當成熟的書法技藝。這些3000多年前先民的手書真跡,也是中國書法史上最早的物質見證。

漢字不只是記錄語言的工具,更是中華文明的精神標識,而這一標識的生命力,正源于其書寫傳統的悠久歷史!

原標題:遙望甲骨文之前

(作者分別為首都師范大學歷史學院教授、鄭州市文物考古研究院研究員)