由廣西師范大學出版社主辦的“2025大學問年度學術出版論壇”日前在北京舉行。王笛、許紀霖、趙世瑜、羅新、何必五位歷史學者,從北京、上海、成都的城市史研究出發,聚焦城市史研究中的政治經濟、社會文化與日常生活,共同探討中國城市的整體記憶與歷史書寫,分享多元視角下的城市史研究,以進一步豐富城市史研究的內涵與形式。

論壇議程之“從城市出發談歷史,多元視角下的城市史研究與寫作”圓桌對談

歷史學家眼中的城市

一個歷史學家是怎樣觀察城市的?學者們依次從北魏石碑、地方視角、茶館田野考察和城市敘事的視角出發,分享了對城市歷史研究的思考。

北京大學中國古代史研究中心暨歷史學系教授羅新談到,研究中古以前的城市史異常困難,因史料“能見度極低”,普通城市與平民生活的記載尤為匱乏。他以北魏正光五年(公元524年)的《劉根等造像碑》為例,展示了如何借助當代生活經驗解讀碎片化史料。這方碑刻于北魏正光五年,內容主要是佛教弟子劉根等四十一人為祈愿而共同出資建造了一座三級磚塔。

羅新談及,中古石刻研究領域有一個重要轉向——從史料分析走向史學分析,這意味著不僅僅要把碑刻當作記載史實的文本,更要將其置于立體的歷史現場中,分析它為何被制作、由誰制作、反映了怎樣的社會結構與權力關系。關于《劉根等造像碑》,羅新從碑文中“四十一個人”與四位禁軍將領的關聯入手,抽絲剝繭還原出古代都城洛陽圍繞宮廷消費形成的“權力尋租網絡”。他感慨道:“學了歷史未必能更好認識現實,但多一點現實體會,能讓我們多認識一點歷史。”

《劉根等造像碑》

“不了解北京所在的地方,就無法真正了解北京”,北京大學博雅特聘教授趙世瑜的分享中,提出要將城市置于所處的地方進行研究,呼吁打破城市中心主義的研究慣性。從“先有潭柘寺,后有北京城”的民諺,到元代郭守敬引西山之水滋養京城的史料記載,再到晚清德國人繪制的北京地圖,他用鮮活案例證明,北京作為都城的繁榮離不開周邊地區的支撐。

梳理北京與周邊的歷史互動關系,趙世瑜指出,城市發展始終依賴于其所根植的地方網絡,城市與鄉村并非高低之分,而是休戚與共的命運共同體。“今天城市化的單向擴張值得警惕和反思,不了解地方,就無法真正理解城市的本質。”

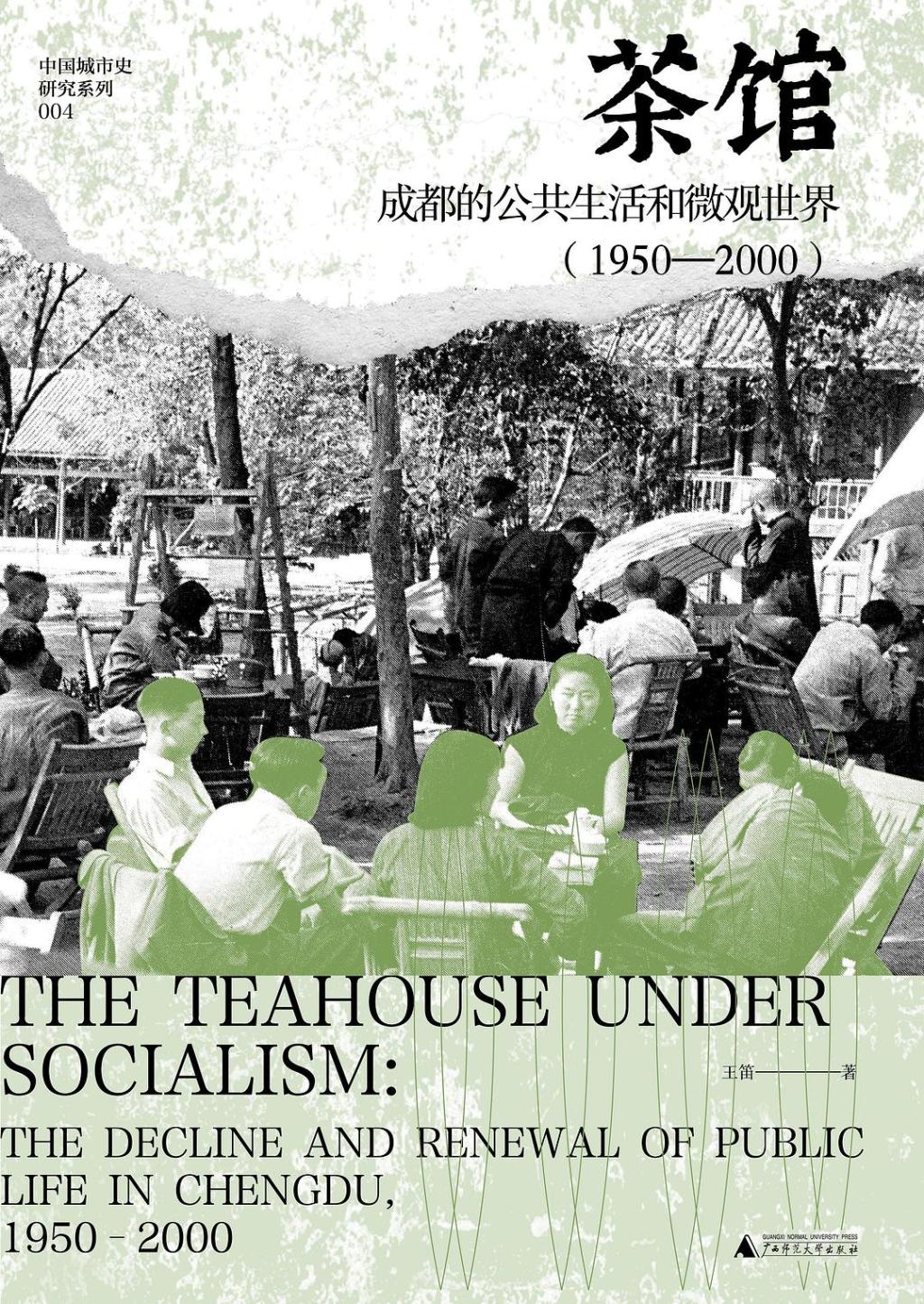

澳門大學歷史系講席教授王笛分享了其對成都茶館的田野研究,介紹了《茶館:成都的公共生活和微觀世界(1950—2000)》背后的田野調查故事。他指出,即便在研究資料相對豐富的近現代,普通人的日常生活仍難入正史記載,需要依靠檔案、文學作品、口述史料與親身參與式觀察加以還原。

他特別提到追蹤彭鎮觀音閣老茶館中甘大爺、胡大爺兩位常客長達數年的經歷,講述普通人在茶館里的日常堅守。在王笛看來,日常的延續本身便是重要的歷史敘事。“一座城市的文化記憶,往往藏在這些看似微末的細節里。”當檔案資料稀缺時,田野調查成為連接歷史與現實的橋梁。通過沉浸式泡茶館,他記錄下茶客閑談、物價浮動與城市變遷,為轉型時期的中國城市保存了一份鮮活的民間檔案。

《茶館》書影

“好的城市史應該像王笛寫的《茶館》一樣,讓人聞到茶香、聽到喧鬧。”華東師范大學紫江特聘教授許紀霖以“城市史研究,如何有城市感和活人感”為題,反思中國城市史研究的現狀與趨勢,并提出三大轉向:從宏大敘事到日常生活,從單學科研究到跨學科融合,從地方視角到全球史視野。他特別強調,“城市史的C位必須是人”。歷史學本質是人學,不應淪為冰冷的底層邏輯演繹,而應通過具體人物的故事讓城市歷史活起來。在他看來,“城市感”源于研究者躬身入局,走出象牙塔、走進城市肌理,獲得內在的城市人視野、感受與認知。

“留殼不留神”現象普遍存在:更應關注人的境況

圓桌對談環節圍繞“從城市出發談歷史,多元視角下的城市史研究與寫作”主題展開交流。

針對關于城市的研究中,史料多寡不均的研究困境,羅新重申“史料不會自己說話”,解讀者的當代經驗至關重要。趙世瑜表示贊同并補充,歷史研究者應具備從現實生活中發現問題的敏銳洞察力,即便面對常見文獻,新的生活體驗也能激活其隱藏的歷史意義。許紀霖提出“心證”概念,認為研究者的直覺與悟性同樣是不可或缺的證據,尤其在史料斷裂處,合理的想象與共情能夠彌合邏輯縫隙。王笛則以李劼人小說中對成都“吃講茶”的描寫為例,提醒研究者應對文學史料保持批判性,通過多方資料互勘,避免落入作者主觀視角的陷阱,他認為,歷史寫作是一種建構過程,而建構需要多元史料的相互印證與平衡。

面對急速城市化進程中城市記憶逐漸消失的困境,學者們呼吁社會各界共同參與記憶保存。王笛表示,在數字時代,普通人通過文字、影像、口述等方式記錄日常生活,就是在為未來保存珍貴的歷史原料。許紀霖以北京史家胡同博物館為例,介紹了其“以人帶史”的敘事方式——通過個體命運串聯街區變遷,讓歷史更具靈魂與魅力。

北京史家胡同博物館

趙世瑜則對當前城市保護中“留殼不留神”的現象提出批評,強調城市記憶需要活態的傳承與使用。羅新指出,歷史研究最終應關注人的境況,尤其是制度與權利意義上的平等,“我們書寫城市,終究是為了讓更多人在城市中更好地生活”。

針對讀者提出“年輕一代為何疏離宏大敘事”的疑問,許紀霖表示,城市史研究應貼近年輕群體的認知語境,用他們喜聞樂見的方式開展代際對話,讓歷史在傳承中煥發新生。