歷史詠嘆中的永恒叩問:重讀劉禹錫《烏衣巷》

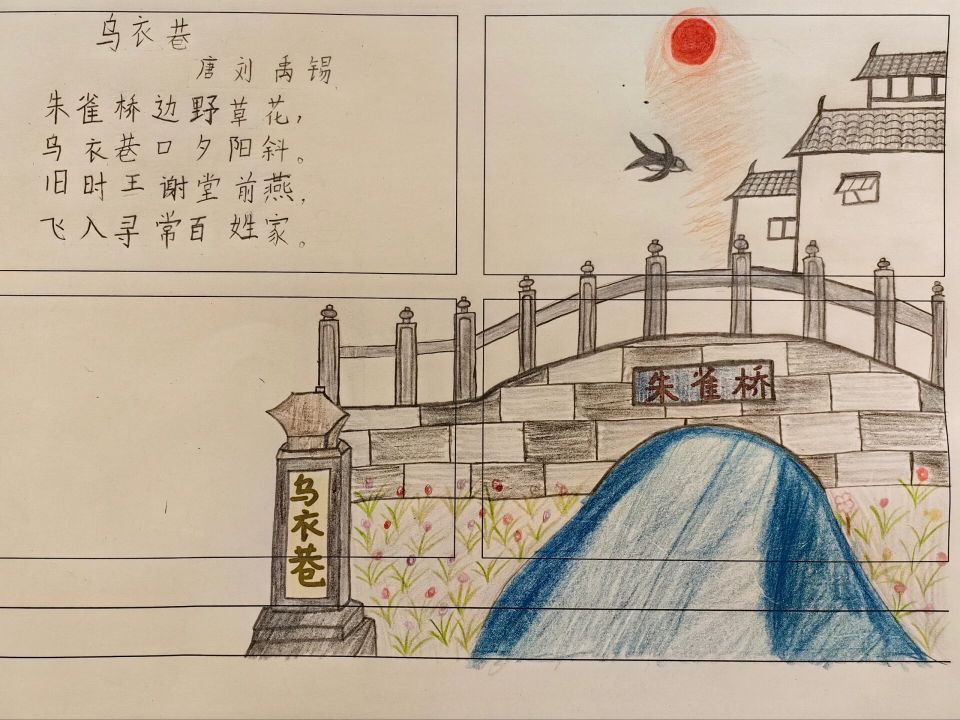

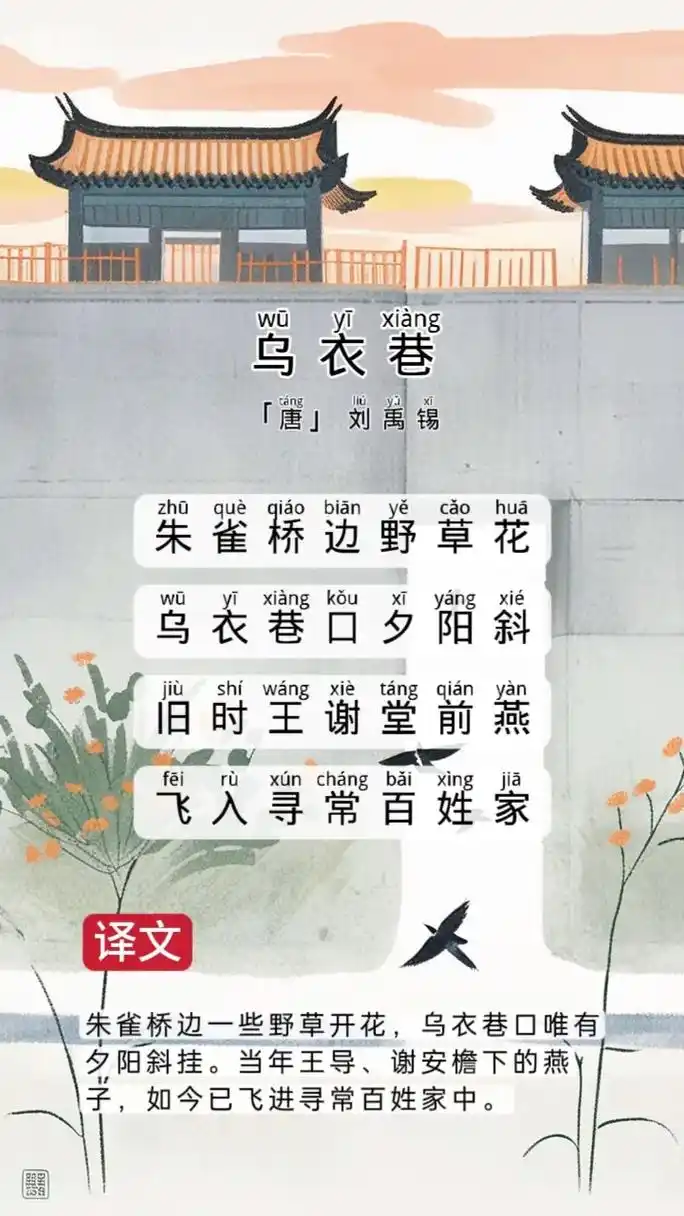

朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。

——劉禹錫《烏衣巷》

當劉禹錫在公元826年那個秋日的黃昏,漫步至金陵城南的烏衣巷口,他目光所及之處,已非東晉世家大族的煊赫門庭,而是蔓草叢生、夕陽斜照的尋常巷陌。這首僅28字的七絕,以四幅看似平實的畫面,構建了一座穿越三百余年時空的詩學橋梁,將個體的生命感喟升華為對歷史興衰的永恒叩問。

意象對位:野草、夕陽與飛燕的時空密碼

詩的前兩句以精煉的意象對位,完成了從空間到時間的雙重轉換。“朱雀橋”與“烏衣巷”這兩個承載著強烈歷史記憶的地標,與“野草花”、“夕陽斜”這兩種自然物象并置,瞬間將讀者的視線從地理空間引向時間縱深。

“野草花” 這一意象尤為精妙。野草象征著荒蕪與遺忘,而“花”字卻賦予這種荒蕪一種自在的生命力。這種矛盾修辭暗示著:歷史的繁華固然逝去,但自然生命依然在廢墟上蓬勃生長。“夕陽斜” 則不僅交代了具體時辰,更以傾斜的光線隱喻著輝煌時代的落幕。夕陽的暖色調與野草的荒涼感形成的張力,恰如歷史記憶本身的復雜質地——既是溫暖的懷舊,又是冷峻的審視。

燕子的雙重身份:歷史見證與時間使者

全詩最經典的創造,在于賦予燕子雙重詩學身份。燕子作為歷史見證者,跨越了從東晉到中唐的三百多年時間鴻溝。當它們依舊“飛入”烏衣巷時,看到的已是“尋常百姓家”而非“王謝堂前”。這種生物習性的恒常與人事變遷的無常形成尖銳對比。

更重要的是,燕子在這里成為了時間本身的象征。它們年復一年南來北往,對歷史的變遷“渾然不覺”,這種“無知”恰恰反襯出人類面對歷史興亡時的深切感知。詩人以燕子的不變,度量著人世間的巨變,達到了“以無知寫有知,以不變量萬變”的藝術境界。

中唐的歷史意識與劉禹錫的哲思

《烏衣巷》的創作正值“元和中興”之后,唐帝國在安史之亂后雖有所恢復,但世家大族衰落、藩鎮割據加深的社會現實,讓敏感的知識分子普遍懷有深沉的歷史憂患。劉禹錫作為永貞革新的核心人物,親身經歷了從政治中心到連州、朗州、夔州等地的長期貶謫,對權勢的虛幻與歷史的無常有著切膚之痛。

但劉禹錫的歷史觀并未止于傷感和虛無。在《烏衣巷》中,我們能看到一種冷靜的歷史辯證法:“王謝堂”化為“百姓家”,固然是顯赫世族的沒落,卻也是歷史空間的民主化過程。這種視角使詩歌超越了單純的懷古傷今,展現出劉禹錫特有的歷史洞察力——在承認一切繁華終將逝去的同時,也看到了歷史新陳代謝的必然與生機。

詩藝的克制與留白

《烏衣巷》的藝術力量,很大程度上來自其極致的克制。全詩沒有一句直接的感慨或議論,完全通過意象的并置和對比來表達。這種“不言之言”創造了巨大的闡釋空間,使短短四句詩成為可以多重解讀的文本。

尤其是結句“飛入尋常百姓家”,以極其平常的場景收束全詩,卻產生了“言有盡而意無窮”的效果。燕子飛入的每一個動作,都像是一個不斷循環的歷史隱喻,邀請每一位讀者將自己時代的“王謝堂”與“百姓家”代入這個永恒的詩學框架。

結語:永恒的烏衣巷

當今天的讀者站在南京夫子廟附近重建的“烏衣巷”牌坊前,真正的烏衣巷早已消失在歷史長河中。但劉禹錫用詩歌建造的這座《烏衣巷》,卻成為中國人歷史意識中的精神地標。它提醒我們:所有的朱雀橋都會長出野草花,所有的輝煌都有其夕陽時刻,而總會有燕子,帶著歷史的記憶,飛入屬于我們這個時代的“尋常百姓家”。

在這永恒的飛翔中,劉禹錫完成了他對歷史最深刻的詩學建構——不是記錄具體事件的興衰,而是捕捉到了興衰本身那令人震撼的節奏與韻律。