在行旅中安放性靈:袁枚《山行雜詠》的審美漫游與精神超越

乾隆四十七年(1782年),六十六歲的袁枚開啟了一次浙東山水之旅。在這次旅程中寫下的組詩《山行雜詠》,并非傳統(tǒng)意義上紀行寫景的“山水詩”,而是一位深諳生活美學的詩人,在山川步履間完成的一場關于自由、發(fā)現(xiàn)與心靈安適的深度對話。全詩以看似散淡的筆觸,勾勒出一幅流動的畫卷,其內(nèi)核則是袁枚晚年“性靈說”哲學在天地自然中的淋漓實踐。

“百里”與“一里”:時空感知的詩學重構

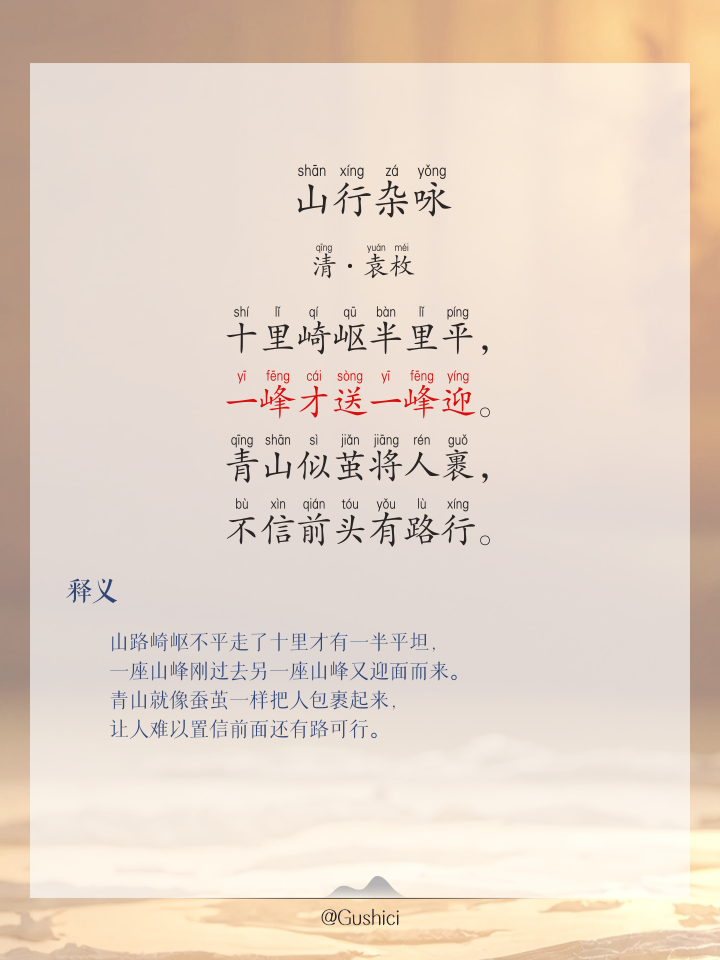

開篇“十里崎嶇半里平,一峰才送一峰迎”兩句,便顛覆了尋常的空間敘述。詩人不以客觀里程計程,而以主體的心理感受重新丈量山水。“十里崎嶇”寫行路之實苦,“半里平”則道出片刻安閑之珍貴,苦樂在腳步中交織。更為精妙的是“送”與“迎”二字,詩人將山峰人格化,消解了人與自然的對立。這不再是征服或跋涉,而是一場賓主盡歡的盛大邂逅。行走的主體從“奔波者”轉變?yōu)椤氨挥拥馁F客”,疲憊感由此升華為一種備受禮遇的欣然。袁枚以其獨特的感知,將枯燥的物理距離,轉化為充滿情感溫度與動態(tài)美學的心理時空,這正是其“詩者,由情生也”主張的生動體現(xiàn)。

“似相識”與“不知名”:知與不知的智慧

頷聯(lián)“青山似繭將人裹,不信前頭有路行”,以奇崛的比喻營造出山水環(huán)繞的沉浸感。青山如蠶繭般包裹旅人,既言山勢之深、路徑之幽,更隱喻了一種被自然全然接納、裹挾的安全感與歸屬感。然而,這種“似相識”的親切感,在頸聯(lián)“青山似相識,對我有深情”中得到深化后,卻在尾聯(lián)陡然轉折:“萬山不知名,飛來自縱橫。”

這組“似相識”與“不知名”的矛盾,構成了全詩的精神樞機。前者是詩人將個人情感投射于外物,是“以我觀物”的性靈抒發(fā);后者則道出了自然的本質(zhì)——它浩瀚無垠,超越人類的知識與命名體系。袁枚在此展現(xiàn)了一種可貴的謙卑:他不以文化的征服者自居,不強求知曉每一座山的典故與名號,而是欣然接受其“不知名”的原始與本真狀態(tài)。他欣賞的,正是這掙脫了文化符號束縛的、“飛來自縱橫”的磅礴生命力與野性美。這種態(tài)度,超越了傳統(tǒng)士大夫“仁者樂山”的道德比附,直抵審美本身。

步履中的安適:行旅哲學的終極歸宿

組詩的真正旨歸,見于“但得心神怡,何須屐齒停”之類的句子。袁枚明確宣告,山行的目的不在抵達某個終點,而在于“心神怡”的行走過程本身。“屐齒”(代指腳步)停不停不重要,重要的是心神是否愉悅安適。這便將“行旅”從地理位移,徹底轉化為一種精神修行的方式。

他所享受的,是行走時身心與自然律動的合一,是發(fā)現(xiàn)“蹊徑緣崖窄,柴扉逐水成”的幽微野趣,是體驗“村煙間墟落,林鳥雜歌聲”的人間煙火與天籟交融。他的步履是慢的,心境是閑的,目光是細的,總能于尋常中發(fā)現(xiàn)詩意,這正是其“夕陽芳草尋常物,解用多為絕妙詞”創(chuàng)作觀的實地演練。行走,成了他捕捉靈感、滋養(yǎng)性靈、安頓生命的最佳形式。

結語:漫游者的心靈地理

在袁枚的筆下,《山行雜詠》繪制出的,不僅是一條浙東山水的路線圖,更是一幅晚年詩人澄明自在的“心靈地圖”。他通過重構時空感知、在“知”與“不知”間保持平衡、并最終將意義錨定于行走過程本身,完成了一次精神的逍遙游。這組詩告訴我們,最美的風景,未必在名錄上的名勝,而在于一個解放的、敏感的、能與萬物深情相悅的心靈,在奔赴自由的路上所遇見的一切。袁枚的山行,最終是一場向著內(nèi)心無垠世界的愉快進軍,他在步履之間,為漂泊的性靈找到了最穩(wěn)固的居所。