詩心雕琢與性靈天成:《遣興》雙璧中的創作辯證法

在乾隆五十六年(1791年)的隨園里,七十五歲的袁枚以《遣興》為題,寫下了兩首七言絕句。這組詩作于詩人藝術與思想均已爐火純青的晚年,猶如一位睿智的匠人閑坐時,向世人展示他賴以成器的兩件核心工具。這兩首詩一談“錘煉”,一論“靈感”,看似各表一枝,實則互為表里,共同構成了袁枚“性靈說”詩學主張最精微、最生動的自我闡釋,揭示了詩歌創作中“人功”與“天籟”的永恒辯證。

第一首:千改始安——對藝術完美的謙卑追求

詩的開篇便直抵創作的核心困境:“愛好由來著筆難,一詩千改始心安”。這“下筆難”三字,道盡了對詩歌懷有真摯“愛好”者共同的敬畏。袁枚雖倡導抒寫性靈、自然天趣,但他深知,真正的“自然”絕非信口胡謅、粗制濫造。他將這份精益求精的態度,凝結為一個中國詩歌史上極為生動奇崛的比喻:“阿婆還似初笄女,頭未梳成不許看”。

“阿婆”喻指詩人自己,一位年逾古稀、著作等身的詩壇耆宿;“初笄女”則指剛滿十五歲、行過及笄禮的少女,對儀容有著天真而執拗的完美要求。詩人以“老”喻“拙”,以“少”喻“精”,在時空的張力中,凸顯出一種穿越年齡的、永恒的鄭重。無論閱歷多么深厚,在每一首新作面前,詩人永遠保持如初學者般的虔誠與羞澀,作品未達理想之境,便如少女未曾梳妝停當,決不肯輕易示人。這背后,是袁枚對文字的敬畏。他深諳“文章經國之大業,不朽之盛事”的古訓,將創作視為必須“千錘百煉”方能成就“美玉精鋼”的嚴肅事業。因此,他的詩看似明白如話、活潑生動,實則是“絢爛之極歸于平淡”,是“千改”之后雕琢痕跡盡去的渾然天成。

第二首:靈犀一點——于尋常中見絕妙的性靈慧眼

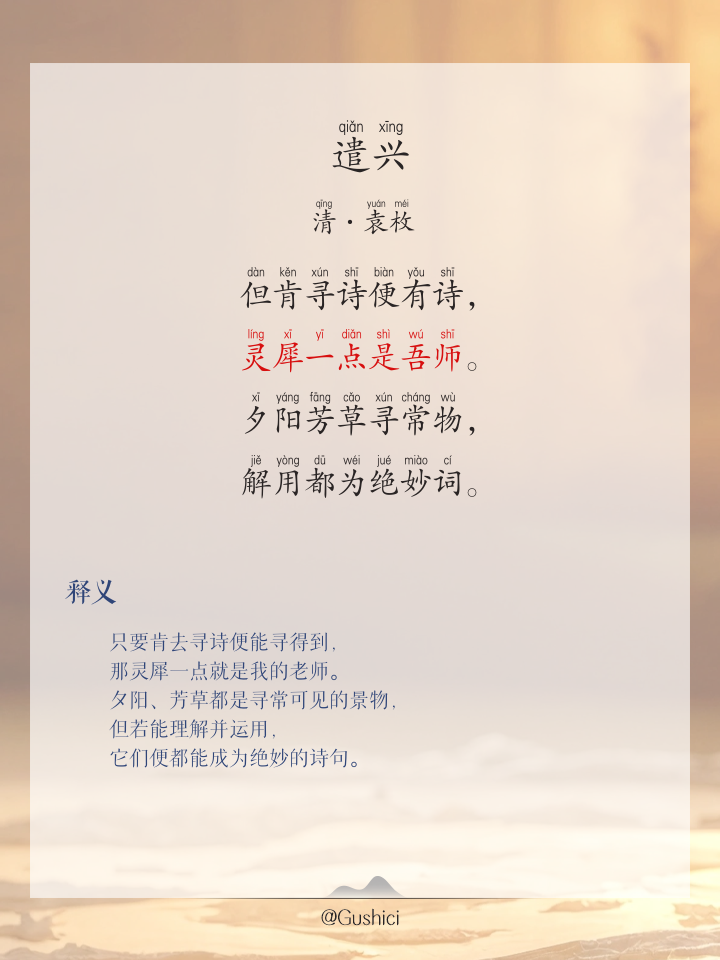

如果說第一首詩強調“人功”,第二首詩則高揚“天籟”,闡釋了靈感的本質。“但肯尋詩便有詩,靈犀一點是吾師”——袁枚認為,詩歌并非遙不可及,關鍵在于是否主動去“尋”。而尋找與獲得的橋梁,便是那“一點靈犀”,即詩人內在鮮活的“性靈”與外在世界瞬間的感應與貫通。這靈感是詩人最根本的導師,它源自本心,不假外求。

基于此,袁枚提出了他詩學中最富解放性的觀點:“夕陽芳草尋常物,解用多為絕妙詞”。夕陽西下,芳草萋萋,本是人間最尋常的景物。然而,在擁有“靈犀”的詩人眼中,當個人的真情實感與這些尋常之物猝然相遇,它們便不再是客觀的冷漠存在,而會被點化為承載無限情思的“絕妙詞”。袁枚的“性靈說”正是以情為本,主張“詩寫性情”,強調詩歌要從真切的生活體驗與瞬間的情感顫動中汲取養分。他反對盲目擬古和形式主義,認為真正的創新在于詩人用獨特的“我”之眼光,去發現并表達“尋常物”中的不尋常詩意。這無疑是為當時詩壇注入了一股清新的活力。

雙璧合一:性靈說的完整生命

將兩首詩對讀,方能窺見袁枚完整的創作心法。他絕非只講天才迸發的狂士,也非只知苦吟雕琢的匠人。他的理想境界,是“靈犀一點”的性靈之光,與“一詩千改”的嚴謹工夫二者的完美結合。

沒有“靈犀一點”,創作便失去了靈魂與源頭,淪為無病呻吟的文字游戲;沒有“一詩千改”,瞬間的靈感火花便無法被妥帖地安放、錘煉成永恒的藝術結晶,終是粗糙的半成品?!鞍⑵拧钡闹斏髋c“初笄女”的敏感,在袁枚身上合二為一;“夕陽芳草”的尋常啟示,必經“頭未梳成不許看”的反復打磨,才能成為真正的“絕妙詞”。

結語

因此,袁枚的《遣興》二首,是他晚年對自己一生詩學理念的一次舉重若輕的總結。它如同一幅簡筆自畫像:畫中一位白發“阿婆”,心懷“初笄女”般的赤誠與認真,在“夕陽芳草”的尋常園景中,捕捉著那稍縱即逝的“靈犀”之光,并為之反復梳妝,直至完美。這不僅是作詩的法門,更是一種對待藝術與生命的鄭重態度。它告訴我們,真正的“性靈”,既需要天真慧眼的發現,也離不開謙卑雙手的雕琢,在自由與規矩、天才與工夫之間達到的平衡,正是中國古典藝術精神的至高境界。