被爭奪的記憶

——甘桑石刻與歷史的無聲戰(zhàn)爭

☆唐建生

在廣西平果市馬頭鎮(zhèn)感桑村一個名叫甘桑的普通村落,壯族農(nóng)民潘榮冠2006年夏天的一次偶然發(fā)現(xiàn),揭開了一場持續(xù)至今的歷史認(rèn)知戰(zhàn)爭。那些刻在石板上的神秘符號,像時間的琥珀,封存著一段被主流歷史遺忘的敘事——在這里,商紂王沒有自焚而死,而是帶著族人南遷,建立了駱越國。

一、石破天驚:當(dāng)農(nóng)民遇到三千年文字

甘桑,這個在壯語中意為“高地上更高之處”的地名,原本只是右江流域一個默默無聞的村莊。2006年的那個夏天,潘榮冠像往常一樣在田間勞作,卻意外發(fā)現(xiàn)了第一批刻有奇怪符號的石片。這些符號形態(tài)古樸,排列有序,顯然不是自然形成。

消息傳出后,當(dāng)?shù)匚幕块T迅速介入。初步清理后,人們驚訝地發(fā)現(xiàn)這些石刻數(shù)量龐大,文字系統(tǒng)完整。更令人震驚的是,碳十四測定顯示這些石刻的歷史長達(dá)3600多年——比甲骨文還要古老數(shù)百年。

廣西駱越文化研究會的專家們首先提出了一個大膽的假設(shè):這是古駱越人創(chuàng)造的刻畫文字。如果這一判斷成立,將徹底改寫中國文字史——長期以來,學(xué)界普遍認(rèn)為壯族先民沒有創(chuàng)造出系統(tǒng)的文字,而甘桑石刻的出現(xiàn)可能證明,在華夏文明核心區(qū)域之外,同樣存在著成熟的文字系統(tǒng)。

二、顛覆性敘事:商紂王南遷之謎

隨著研究的深入,一批民間學(xué)者提出了更加驚人的解讀。根據(jù)他們的破譯,甘桑石刻記載了一個與《史記》完全不同的商末故事:

公元前1050年,周武王大軍壓境之際,商紂王(帝辛)并未如司馬遷所記載的那樣“衣其寶玉衣,赴火而死”,而是與王后率領(lǐng)767名親隨,攜帶40頭戰(zhàn)象,在辛卯兔年正月初二凌晨成功突圍。他們在途中與追兵激戰(zhàn),犧牲12人后,剩余755人歷時兩月跋涉,于三月初抵達(dá)右江流域,初八日在今天的甘桑地區(qū)建立了駱越國。

這一解讀若被證實(shí),將不僅顛覆《史記》的權(quán)威記載,更會重新定義中國早期民族遷徙史。它暗示著,商文明在核心區(qū)域被周取代后,其部分遺民可能南遷,與當(dāng)?shù)赝林诤希蔀楹髞戆僭矫褡宓闹匾搭^。

更耐人尋味的是,2002年在右江流域打撈出的刻字符號的大象和老虎骨片——比石刻早發(fā)現(xiàn)四年——似乎為這一敘事提供了佐證。這些骨片上的符號與甘桑石刻高度一致,且同樣提到了“甘桑”和“受(紂)王”等專有名詞。

三、學(xué)術(shù)界的裂痕:熱情與謹(jǐn)慎的碰撞

甘桑石刻的發(fā)現(xiàn)很快在學(xué)術(shù)界引發(fā)了深刻的分裂。

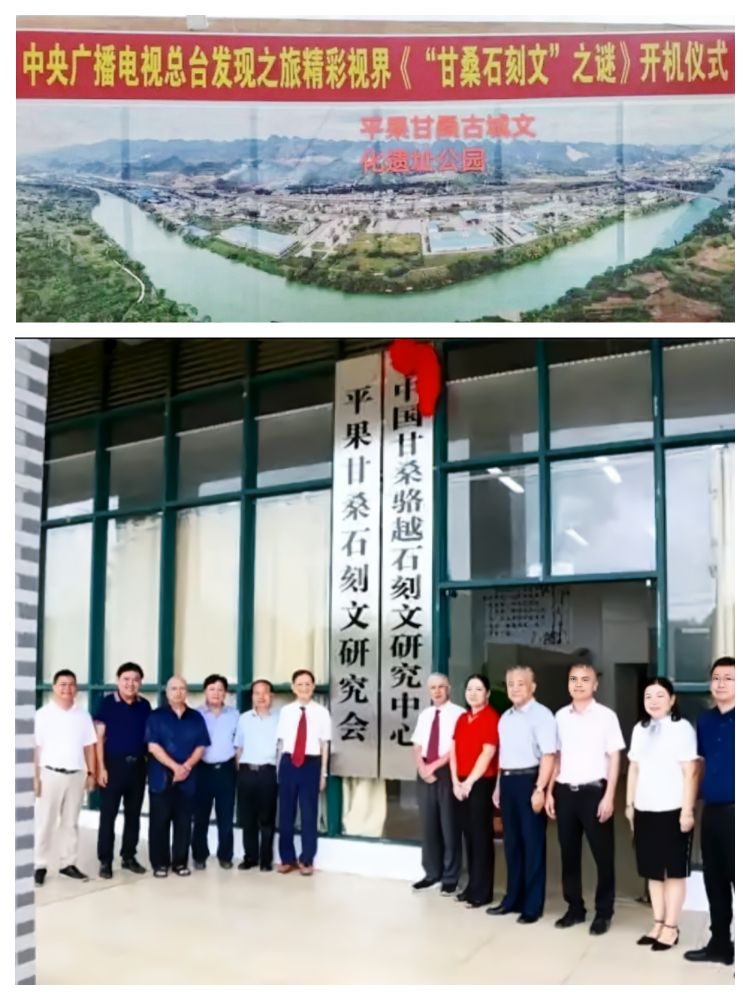

一方面,以中央民族大學(xué)壯侗學(xué)研究所為代表的機(jī)構(gòu)積極推動相關(guān)研究。2019年7月,由該所與平果縣政府、百色學(xué)院聯(lián)合主辦的研討會被官方稱為“石破天驚的意義深遠(yuǎn)的重要會議”。會上,學(xué)者們基本達(dá)成共識:甘桑石刻字符是古駱越民族創(chuàng)造的一種表意文字,屬于古壯侗文系統(tǒng)。

暨南大學(xué)教授班弨出版的《甘桑石刻文摹片及字符集》進(jìn)一步探討了甘桑石刻文與甲骨文、納西文、彝文和水書等古文字的關(guān)系,基本確認(rèn)了其獨(dú)立文字系統(tǒng)的地位。

另一方面,主流考古學(xué)界卻保持著近乎一致的沉默與懷疑。一位不愿具名的考古學(xué)家私下表示:“文字鑒定需要極其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)程序,單憑碳十四測年和對符號的主觀解讀是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。”在考古學(xué)界看來,缺乏明確地層關(guān)系、出土環(huán)境記錄不完整的甘桑石刻,其真實(shí)性仍需更多證據(jù)支持。這種學(xué)術(shù)分歧至今仍未明了!

四、記憶的戰(zhàn)場:歷史為誰書寫?

甘桑石刻引發(fā)的爭論,本質(zhì)上是關(guān)于歷史敘述權(quán)的爭奪。

在中國傳統(tǒng)史學(xué)中,歷史一直是由勝利者書寫的正統(tǒng)敘事。《史記》作為二十四史之首,其權(quán)威性兩千年來幾乎無人挑戰(zhàn)。然而,甘桑石刻的出現(xiàn)提出了一個尖銳問題:那些沒有文字傳統(tǒng)(或文字失傳)的民族,他們的歷史該如何被記憶?

駱越作為百越的一支,是今天壯族、侗族、水族等多個少數(shù)民族的先民。如果甘桑石刻確為駱越文字,那么它不僅是一種文字發(fā)現(xiàn),更是一個民族找回自己歷史聲音的機(jī)會。這或許可以解釋,為何地方民族學(xué)者會對這一發(fā)現(xiàn)傾注如此熱情——對他們而言,這不僅是學(xué)術(shù)問題,更是文化認(rèn)同與民族尊嚴(yán)的問題。

然而,歷史研究不能僅憑熱情。商紂王南遷說面臨的挑戰(zhàn)是巨大的:首先,它與所有傳世文獻(xiàn)記載相悖;其次,從殷墟到右江流域,直線距離超過1500公里,在公元前11世紀(jì)的交通條件下,大規(guī)模遷徙的可行性有待證實(shí);第三,石刻本身的斷代和解讀方法尚未得到學(xué)界普遍認(rèn)可。

在這場記憶的戰(zhàn)爭中,每一方都有自己的立場和訴求:地方政府看到的是文化品牌和旅游潛力,民族學(xué)者看到的是文化主體性的確立,主流學(xué)界堅守的是學(xué)術(shù)規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)性,而民間收藏者則看到了文物的經(jīng)濟(jì)價值。

五、文物流失之痛與回歸之路

爭議之中,最令人痛心的是甘桑石刻文物的流失。由于學(xué)術(shù)地位未定,這些石刻長期處于監(jiān)管的灰色地帶。大量石刻精品通過各種渠道流入私人收藏領(lǐng)域,甚至漂洋過海。

程先生的故事提供了一個令人深思的樣本。這位有情懷的收藏家偶然得知2002年右江出土的刻字符號骨片被臺灣石友收藏后,歷經(jīng)周折,終于在2016年將這些文物從臺灣帶回大陸。這批骨刻文不僅為甘桑石刻提供了重要佐證,其發(fā)現(xiàn)時間早于石刻四年的事實(shí),也使“后人偽造”的說法難以成立。

程先生的努力凸顯了一個關(guān)鍵問題:當(dāng)學(xué)術(shù)界還在爭論真?zhèn)螘r,文物本身正在不可逆轉(zhuǎn)地流失。而那些民間收藏者,雖未必有學(xué)術(shù)訓(xùn)練,卻憑著長期經(jīng)驗(yàn)培養(yǎng)出了敏銳的鑒別力。他們知道這是“真金白銀”,為了一件珍品不惜以房置換——這種市場認(rèn)可,從另一個角度證明了這些文物的價值。

六、超越真?zhèn)危焊噬J痰亩嘀匾饬x

或許,我們需要超越簡單的“真?zhèn)沃q”,從更廣闊的視角審視甘桑石刻現(xiàn)象。

首先,即使最終證明部分石刻為后世仿刻,這一現(xiàn)象本身也反映了當(dāng)?shù)孛癖姀?qiáng)烈的歷史建構(gòu)欲望。為什么人們要創(chuàng)造(或相信)這樣一個商紂王南遷的故事?這背后是邊緣族群進(jìn)入主流歷史敘事的渴望,是對自身文化源流的追尋,是對“我們是誰,從何而來”這一永恒問題的在地化回答。

其次,甘桑石刻的爭議暴露了中國考古學(xué)與民族學(xué)之間的學(xué)科壁壘。考古學(xué)強(qiáng)調(diào)科學(xué)方法和物質(zhì)證據(jù),民族學(xué)則關(guān)注文化意義和集體記憶。兩者本應(yīng)互補(bǔ),在實(shí)踐中卻常常對立。如何搭建跨學(xué)科對話平臺,是解決此類爭議的關(guān)鍵。

第三,甘桑石刻的遭遇反映了中國文化遺產(chǎn)保護(hù)機(jī)制的不足。對于這類發(fā)現(xiàn)初期真?zhèn)坞y辨、但潛在價值巨大的文物,缺乏有效的臨時保護(hù)機(jī)制和鑒定綠色通道,導(dǎo)致大量文物在學(xué)術(shù)爭論中流失。

七、尋找第三條道路

面對甘桑石刻這樣的文化發(fā)現(xiàn),我們或許需要尋找第三條道路——一條既尊重學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn),又包容多元?dú)v史敘事的道路。

這條道路可能包括:

1. 建立多學(xué)科聯(lián)合研究機(jī)制:組織考古學(xué)、文字學(xué)、民族學(xué)、歷史學(xué)、地質(zhì)學(xué)等多學(xué)科專家,采用最先進(jìn)的科技手段(如微觀刻痕分析、殘留物檢測等),對石刻進(jìn)行系統(tǒng)性研究。

2. 區(qū)分研究層次:將文字真實(shí)性、年代測定、內(nèi)容解讀、歷史意義等不同層次的問題分開討論,避免“全真”或“全假”的二元判斷。

3. 采用“活態(tài)遺產(chǎn)”保護(hù)理念:即使部分石刻為后世所作,只要其承載了地方歷史記憶和文化認(rèn)同,就應(yīng)作為文化遺產(chǎn)予以適當(dāng)保護(hù)和記錄。

4. 搭建學(xué)術(shù)與民間對話平臺:改變目前相互指責(zé)的局面,建立制度化的交流渠道,讓不同觀點(diǎn)能夠理性交鋒。

5. 加強(qiáng)文物追索與保護(hù):無論最終學(xué)術(shù)結(jié)論如何,當(dāng)前急需做的是阻止文物流失,對已流散的文物展開調(diào)查和追索。

八、記憶為鏡

站在甘桑這片土地上,看著右江水靜靜流淌,我不禁思考:歷史究竟是什么?

是《史記》中那些確鑿的記載,還是民間口耳相傳的故事?是考古發(fā)掘出的物質(zhì)遺存,還是一個民族集體的文化記憶?或許,歷史從來不是單數(shù),而是復(fù)數(shù)——是多重敘事在時間中的交響。

甘桑石刻也許封存著某種可能的歷史;又像一面記憶的鏡子,照出我們對過去的種種想象與建構(gòu)。那些刻在石頭上的符號,無論它們是三千年前駱越先民的文字,還是后世追憶先祖的創(chuàng)造,都承載著真實(shí)的情感與訴求——對一個地方、一個民族自我認(rèn)同的追尋。

在全球化沖擊傳統(tǒng)文化、身份焦慮彌漫的今天,這種追尋顯得尤為珍貴。甘桑石刻引發(fā)的爭議,最終指向的是每個文明都必須面對的根本問題:我們?nèi)绾斡洃涍^去,如何講述自己,如何在變動的世界中找到安身立命的文化根基。

當(dāng)學(xué)術(shù)爭論的塵埃落定,當(dāng)真?zhèn)沃嬗辛丝茖W(xué)結(jié)論,甘桑石刻留給我們的,或許比一段被改寫的歷史更多——它讓我們看到,歷史從來不是封閉的書寫,而是開放的對話;不是單一的權(quán)威,而是多元的聲音;不是已完成的事實(shí),而是進(jìn)行中的建構(gòu)。

在右江畔,那個名叫“甘桑”的高地上更高之處,這場關(guān)于記憶的戰(zhàn)爭仍在繼續(xù)。而無論結(jié)果如何,它都已經(jīng)在我們對歷史的理解中,刻下了不可磨滅的印記。因?yàn)檎嬲臍v史,從來不只是關(guān)于過去,更是關(guān)于我們?nèi)绾蚊鎸^去,如何在過去的記憶中,尋找通向未來的道路。