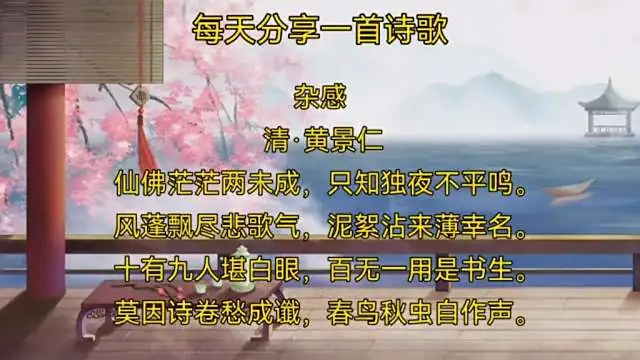

寒星孤嘯:黃景仁《雜感》中的盛世悲音

在號稱“十全武功”的乾隆盛世,黃景仁卻以一首《雜感》,發出了那個時代最不和諧卻又最真實的悲鳴。“十有九人堪白眼,百無一用是書生”,這看似憤激的嘆息背后,是一個敏感靈魂對盛世表象的銳利洞察,更是一代文人在精神困局中的痛苦掙扎。

才命相妨的永恒悖論

黃景仁四歲而孤、一生潦倒的個人際遇,與“海內清晏”的盛世圖景形成刺眼反差。詩中的“風蓬飄盡”不僅是人生顛沛的寫照,更是精神無所歸依的象征。當“笑啼不敢”成為生存常態,“詩文甘受人憐”便成了知識分子最后的尊嚴防線。這種才高命蹇的困局,揭示了所謂盛世對個體生命尤其是敏感文人精神的巨大擠壓。

“十有九人堪白眼”的群體性絕望

“白眼”這一典故出自阮籍,但黃景仁賦予了它更深的時代內涵。在萬馬齊喑的“文字獄”陰影下,文人既不能“達則兼濟天下”,又難以“窮則獨善其身”。詩中的白眼不是孤傲,而是清醒者在精神荒漠中的自我放逐。當大多數人都選擇沉默或諂媚時,保持清醒就必然陷入“眾人皆醉我獨醒”的痛苦孤獨。

“百無一用是書生”的身份危機

這聲嘆息不僅是個體命運的自傷,更是整個士人階層在傳統價值崩塌前的集體焦慮。科舉之路窄如懸絲,皓首窮經未必換來功名,即便入仕也多是“避席畏聞文字獄”。當詩書禮義在現實功利面前失去效用,“書生”這個曾經榮耀的身份便成了最沉重的枷鎖。黃景仁的悲嘆,道出了康乾盛世下知識分子的普遍精神困境。

“莫因詩卷愁成讖”中的清醒與抵抗

然而詩中最可貴的,正是這種清醒的痛苦。明知“春鳥秋蟲自作聲”可能招禍,卻仍要發出“夜夜哀鳴”。黃景仁以詩歌完成了一場悲壯的精神抵抗——在頌圣文學鋪天蓋地的時代,他堅持記錄個體生命的真實感受;在思想禁錮日益嚴密的年代,他用“風露中的清宵立”守護著知識分子的最后尊嚴。

《雜感》之所以動人,正在于它撕開了盛世的金色帷幔,讓我們看到其中個體的掙扎與苦痛。黃景仁的悲鳴,不是個人的無病呻吟,而是一個時代在精神層面患上的重癥。當“文字獄”的陰影籠罩思想,當功利主義侵蝕士風,即使是所謂的“十全盛世”,對于追求精神自由的心靈而言,也無異于一座精美的牢籠。

兩百多年后的我們重讀此詩,仍能感受到那份穿越時代的寒意。它提醒我們:任何不能容納個體悲鳴的時代,任何讓書生感到“百無一用”的社會,即使外表再輝煌,內里也必然存在著值得警惕的危機。黃景仁用他的痛苦,為那個所謂的盛世,留下了一份最真實的精神病歷。