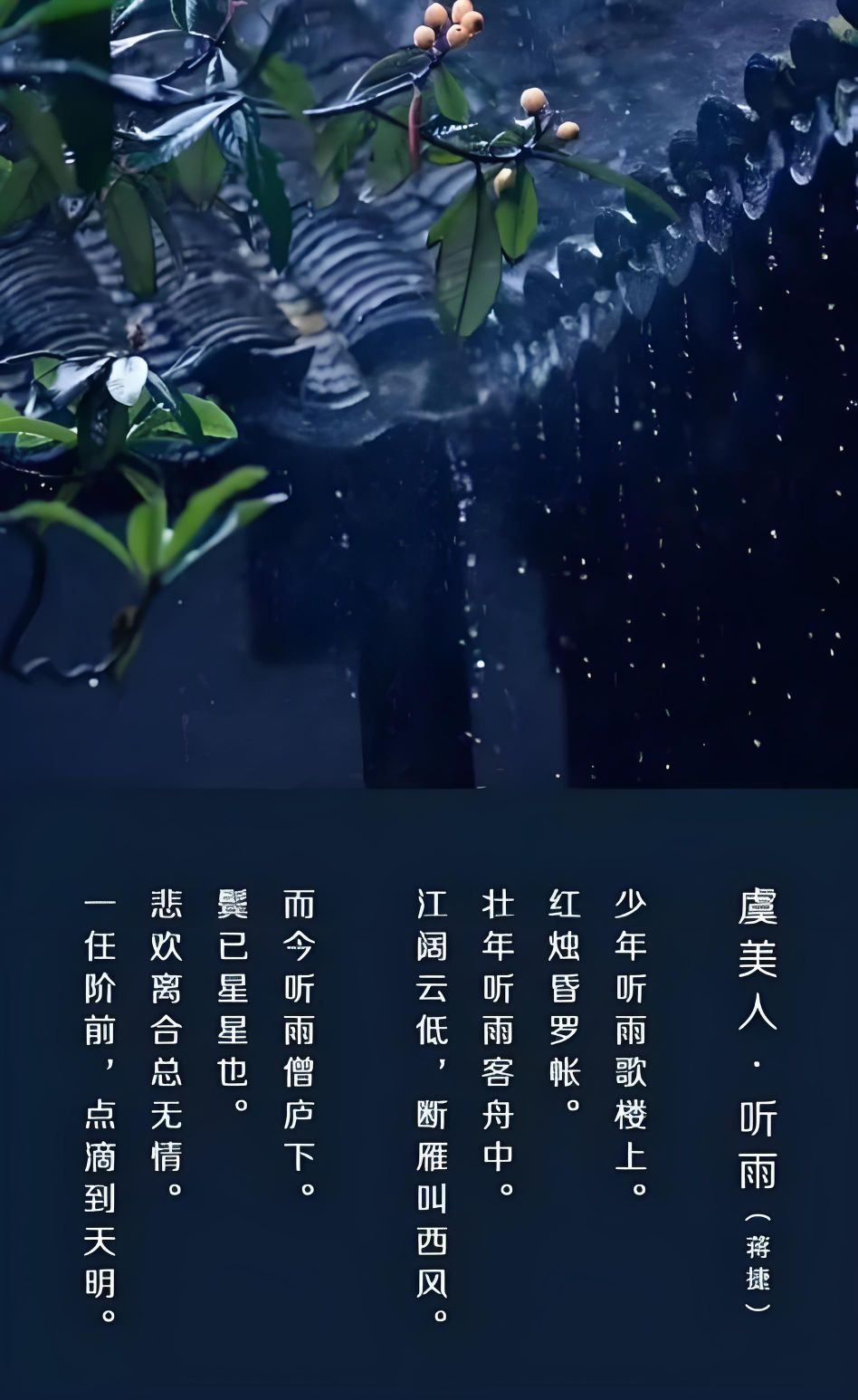

雨聲三疊:蔣捷詞中的生命編年與亂世回響

南宋遺民蔣捷在《虞美人·聽雨》中,以三個雨夜串起了個體的生命史與一個時代的衰亡史。這闋詞表面是個人生涯的三個剪影,內里卻回蕩著整個士人階層在歷史劇變中的集體創傷。當雨聲從歌樓滴到客舟,最終敲打僧廬時,它記錄的不僅是一個人的少年、壯年與暮年,更是一代人在盛世、亂世與遺民時代的心理劇變。

“紅燭昏羅帳”的狂歡與遮蔽

詞人記憶的起點是“少年聽雨歌樓上”,那“紅燭昏羅帳”營造的,是一個被溫暖光暈包裹的感官天堂。這里的雨聲是青春盛宴的伴奏,是未經世事者的抒情布景。但“昏”字已暗藏危機——燭光越是朦朧,羅帳越是厚重,遮蔽的便越是外在世界的真實風雨。這種刻意營造的迷醉,恰是南宋末年士大夫生活的隱喻:在蒙古鐵騎已踏碎北中國的時刻,江南依舊沉醉在“西湖歌舞幾時休”的溫柔鄉中。蔣捷以個人經驗寓言集體命運,那紅燭映照的不僅是少年歡愉,更是一個王朝最后的、不祥的夕照。

“斷雁叫西風”的漂泊與失群

中年聽雨的現場移到了“客舟中”,視角從封閉的歌樓轉向了動蕩的江面。“江闊云低”的壓抑空間里,“斷雁叫西風”成為全詞最刺耳的聲音意象。這只失群的孤雁,是蔣捷在宋亡后漂泊生涯的自況,更是所有遺民的精神圖騰——他們被歷史風暴吹散了原有的社會聯結,在改朝換代的巨大斷裂帶中成為文化的“斷雁”。值得注意的是,此刻的雨聲已從背景音樂變成 foreground(前景)的存在,它敲打船篷的每一聲,都像在提醒漂泊者:你們已失去屋檐的庇護,必須直面時代的凄風苦雨。

“鬢已星星也”的徹悟與疏離

僧廬下的白發詞人,完成了對雨聲的最終解碼。當“悲歡離合總無情”成為人生結論,那“一任階前點滴到天明”的姿態,既不是抗爭也不是沉溺,而是一種歷經劫波后的冷眼旁觀。這種“無情”并非麻木,而是看清歷史暴力后的清醒疏離。蔣捷選擇僧廬作為人生終站極具象征意義:它既是對紅塵的告別,也是對儒家“修齊治平”理想的苦澀放棄。那階前徹夜未停的雨,終于成為純粹的時間刻度,丈量著一個遺民在歷史夾縫中的不眠長夜。

《虞美人·聽雨》的偉大,在于它將個人生命史升華為一代人的精神年表。三個雨夜的場景轉換,暗合著“居廟堂—處江湖—隱方外”的傳統士人路徑,但蔣捷賦予了這一路徑以全新的悲劇深度。當蒙古人的馬蹄踏碎的不只是南宋江山,更是延續三百年的文化秩序時,詞人在僧廬下聽到的雨聲,已混入了文明斷裂的余響。

這闋詞最終完成的,是對“抒情傳統”的創造性轉化。雨這個古典詩詞的常見意象,在蔣捷筆下變成了歷史時間的液態計量單位。每一個雨滴都承載著記憶的重量,每一聲雨響都叩擊著遺民的集體創傷。當我們在七百年后重讀這首詞,依然能清晰聽見那穿越時空的雨聲三疊——它提醒我們,有些歷史轉折如此劇烈,以至于個體需要用整個余生,去消化那一場下在改朝換代之際的、漫無止境的冷雨。